统编版(部编版)七年级上册历史第一单元 史前时期:原始社会与中华文明的起源 单元检测卷

试卷更新日期:2025-08-30 类型:单元试卷

一、单项选择题(每小题3分,共45分)

-

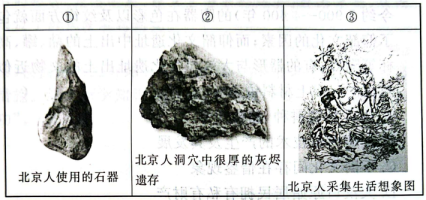

1. 北京周口店遗址被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录,主要是因为( )A、在这里发现中国境内目前已知最早的古人类化石 B、北京人和山顶洞人在这里生活过 C、中国的农耕文明起源于这里 D、黄帝炎帝结盟于这里2. 下列材料中可用于研究北京人体貌特征的是( )

①北京人狩猎场景想象图

②北京人头盖骨化石

②北京人头盖骨化石 ③北京人使用的石器

③北京人使用的石器 ④北京人牙齿化石

④北京人牙齿化石 A、①② B、①③ C、①④ D、②④3. 在辽宁省博物馆展厅中有关于海城仙人洞遗址的介绍,有一幅图片(如图)是穿孔项链。由此判定与其年代基本重合的遗址是( )

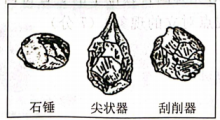

A、①② B、①③ C、①④ D、②④3. 在辽宁省博物馆展厅中有关于海城仙人洞遗址的介绍,有一幅图片(如图)是穿孔项链。由此判定与其年代基本重合的遗址是( ) A、良渚古城遗址 B、元谋人遗址 C、蓝田人遗址 D、山顶洞人遗址4. 下面为北京人遗址出土的部分石器,这反映出北京人( )

A、良渚古城遗址 B、元谋人遗址 C、蓝田人遗址 D、山顶洞人遗址4. 下面为北京人遗址出土的部分石器,这反映出北京人( ) A、已学会使用火 B、懂得制作工具 C、过着群居生活 D、从事农业生产5. 韩非在描述远古社会自然环境时写道:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。”这种环境决定了远古居民早期社会形态,下列描述准确的是( )A、制作工具,发展生产 B、永居山洞,躲避虫蛇 C、原始群居,共同生存 D、发明弓箭,追逐野兽6. 下面是某同学的课堂笔记,由此可知,当时的居民( )

A、已学会使用火 B、懂得制作工具 C、过着群居生活 D、从事农业生产5. 韩非在描述远古社会自然环境时写道:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。”这种环境决定了远古居民早期社会形态,下列描述准确的是( )A、制作工具,发展生产 B、永居山洞,躲避虫蛇 C、原始群居,共同生存 D、发明弓箭,追逐野兽6. 下面是某同学的课堂笔记,由此可知,当时的居民( ) A、已经学会保存水源 B、会建造半地穴式房屋 C、已经过上定居生活 D、会制作简单乐器骨哨7. 下面是某部著作中的两幅插图,通过插图可以判断,这部著作的名称可能是( )

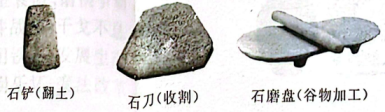

A、已经学会保存水源 B、会建造半地穴式房屋 C、已经过上定居生活 D、会制作简单乐器骨哨7. 下面是某部著作中的两幅插图,通过插图可以判断,这部著作的名称可能是( ) A、《东方之祖——元谋人》 B、《北京周口店——祖先遗迹》 C、《打制石器的探索》 D、《农耕文明的辉煌》8. 为了探究中华文明起源时期我国原始农耕经济的发展情况,考古学家收集了如下资料,其中最为可信的依据是( )A、大禹治水的画像 B、河姆渡遗址出土的稻谷化石 C、炎黄战蚩尤的相关传说 D、半坡人半地穴式房屋复原图9. 在我国境内,迄今已发现数千处新石器时代文化遗存,主要分布于黄河流域、长江流域、辽河流域等几个大的区域,各地区的文化遗存各有特点。这可以用来说明( )A、中华文明起源的阶段性 B、中华文明起源的渐进性 C、中华文明起源的连续性 D、中华文明起源的多元性10. 考古发现是研究历史的重要证据,陕西西安半坡遗址出土的以下石器说明半坡人( )

A、《东方之祖——元谋人》 B、《北京周口店——祖先遗迹》 C、《打制石器的探索》 D、《农耕文明的辉煌》8. 为了探究中华文明起源时期我国原始农耕经济的发展情况,考古学家收集了如下资料,其中最为可信的依据是( )A、大禹治水的画像 B、河姆渡遗址出土的稻谷化石 C、炎黄战蚩尤的相关传说 D、半坡人半地穴式房屋复原图9. 在我国境内,迄今已发现数千处新石器时代文化遗存,主要分布于黄河流域、长江流域、辽河流域等几个大的区域,各地区的文化遗存各有特点。这可以用来说明( )A、中华文明起源的阶段性 B、中华文明起源的渐进性 C、中华文明起源的连续性 D、中华文明起源的多元性10. 考古发现是研究历史的重要证据,陕西西安半坡遗址出土的以下石器说明半坡人( ) A、已从事农业生产 B、以捕鱼狩猎为生 C、住半地穴式房屋 D、会人工种植水稻11. 位于中原地区的仰韶文化(距今约7000—5000年)以彩陶最富特色,山东大汶口文化(距今约5900—4400年)的陶器在色彩以及纹饰方面就包含了仰韶文化的因素;而仰韶文化遗址中出土的鼎、罐、高柄杯等陶器,有的器形与大汶口文化遗址出土的文物近似甚至相同。以上材料说明( )A、炎帝教民耕种,制作陶器 B、金属冶炼技术的产生及其发展 C、不同文化间存在借鉴现象 D、大汶口原始居民拥有私有财产12. 下面是新石器时代中期的马家窑文化、大汶口文化和半坡文化出土的陶器,尽管相距遥远,但它们又有着极其相似的文化特征。由此可知中华文明( )

A、已从事农业生产 B、以捕鱼狩猎为生 C、住半地穴式房屋 D、会人工种植水稻11. 位于中原地区的仰韶文化(距今约7000—5000年)以彩陶最富特色,山东大汶口文化(距今约5900—4400年)的陶器在色彩以及纹饰方面就包含了仰韶文化的因素;而仰韶文化遗址中出土的鼎、罐、高柄杯等陶器,有的器形与大汶口文化遗址出土的文物近似甚至相同。以上材料说明( )A、炎帝教民耕种,制作陶器 B、金属冶炼技术的产生及其发展 C、不同文化间存在借鉴现象 D、大汶口原始居民拥有私有财产12. 下面是新石器时代中期的马家窑文化、大汶口文化和半坡文化出土的陶器,尽管相距遥远,但它们又有着极其相似的文化特征。由此可知中华文明( ) A、起源最早 B、多元一体 C、独树一帜 D、领先世界13. 良渚古城的考古发现证实,距今约5000年,长江下游地区已经出现早期国家,进入了文明社会。由此可知( )A、当时的统治者有较强的组织能力 B、长江下游地区最早出现早期国家 C、考古发现是历史研究的重要依据 D、长江下游地区是当时的经济中心14. 据《史记·夏本纪》记载:为了治水,大禹曾13年三次路过家门而不入。“三过家门而不入”被传为美谈,至今仍为人们所传颂。大禹治水的事迹体现的是中华民族的( )A、艰苦奋斗精神 B、无私奉献精神 C、爱国主义精神 D、民族主义精神15. 《礼记》中记载“天下为公,选贤与能”的社会局面,主要反映的是( )A、山顶洞人选拔首领 B、河姆渡人选拔人才 C、尧舜禹时代的禅让制 D、炎帝和黄帝的禅让制

A、起源最早 B、多元一体 C、独树一帜 D、领先世界13. 良渚古城的考古发现证实,距今约5000年,长江下游地区已经出现早期国家,进入了文明社会。由此可知( )A、当时的统治者有较强的组织能力 B、长江下游地区最早出现早期国家 C、考古发现是历史研究的重要依据 D、长江下游地区是当时的经济中心14. 据《史记·夏本纪》记载:为了治水,大禹曾13年三次路过家门而不入。“三过家门而不入”被传为美谈,至今仍为人们所传颂。大禹治水的事迹体现的是中华民族的( )A、艰苦奋斗精神 B、无私奉献精神 C、爱国主义精神 D、民族主义精神15. 《礼记》中记载“天下为公,选贤与能”的社会局面,主要反映的是( )A、山顶洞人选拔首领 B、河姆渡人选拔人才 C、尧舜禹时代的禅让制 D、炎帝和黄帝的禅让制二、非选择题(本大题共3题,共55分)

-

16. 考古发现是了解原始社会的重要依据。阅读下列材料,回答问题。(1)、材料一

从材料一中选出研究北京人生产生活最可信的两则资料。(写序号)从这两则资料中任选其一(写序号),写出你从中得出的结论。

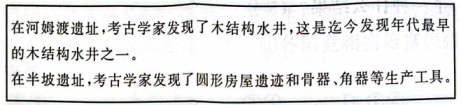

(2)、材料二遗址名称

部分考古发现

①

用牛或鹿的肩胛骨制作的骨耜和刃口呈锯齿状的骨镰;大量的稻谷遗存,最厚处超过1米;干栏式建筑遗迹;刻有猪纹的陶钵等

②

40多处圆形或方形的半地穴式房屋遗迹;石斧、骨针、彩陶等大量生产生活用具;多达数斗的粟;贮存芥菜或白菜菜籽的陶罐等

依据材料二,请写出①②对应的遗址名称。归纳①②处居民生产生活的共同点。

(3)、材料三 陕西榆林的石峁遗址距今约4000年,面积逾400万平方米。以石砌的内城和外城拱卫着一块有城墙的台地,这是石峁遗址的核心区域,已具备了早期“宫城”的性质。石砌的墙垣不仅是防御设施,还具有神权或王权的象征意义。这里还发现了铸铜、制骨等早期“核心技术”的生产遗存。遗址中的墓葬分四类,墓葬规模由大到小,随葬品由多到少,四类墓葬极可能代表了四个不同阶层的人群。——摘编自孙周勇等《石峁遗址的考古发现与研究综述》

依据材料三,补全下面的表格。

中华文明探源工程提出进入文明社会的主要标准

石峁遗址符合文明社会标准的主要依据

生产发展,出现城市

铸铜、制骨等生产遗存

贫富分化,出现阶级

①

出现王权国家

②

17. 中国有一个独特的主食格局南米北面。北方人喜欢吃面食,而南方人则离不开米饭,这是由几千年前形成的两大农业布局造成的。(1)、材料一 古之人民,皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作……——《白虎通义》

材料一中“神农”为什么“教民农作”?“教民农作”出现了一种什么结果?

(2)、材料二

图一半坡遗址出土的粟 图二河姆渡遗址出土的稻谷

图一、图二分别发现于哪个流域?

(3)、材料三 上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨。材料三说明人类的居住条件发生了怎样的变化?

(4)、材料四

材料四中的两种房屋分别属于哪一居民的住所?它们在结构上分别有什么作用?

18. 阅读下列材料,回答问题。(1)、材料一 彩陶形制美,画纹亦多殊。或则呈人面,或则呈双鱼。农耕既普及,人群已聚居。护壕深二丈,其广亦相如。奈何遗址中,独不见文书。——郭沫若

材料一咏叹的是哪个原始农耕遗址?

(2)、材料二 蚩尤请来了风伯、雨师施展法术,突然间风雨大作,使黄帝、炎帝部众迷失了方向。黄帝命部下制造指南车,辨别了方向,才把蚩尤打败。材料二描述的是哪一场战役?其结果和影响如何?

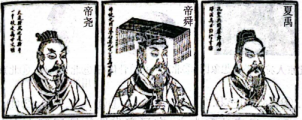

(3)、材料三三幅画像

结合所学知识,材料三人物间首领位子的更替与哪一制度有关?

(4)、材料四舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣。此四王者,人臣弑其君者也。——《韩非子·说疑》

材料四对尧舜禹首领位子的更替持何种看法?你如何看待这种观点对立的现象?