2025年秋-人教版物理八年级上册单元测试-第三单元《物态变化》基础卷

试卷更新日期:2025-08-29 类型:单元试卷

一、选择题

-

1. 以下关于长度、温度、速度和时间的估测,最符合实际的是A、一支新铅笔的长度约为18dm B、让人感觉舒适的房间温度约为37℃ C、自行车行驶的速度约为1.2km/h D、正常人脉搏跳动一次的时间约为ls2. 诗人刘禹锡在《秋词二首》中写道:“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”,诗句描绘的秋日美景,展现了诗人对自然的喜爱和乐观态度。诗中“霜”的形成过程属于( )A、汽化现象 B、液化现象 C、凝华现象 D、凝固现象3. 如题图所示的是四位同学在物理实验室中使用温度计测量温度的几种做法,其中正确的是A、

B、

B、 C、

C、 D、

D、 4. 在室温为20℃的房间内,给温度计的玻璃泡包上有酒精的棉花,图所示图像中,符合温度计示数随时间变化情况的是A、

4. 在室温为20℃的房间内,给温度计的玻璃泡包上有酒精的棉花,图所示图像中,符合温度计示数随时间变化情况的是A、 B、

B、 C、

C、 D、

D、 5. 如图是我国的传统民俗表演“打铁花”。表演者击打高温液态铁,液态铁在四散飞溅的过程中发出耀眼的光芒,最后变成固态铁。此过程发生的物态变化是( )

5. 如图是我国的传统民俗表演“打铁花”。表演者击打高温液态铁,液态铁在四散飞溅的过程中发出耀眼的光芒,最后变成固态铁。此过程发生的物态变化是( ) A、升华 B、凝华 C、熔化 D、凝固6. 图为某物质发生凝固过程的图像,下列描述正确的是

A、升华 B、凝华 C、熔化 D、凝固6. 图为某物质发生凝固过程的图像,下列描述正确的是 A、该物质在8min-18min时温度不变,不吸热也不放热 B、该物质的熔点为75℃ C、该物质在第 15min 时的温度为80℃ D、该物质的凝固过程用时 18min7. 制作糖画时,艺人晋起高温的液态糖浆,将其绘制成图案,最后等糖浆慢慢变硬;测量了糖浆的温度随时间的变化图像如图乙所示.关于“糖画”的制作过程,下列说法正确的是

A、该物质在8min-18min时温度不变,不吸热也不放热 B、该物质的熔点为75℃ C、该物质在第 15min 时的温度为80℃ D、该物质的凝固过程用时 18min7. 制作糖画时,艺人晋起高温的液态糖浆,将其绘制成图案,最后等糖浆慢慢变硬;测量了糖浆的温度随时间的变化图像如图乙所示.关于“糖画”的制作过程,下列说法正确的是 A、在制作过程中糖浆温度一直在降低 B、如图乙所示过程,糖浆发生的物态变化是凝固 C、在图像中BC段,糖浆既不吸热,也不放热 D、制作糖画使用的糖是非晶体8. 煮面条时,人们一般先用大火使水迅速沸腾,再改用小火使水保持沸腾,以下描述科学的是A、沸腾属于液化现象,要吸热 B、水沸腾后,改用小火可以节省能源,水的温度不会再升高 C、沸腾后用大火可以使水的温度超过沸点,使面条熟的更快 D、水沸腾后,会产生大量气泡,气泡上升过程体积不变9. 有关厨房里的物理现象,下列说法正确的是A、烧水时,看到壶嘴胃出的白气是水蒸气 B、被100℃的水蒸气烫伤更严重的原因是水蒸气液化要吸热 C、利用制冷物质迅速汽化吸热,使电冰箱内温度降低 D、沸腾的油锅中溅入水滴后会有剧烈响声并溅起油花,因为水的密度比油大10. 如图所示,在一个大容器中装有水,同时在水里放了一根试管,试管中也装有水,在用酒精灯给大容器中的水加热至沸腾的过程中,小试管中的水( ).

A、在制作过程中糖浆温度一直在降低 B、如图乙所示过程,糖浆发生的物态变化是凝固 C、在图像中BC段,糖浆既不吸热,也不放热 D、制作糖画使用的糖是非晶体8. 煮面条时,人们一般先用大火使水迅速沸腾,再改用小火使水保持沸腾,以下描述科学的是A、沸腾属于液化现象,要吸热 B、水沸腾后,改用小火可以节省能源,水的温度不会再升高 C、沸腾后用大火可以使水的温度超过沸点,使面条熟的更快 D、水沸腾后,会产生大量气泡,气泡上升过程体积不变9. 有关厨房里的物理现象,下列说法正确的是A、烧水时,看到壶嘴胃出的白气是水蒸气 B、被100℃的水蒸气烫伤更严重的原因是水蒸气液化要吸热 C、利用制冷物质迅速汽化吸热,使电冰箱内温度降低 D、沸腾的油锅中溅入水滴后会有剧烈响声并溅起油花,因为水的密度比油大10. 如图所示,在一个大容器中装有水,同时在水里放了一根试管,试管中也装有水,在用酒精灯给大容器中的水加热至沸腾的过程中,小试管中的水( ). A、温度能达到沸点,能够沸腾 B、温度不能达到沸点,不能沸腾 C、温度能达到沸点,但不能沸腾 D、以上说法都不正确11. “二十四节气”是我国古代农耕文明伟大成就之一。古人通过观测天体运行,总结出一年中时令、气候、物候等变化的规律,体现了我国古代人民的智慧。下列现象属于凝华的是( )A、立春时节冰雪消融 B、寒露时节露珠晶莹 C、霜降时节霜挂枝头 D、冬至时节千里冰封12. 以下几幅图片中,说法正确的是( )

A、温度能达到沸点,能够沸腾 B、温度不能达到沸点,不能沸腾 C、温度能达到沸点,但不能沸腾 D、以上说法都不正确11. “二十四节气”是我国古代农耕文明伟大成就之一。古人通过观测天体运行,总结出一年中时令、气候、物候等变化的规律,体现了我国古代人民的智慧。下列现象属于凝华的是( )A、立春时节冰雪消融 B、寒露时节露珠晶莹 C、霜降时节霜挂枝头 D、冬至时节千里冰封12. 以下几幅图片中,说法正确的是( ) A、甲图中,草叶上的露是液化现象,需要放出热量 B、乙图中,山峰间的雾是汽化现象,需要吸收热量 C、丙图中,树枝上的霜是凝固现象,需要放出热量 D、丁图中,冬天衣服晾干是凝华现象,需要吸收热量13. 我国古代科技著作《天工开物》里记载了铸造“万钧钟”和“鼎”的方法,先用泥土制作“模骨”,“干燥之后以牛油、贫蜡附其上数寸”,在油蜡上刻上各种图案(如图),然后在油蜡的外面用泥土制成外壳;干燥之后,“外施火力炙化其中油蜡”,油蜡流出形成空腔,在空控中倒入铜液,待铜液冷却后,“钟鼎成矣”。下列说法正确的是( )

A、甲图中,草叶上的露是液化现象,需要放出热量 B、乙图中,山峰间的雾是汽化现象,需要吸收热量 C、丙图中,树枝上的霜是凝固现象,需要放出热量 D、丁图中,冬天衣服晾干是凝华现象,需要吸收热量13. 我国古代科技著作《天工开物》里记载了铸造“万钧钟”和“鼎”的方法,先用泥土制作“模骨”,“干燥之后以牛油、贫蜡附其上数寸”,在油蜡上刻上各种图案(如图),然后在油蜡的外面用泥土制成外壳;干燥之后,“外施火力炙化其中油蜡”,油蜡流出形成空腔,在空控中倒入铜液,待铜液冷却后,“钟鼎成矣”。下列说法正确的是( ) A、“炙化其中油蜡”是熔化过程,需要放热 B、“炙化其中油蜡”是液化过程,需要吸热 C、铜液冷却成钟鼎是凝固过程,需要放热 D、铜变成铜液是凝华过程,需要吸热14. 结合所学的物理知识和生活经验,以下所描述的温度最接近26℃是( )A、人体感觉舒适的室内温度 B、1标准大气压下冰水混合物的温度 C、北方冬天的室外温度 D、天然气燃烧时的火焰温度15. 谚语是中华民族劳动人民智慧的结晶,对下列谚语中有关物理知识分析正确的是( )A、“十月打了霜,来年粮满仓”,霜的形成是凝华现象 B、“大雪河封住,冬至不行船”,雪的形成是液化现象 C、“大雾不过晌,过晌听雨响”,雾的形成是升华现象 D、“草上露水凝,天气一定晴”,露的形成是汽化现象

A、“炙化其中油蜡”是熔化过程,需要放热 B、“炙化其中油蜡”是液化过程,需要吸热 C、铜液冷却成钟鼎是凝固过程,需要放热 D、铜变成铜液是凝华过程,需要吸热14. 结合所学的物理知识和生活经验,以下所描述的温度最接近26℃是( )A、人体感觉舒适的室内温度 B、1标准大气压下冰水混合物的温度 C、北方冬天的室外温度 D、天然气燃烧时的火焰温度15. 谚语是中华民族劳动人民智慧的结晶,对下列谚语中有关物理知识分析正确的是( )A、“十月打了霜,来年粮满仓”,霜的形成是凝华现象 B、“大雪河封住,冬至不行船”,雪的形成是液化现象 C、“大雾不过晌,过晌听雨响”,雾的形成是升华现象 D、“草上露水凝,天气一定晴”,露的形成是汽化现象二、填空题

-

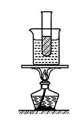

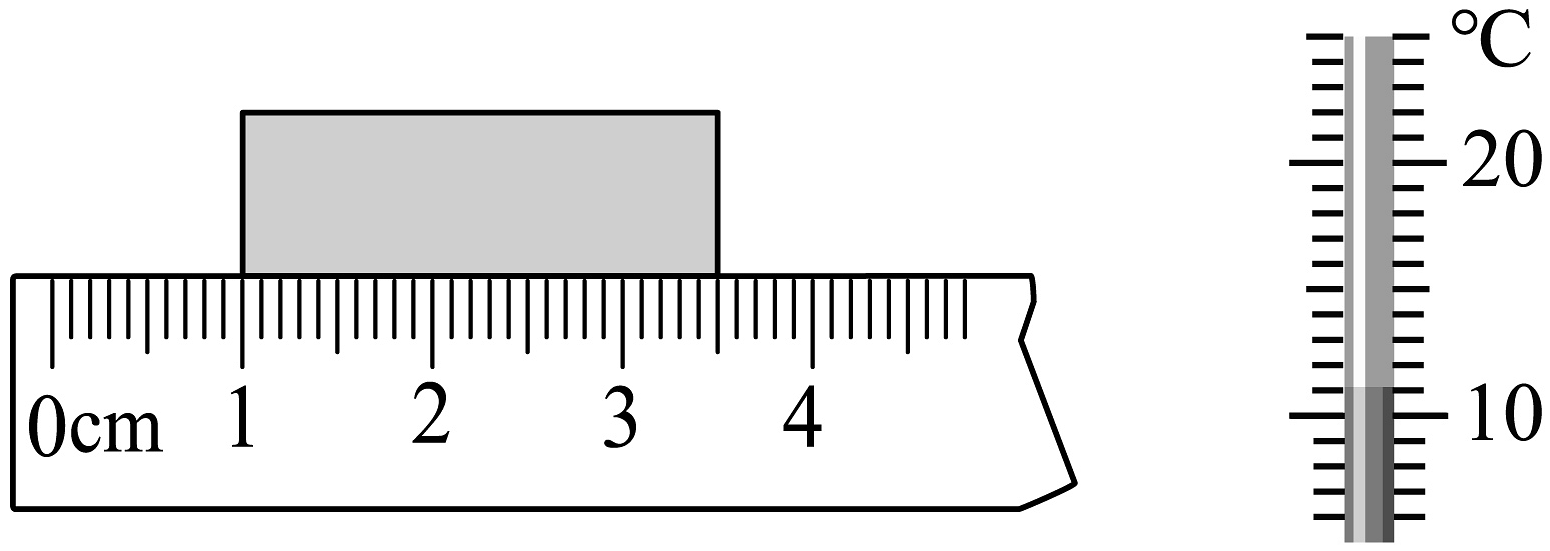

16. 如图所示,图中木条的长度为 cm;图中温度计读数为℃。

17. 常用的温度计是利用 的性质制成的。如图所示,两支温度计的示数分别是,甲: ℃;乙: ℃。

17. 常用的温度计是利用 的性质制成的。如图所示,两支温度计的示数分别是,甲: ℃;乙: ℃。 18. 如图所示,这是一个自制温度计,先把装置放入(选填“冷水”或“热水”)中,观察到细玻璃管中水柱降低,然后把装置放入(选填“冷水”或“热水”)中,观察到细玻璃管中水柱升高。由此可知,实验室常用温度计是根据液体的规律制成的。

18. 如图所示,这是一个自制温度计,先把装置放入(选填“冷水”或“热水”)中,观察到细玻璃管中水柱降低,然后把装置放入(选填“冷水”或“热水”)中,观察到细玻璃管中水柱升高。由此可知,实验室常用温度计是根据液体的规律制成的。 19. 中国传统文化博大精深,“糖画”是一项非物质文化遗产。如图所示,非遗传人将特制的糖放在锅里加热 (填物态变化名称)成高温糖汁,再舀出来细心地倒在石板上,画出造型,绘画过程中糖汁将(填物态变化名称),并热量。

19. 中国传统文化博大精深,“糖画”是一项非物质文化遗产。如图所示,非遗传人将特制的糖放在锅里加热 (填物态变化名称)成高温糖汁,再舀出来细心地倒在石板上,画出造型,绘画过程中糖汁将(填物态变化名称),并热量。 20. 如图是冰箱制冷剂循环路线示意图,制冷剂在冷冻室的管子里发生的物态变化名称是 , 此过程 (选填“吸热”或“放热”);夏天,打开冰箱时,可以看到从冰箱里冲出的“白气”,这是由水蒸气经过 (填物态变化的名称)产生的。

20. 如图是冰箱制冷剂循环路线示意图,制冷剂在冷冻室的管子里发生的物态变化名称是 , 此过程 (选填“吸热”或“放热”);夏天,打开冰箱时,可以看到从冰箱里冲出的“白气”,这是由水蒸气经过 (填物态变化的名称)产生的。 21. 在“观察碘的升华和凝华”实验中,若用图甲的加热方式碘除了发生升华外,还会发生和(填物态变化名称);若用图乙的加热方式,碘锤内 (选填“会”或“不会”)出现液体.(碘的熔点是113.5℃,沸点是184.4℃)

21. 在“观察碘的升华和凝华”实验中,若用图甲的加热方式碘除了发生升华外,还会发生和(填物态变化名称);若用图乙的加热方式,碘锤内 (选填“会”或“不会”)出现液体.(碘的熔点是113.5℃,沸点是184.4℃) 22. 冷空气不断来袭,北方的气温骤降。

22. 冷空气不断来袭,北方的气温骤降。(1)大雪后,万籁俱寂,蓬松的雪在减弱噪声;

(2)冬季,手上涂些护手霜可有效预防皮肤粗糙干裂,因为护手霜中的油脂能(选填“减慢”或“加快”)皮肤表面水分的蒸发;

(3)冬天的清晨,玻璃窗上有美丽的“冰花”,这是(选填物态变化名称)现象,“冰花”形成在窗玻璃的(选填“内侧”或“外侧”)。

23. 施行人工降雨时,是飞机在云层里撒干冰(固态二氧化碳),干冰迅速在而吸热,使云层中水蒸气急剧遇冷而成小冰晶,小冰晶逐渐变大,在下落过程中又成小水滴落下来(均填物态变化名称)。三、实验探究题

-

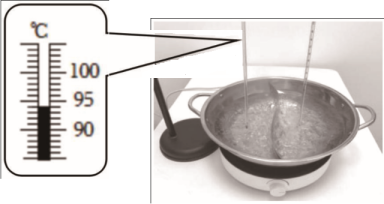

24. 物理学习小组用如图甲所示的实验装置探究水在沸腾前后温度变化的特点。

(1)、图甲中,安装实验装置时应先固定铁圈(选填“A”或“B”);(2)、根据水在沸腾前后记录的数据,该组同学绘制出如图乙所示的图像,分析可知:在当时的条件下,水的沸点为℃;水沸腾后,继续吸热,温度。(3)、图丙为水沸腾前后的两幅图片,其中表示水沸腾时的情景;(4)、对实验进行评估时,小明指出水加热至沸腾用时过长。为了节省时间,请你提出一条合理建议:。25. 如图甲、乙是小明同学做观察水沸腾实验时看到气泡上升情况示意图,其中图一定是水在沸腾前的情况,当水温升至95℃时,每隔1min记录一次水温,第3min水开始沸腾,接着小明又观察记录了6min,然后移开酒精灯停止加热,水的沸腾停止,记录数据如下表;

(1)、图甲中,安装实验装置时应先固定铁圈(选填“A”或“B”);(2)、根据水在沸腾前后记录的数据,该组同学绘制出如图乙所示的图像,分析可知:在当时的条件下,水的沸点为℃;水沸腾后,继续吸热,温度。(3)、图丙为水沸腾前后的两幅图片,其中表示水沸腾时的情景;(4)、对实验进行评估时,小明指出水加热至沸腾用时过长。为了节省时间,请你提出一条合理建议:。25. 如图甲、乙是小明同学做观察水沸腾实验时看到气泡上升情况示意图,其中图一定是水在沸腾前的情况,当水温升至95℃时,每隔1min记录一次水温,第3min水开始沸腾,接着小明又观察记录了6min,然后移开酒精灯停止加热,水的沸腾停止,记录数据如下表;

小明同学观察现象,分析数据,归纳有如下发现:

时间/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

温度/℃

95

96

97

98

98

98

96

98

98

98

…

①水沸腾的时候,是在液体同时进行的剧烈的汽化现象;

②从记录的数据看出,在某一次观察记录中有明显错误的是第min时的数据;

③分析数据可知,液体在沸腾时需要吸热,但液体的温度。

26. 小明发现寒冷的冬季,下雪的天气环卫工人在冰雪路面上撒盐,从而使冰雪熔化。

(1)这个现象说明加了盐的冰雪熔点0℃(填“高于”、“低于”或“等于”);

(2)第一次实验中大国要探究冰和盐冰(加盐的冰)的熔化过程。如图甲所示,在烧杯中装入适量碎盐冰,试管中装入适量碎冰,并用酒精灯给烧杯加热。组装好器材后(如图乙)进行实验,还需要的测量工具是;

(3)图丙是根据实验数据绘制的试管内的碎冰的温度随时间变化的关系图像,第7min烧杯中的盐冰处于态;

(4)第二次实验,大国将试管和烧杯内的物质做了调换,如图丁所示,若实验中两种物质的初温仍为-10℃,则加热的过程中(填“碎冰”或“碎盐冰”)先熔化。

27. 小明观察到:鸳鸯锅里的红汤卤先沸腾,过了一会清汤卤才沸腾。为什么会这样呢?他进行了如下探究式学习。【建立猜想】①油缩短了红汤卤达到沸点的时间;②油降低了红汤卤的沸点;

【设计实验】实验室借来的液体温度计、家中已有的材料(电磁炉、鸳鸯锅、支架、 电子秤、水、食用油),如图所示组装好器材。

【收集证据】称取相同质量的水、水油混合液体同时加热。每隔 1min 观察 1 次温度 计的示数,直至液体沸腾。数据记录如下表,

时间 t/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

清水

温度 T/℃

26

38

54

75

85

▲

97

100

100

水油混合液体

温度 T/℃

26

40

55

76

86

98

100

100

100

(1)、第 5min 时温度计示数如上图所示,其温度为℃;(2)、判断汤卤沸腾的依据是 , 此时看到的现象是;(3)、小明读取温度计示数时发现温度计表面变得模糊,这是由于;(4)、【总结交流】由实验可知,猜想(选填“①”或“②”)是正确的,该结论的证据有。

四、简答题