广东省广州市番禺区2022-2023学年七年级下学期历史期末试题

试卷更新日期:2025-07-14 类型:期末考试

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分。)

-

1. 隋末起义军痛斥隋炀帝“罄南山之竹,书罪未穷;决东海之波,流恶难尽”,可有人却认为隋炀帝虽然残暴但并不昏庸,可以佐证这一观点的是( )A、三征辽东,穷兵黩武 B、巡游江南,纵情享乐 C、开通运河,沟通南北 D、创立殿试,重用人才2. 唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,腹饱而身毙。”与此思想相符的是( )A、以民为本 B、加强刑罚 C、无为而治 D、虚心纳谏3. 武则天是学界和社会大众关注和热议的历史人物,墓前的无字碑引得千年评说。最适合刻在无字碑的是( )A、开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣 B、武周政治得发展,治宏贞观启开元 C、调整政策呈开元,沉面酒色误王国 D、陈桥兵变成君主,黄袍加身显威风4. 生产工具是生产力的要素之一,对经济发展起巨大作用。对唐朝经济发展起巨大作用的是( )A、骨耜

B、耧车

B、耧车 C、翻车

C、翻车 D、曲辕犁

D、曲辕犁 5. 题图《虢国夫人游春图》主要描绘杨贵妃的姐妹虢国夫人等骑马游春的场景,是唐代贵族妇女生活的形象写照。此场景反映出当时( )

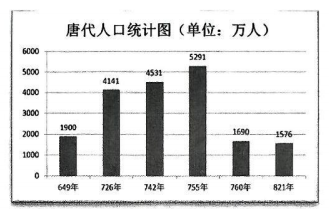

5. 题图《虢国夫人游春图》主要描绘杨贵妃的姐妹虢国夫人等骑马游春的场景,是唐代贵族妇女生活的形象写照。此场景反映出当时( ) A、民族关系和谐融洽 B、社会风气比较开放 C、尚武轻文风气流行 D、民间娱乐活动丰富6. 观察题图,导致755年以后人口急剧下降的主要原因是( )

A、民族关系和谐融洽 B、社会风气比较开放 C、尚武轻文风气流行 D、民间娱乐活动丰富6. 观察题图,导致755年以后人口急剧下降的主要原因是( ) A、外族入侵 B、外戚宦官专权 C、安史之乱 D、军阀割据纷争7. 历史上曾有人发出“天子宁有种耶?兵强马壮者为之尔!”的口号,皇帝像走马灯一样地换。这种混乱局面最可能出现在( )A、秦朝 B、隋朝 C、唐朝 D、五代十国8. 有学者认为,唐以后,中国进入了一个大动荡、大分裂的历史时期,中国各民族又进入了一个大迁徙、大交融的历史时期。此时期的时代特征是( )A、早期国家与社会变革 B、繁荣与开放盛世时代 C、民族交融与社会变化 D、近代前夜与盛世危机9. 宋太宗解除节度使的兵权,将禁军掌握在自己手中,不使大权旁落,并选用大量文臣,出任中央、地方官职,并主持军务。材料反映宋朝实行( )A、重文轻武政策 B、文化专制 C、科举取士制度 D、对外开放10. 和约既是双方战略形势演变的必然发展,又是双方战役态势呈现对峙局面的必然结果。尽管双方都有得失,但总的来说是比较公平的。与材料观点相符合的历史事件是( )A、七国之乱 B、官渡之战 C、唐蕃会盟 D、澶渊之盟11. 《东京梦华录》记载:“潘楼东去十字街,谓之土市子,又谓之竹竿市。又东十字大街,曰从行裹角茶坊,每五更点灯,博易买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散。”此材料反映了( )A、江南地区的开发 B、商品经济的繁荣 C、海外贸易的发展 D、闭关锁国的危害12. 表是宋代经济发展的集中区域。该表可反映的历史现象是( )

A、外族入侵 B、外戚宦官专权 C、安史之乱 D、军阀割据纷争7. 历史上曾有人发出“天子宁有种耶?兵强马壮者为之尔!”的口号,皇帝像走马灯一样地换。这种混乱局面最可能出现在( )A、秦朝 B、隋朝 C、唐朝 D、五代十国8. 有学者认为,唐以后,中国进入了一个大动荡、大分裂的历史时期,中国各民族又进入了一个大迁徙、大交融的历史时期。此时期的时代特征是( )A、早期国家与社会变革 B、繁荣与开放盛世时代 C、民族交融与社会变化 D、近代前夜与盛世危机9. 宋太宗解除节度使的兵权,将禁军掌握在自己手中,不使大权旁落,并选用大量文臣,出任中央、地方官职,并主持军务。材料反映宋朝实行( )A、重文轻武政策 B、文化专制 C、科举取士制度 D、对外开放10. 和约既是双方战略形势演变的必然发展,又是双方战役态势呈现对峙局面的必然结果。尽管双方都有得失,但总的来说是比较公平的。与材料观点相符合的历史事件是( )A、七国之乱 B、官渡之战 C、唐蕃会盟 D、澶渊之盟11. 《东京梦华录》记载:“潘楼东去十字街,谓之土市子,又谓之竹竿市。又东十字大街,曰从行裹角茶坊,每五更点灯,博易买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散。”此材料反映了( )A、江南地区的开发 B、商品经济的繁荣 C、海外贸易的发展 D、闭关锁国的危害12. 表是宋代经济发展的集中区域。该表可反映的历史现象是( )类别

发展集中的区域

农业

粮食作物

苏州、湖州等

经济作物

福建、成都平原等

手工业

纺织业

四川、江浙、海南岛

制瓷业

江西、江南地区

造船业

广州、泉州、明州

商业

都市商贸

杭州

货币

四川

海外商贸

广州、泉州

A、经济重心南移 B、北方生产技术一直领先 C、南方战乱频繁 D、北方人口增长超过南方13. 各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。这反映了元朝行省制度( )A、挑战君主权威 B、削弱地方权力 C、加强中央集权 D、分化宰相事权14. 中国的古代文学具有鲜明的时代特征,题表文学作品共同反映的是( )内容

出处

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。……了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

(南宋)辛弃疾

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

(南宋)陆游

《示儿》

A、南宋的文人追求功名 B、渴望收复中原的崇高志向 C、和平成为诗词的主题 D、士人消极避世的价值观念15. 元朝时,一些不得意的文人志士,用他们的知识创造了中国文学史上辉煌的篇章,把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起,成为一种综合性的艺术。属于此类艺术代表作的是( )A、《离骚》 B、《石壕吏》 C、《念奴娇·赤壁怀古》 D、《窦娥冤》16. “渺茫无际,天水一色,舟舶来往,惟以指南针为则。昼夜守视惟谨,毫厘之差,生死系焉。”材料所述物品( )A、推动了航海事业的发展 B、加速了欧洲社会的变革 C、提高了国防建设的实力 D、促进了文学作品的传播17. 明朝大臣当触怒了皇帝或有过失时,就要在殿廷上或午门外受“廷杖”的处罚。据统计,明世宗时,有一次被廷杖的大臣达134人,其中有十几人被打死。“廷杖”的出现反映明朝( )A、君臣关系的恶化 B、官员素质的下降 C、强化皇权的需要 D、特务权威的提高18. 明太祖时“命使出疆,周于四维,历邦国,足履其境者三十六”,明成祖时向各国派遣使臣50多次。由此可见,明初( )A、开辟丝绸之路 B、热衷海外贸易 C、放松国家海防 D、积极对外交往19. 戚继光针对东南沿海地区多丘陵沟壑、河渠纵横、道路窄小等地理情况创造了“鸳鸯阵”,攻防两便,屡战屡捷。该阵法有利于( )A、防范蒙古骑兵 B、击退倭寇侵犯 C、抵御沙俄入侵 D、平定西北叛乱20. 题图是乾隆年间,云南布政使司发给沙立目(一家)的开荒执照。由此可见,清朝前期地方政府( ) A、肆意侵占民田 B、土地兼并严重 C、粮食赋税沉重 D、鼓励开垦荒地21. 成书于明末,对农具、农业技术、土壤、水利、施肥、选种、果木嫁接等有详尽的记录,特别对于番薯和棉花的种植经营方法,作了重点的介绍,并附有与意大利传教士合译的内容。该书是( )A、《齐民要术》 B、《本草纲目》 C、《农政全书》 D、《天工开物》22. 1683年,清朝派福建水师提督施琅率300多艘战船,2万多名士兵直逼澎湖,经过海上激战,全所郑氏水师,平定台湾。清朝此举有利于( )A、巩固东南海防 B、拓展西南疆土 C、稳定西北塞防 D、固守东北边疆23. 军机处地处内廷,人员精干,直接听命于皇帝,随时承旨,发出的诏旨不通过内阁,而是交兵部直接发出,外人不得窥视其活动及文件。据此可知军机处( )A、工作强度高 B、决策权力大 C、保密性极强 D、运营经费少24. 清政府规定出海贸易的商船只准带铁锅一口,每人带铁斧一把,每人每日只许带米两升,船上所有人员必须详细登记个人信息,严格限制对外贸易。此规定( )A、使中国逐渐落伍于世界 B、有利于建立户籍管理 C、体现了思想文化的专制 D、有效防御了外敌入侵25. 《红楼梦》背景广阔,人物众多,书中有姓名的就有700多人,其中重点塑造了贾宝玉、林黛玉等反抗封建礼教、追求个性解放的典型形象。该书折射了( )A、君主专制的崩溃 B、封建社会的衰落 C、科举制度的结束 D、民族关系的紧张

A、肆意侵占民田 B、土地兼并严重 C、粮食赋税沉重 D、鼓励开垦荒地21. 成书于明末,对农具、农业技术、土壤、水利、施肥、选种、果木嫁接等有详尽的记录,特别对于番薯和棉花的种植经营方法,作了重点的介绍,并附有与意大利传教士合译的内容。该书是( )A、《齐民要术》 B、《本草纲目》 C、《农政全书》 D、《天工开物》22. 1683年,清朝派福建水师提督施琅率300多艘战船,2万多名士兵直逼澎湖,经过海上激战,全所郑氏水师,平定台湾。清朝此举有利于( )A、巩固东南海防 B、拓展西南疆土 C、稳定西北塞防 D、固守东北边疆23. 军机处地处内廷,人员精干,直接听命于皇帝,随时承旨,发出的诏旨不通过内阁,而是交兵部直接发出,外人不得窥视其活动及文件。据此可知军机处( )A、工作强度高 B、决策权力大 C、保密性极强 D、运营经费少24. 清政府规定出海贸易的商船只准带铁锅一口,每人带铁斧一把,每人每日只许带米两升,船上所有人员必须详细登记个人信息,严格限制对外贸易。此规定( )A、使中国逐渐落伍于世界 B、有利于建立户籍管理 C、体现了思想文化的专制 D、有效防御了外敌入侵25. 《红楼梦》背景广阔,人物众多,书中有姓名的就有700多人,其中重点塑造了贾宝玉、林黛玉等反抗封建礼教、追求个性解放的典型形象。该书折射了( )A、君主专制的崩溃 B、封建社会的衰落 C、科举制度的结束 D、民族关系的紧张二、非选择题(本大题共3小题,共40分。)

-

26. 人才是第一资源,人才的选拔关乎国家的发展。阅读材料,回答问题。

材料一夏商周实现以血缘亲疏来确定官职高下的“亲贵合一”制度。春秋战国时期,各诸侯国打破了贵族制的等级界限,使一些有才能而出身卑微的人得到重用。隋唐时期,创立了科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门。入宋,工商杂员子弟亦被允许报考,甚至僧侣道士也能应试。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料二科举制的持久存在有其客观的历史合理性,创新之处就在于其不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。最大合理性在于它那“朝为田舍郎,幕登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——摘编自薛明扬《中国传统文化概论》

材料三明清科举之弊,主要在于命题和行文的固定程式。到了清代,统治者有意把八股取士与禁锢思想结合起来,以严格规范的文字程式约束士子。明清的八股取士,把“所习非所用,所用非所习”弊端发展到了极限。登科者只能空谈心性,于治国理民一无所长。儒学从整体上已经显露出不能适应形势。

——摘编自刘文瑞《中国古代政治制度》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括古代中国人才选拔制度的变化。(2)、根据材料二并结合所学知识,归纳科举制“持久存在”的原因。(3)、根据材料三,指出明清时期科举制的弊端。(4)、综上所述,谈谈你对人才选拔的认识。27. 经济反映社会面貌,见证历史发展。阅读材料,回答问题。材料一唐代前期,不少外籍商人通过大漠用骆驼将地方特产运往内地,同时又把唐内地生产的丝绸、瓷器及其他手工业品源源不断地运往西域、欧洲乃至非洲广大地区。西城商人航海而东者大多在广州碇泊,“外国之货日至,珠香、象犀、玳瑁奇物溢于中国,不可胜用”,每日到达广州的外国商船多达10余艘。

——摘编自曹大为等《中国大通史》

材料二北宋对外贸易港口的增加与繁盛反映了我国古代以“丝绸之路”为主的陆路商道已让位于东南海道。南宋时,东南沿海的经济发展较快,为对外贸易提供了物质基础:海外贸易利润已成为国家财政收入的重要组成部分,所以宋朝统治者一直把“招律远人,阜通货贿”作为一项重要国策积极实施。

——摘编自霍贺《浅析宋代的对外贸易》

材料三到了晚明时期,由于玉米和番著等新的粮食作物的引进和推广,粮食生产有了突破性的发展。由于经济效益可观,种棉和养蚕更是蔚然成风,出现了众多手工业专业市镇和商品集散地,如松江,是明代最著名的棉纺织业中心。随着经营范围的扩大、资本的增多和竞争的激烈,开始产生了一批商业集团,也就是所谓的中国商帮。

——摘编自陈君、齐洋锟《晚明的商业发展与社会变迁》

(1)、根据材料一并结合所学知识,列举唐代对外贸易的途径,并分析其作用。(2)、根据材料二并结合所学知识,指出北宋“陆路商道已让位于东南海道”的原因。(3)、根据材料三,概括明朝后期社会经济出现的新发展。28. 边疆治理对统一多民族国家的巩固和发展有着重大影响。阅读材料,回答问题。材料一从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下坚实的基础;从汉族地区来的文成公主,带来各种手艺的工匠五千五百人,给吐蕃工艺打开了发展的大门。

——摘编自《西藏歌谣》

材料二

图是元朝皇帝颁给云丹坚赞的圣旨,藏于辽宁省档案馆

皇帝宣谕西藏各地僧俗官员、百姓:

委任云丹坚赞为地方招讨司的招讨使,以监督完成一切差发,站户,军户地税,商税的征收等诸项事宜。

材料三

达赖金印班禅金印

——摘自部编版《中国历史》(七下)

驻藏大臣督办藏内事务,应与达赖喇嘛、班禅额尔德尼平等。驻藏大臣每年五六月间奏明,轮流一人前往后藏巡视边界,操阅番兵。

——摘编自《卫藏通志》卷十二《条例》

金奔巴瓶

——摘自部编版《中国历史》(七下)

(1)、根据材料一并结合所学知识,指出歌谣所颂扬的历史事件,并概括其意义。(2)、指出材料二的史料类型,并提取其可印证的历史信息。(3)、根据材料三并结合所学知识,归纳清政府对西藏的治理措施。(4)、综上所述,谈谈你从边疆治理中获得的启示。