江苏省苏州市2024年中考历史复习卷(九)

试卷更新日期:2024-04-08 类型:中考模拟

一、选择题

-

1. “论从史出”是学习历史的重要方法之一。“英国从奴隶贸易中所得到的资金甚至超过了国内的积累。英国重要的商业和船运业中心利物浦,本是一个荒僻的小村落,在奴隶贸易中发展成英国的第二大港口。”从这段史料中得出的结论是( )A、奴隶贸易促进了英国的资本主义发展 B、奴隶贸易给英国带来大量黑人劳动力 C、奴隶贸易促成了新航路的开辟 D、奴隶贸易是英国资本原始积累的唯一途径2. 1871年,巴黎公社革命失败后,公社委员欧仁·鲍狄埃写了著名的战斗诗篇《国际》。后来,作曲家为其谱曲,定名为《国际歌》。以下是《国际歌》中的一段歌词:

从来就没有什么救世主,

也不靠神仙皇帝:

要创造人类的幸福,

全靠我们自己。

其中“我们自己”是指( )

A、无产阶级 B、资产阶级 C、地主阶级 D、农民阶级3. 西欧中世纪是一个漫长的历史时期,绝大部分人口居住在庄园里。有人说,那时的老百姓可能对国界毫无概念,但对村界一清二楚。材料反映了西欧庄园的特点是( )A、等级制度森严 B、实行资本主义制度 C、封建制度解体 D、具有相对的独立性4. 下面图示是西欧经济和社会发展引发的变化。在空格处应填写的内容是( ) A、手工业生产合作社 B、手工工场 C、现代工厂 D、手工业作坊5. 读“17世纪英国国王与议会权力对比示意图”,图中所示天平由①到②的变化,主要是源于( )

A、手工业生产合作社 B、手工工场 C、现代工厂 D、手工业作坊5. 读“17世纪英国国王与议会权力对比示意图”,图中所示天平由①到②的变化,主要是源于( ) A、《权利法案》的颁布 B、《新法典》的颁布 C、《大宪章》的颁布 D、《权利请愿书》的颁布6. 下图是古希腊天文学家、地理学家托勒密《地理学指南》中的世界地图。在15世纪初被翻译成拉丁文,地圆学说逐渐流行开来。下列哪一事件最早印证了地圆学说的正确性( )

A、《权利法案》的颁布 B、《新法典》的颁布 C、《大宪章》的颁布 D、《权利请愿书》的颁布6. 下图是古希腊天文学家、地理学家托勒密《地理学指南》中的世界地图。在15世纪初被翻译成拉丁文,地圆学说逐渐流行开来。下列哪一事件最早印证了地圆学说的正确性( ) A、亚历山大东征 B、文艺复兴 C、新航路开辟 D、三角贸易7. 在一次虚拟的世界文化之旅中,下列文明古国境内,一座外形近似“金”字且作为国王陵墓与权力象征的建筑,引起同学们的广泛关注.它位于( )A、

A、亚历山大东征 B、文艺复兴 C、新航路开辟 D、三角贸易7. 在一次虚拟的世界文化之旅中,下列文明古国境内,一座外形近似“金”字且作为国王陵墓与权力象征的建筑,引起同学们的广泛关注.它位于( )A、 B、

B、 C、

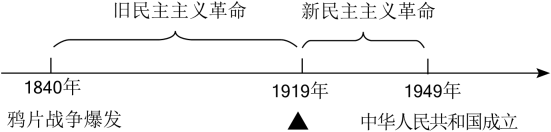

C、 D、

D、 8. 科学技术是第一生产力,它改变了世界的面貌,改变了人们的生活。某部反映19世纪后期社会图景的电影中有如下情景,你认为会因为情节不合理被吐槽的是( )A、男主角开着汽车带爱犬游巴黎 B、男女主角默默相视,旁边茶几上的电话嘀嘀直响 C、女主角在白炽灯下完成绘画作品 D、福特向观众介绍世界上第一条汽车流水装配线9. “我们最重大的首要任务,是使人民有工作可做……由政府本身直接募工,可以部分地完成这一任务……”为解决“这一任务”,美国罗斯福政府采取的措施是( )A、整顿金融体系 B、加强对工业的计划指导 C、推行“以工代赈” D、调整农业政策10. 世界大战给人类带来巨大灾难。珍爱和平,反对战争。下列关于两次世界大战的叙述,正确的是( )A、萨拉热窝事件——第一次世界大战全面爆发 B、俄国十月革命——第一次世界大战宣告结束 C、《联合国家宣言》签署——世界反法西斯同盟形成 D、德国无条件投降——第二次世界大战宣告结束11. 罗斯福“新政”的成功,为困境中的自由经济打开了通道。对经济生活不能袖手旁观,成为以后美国历届政府的基本信条。此“基本信条”是( )A、采取自由主义经济政策 B、政府要干预经济 C、推行市场经济 D、禁止政府直接投资12. 某史学家说:“对于西方的挑战,中国的反应之所以迟钝,是由于中国社会在19世纪中叶面临很不平常的历史环境。内部事物万分火急,至于对西方则可以暂缓一步。”这里所讲的“内部事务万分火急”主要是指( )A、清政府准备发起洋务运动 B、太平天国运动危及清政府统治 C、清政府内部进行权力之争 D、维新派试图改变中国落后现状13. “以为吾中国……无不优于他国,所不及者,惟枪耳、炮耳、船耳、铁路耳、机器耳。”持这种观点的应是( )A、顽固派 B、洋务派 C、维新派 D、革命派14. 1912年2月12日,在颁发的《清帝退位诏书》中写道:“前因民军起事,各省响应,九夏沸腾,生灵涂炭。……今全国人民心理,多倾向共和。”诏书中提到的“民军起事”产生的重大意义在于( )A、中国两千多年君主专制制度终结 B、清政府完全成为了列强统治中国的工具 C、使中国沦为半殖民地半封建社会 D、打响了武装反抗国民党反动派的第一枪15. 时间轴能帮助我们更好地学习历史。如图中“▲”处应填写的内容是( )

8. 科学技术是第一生产力,它改变了世界的面貌,改变了人们的生活。某部反映19世纪后期社会图景的电影中有如下情景,你认为会因为情节不合理被吐槽的是( )A、男主角开着汽车带爱犬游巴黎 B、男女主角默默相视,旁边茶几上的电话嘀嘀直响 C、女主角在白炽灯下完成绘画作品 D、福特向观众介绍世界上第一条汽车流水装配线9. “我们最重大的首要任务,是使人民有工作可做……由政府本身直接募工,可以部分地完成这一任务……”为解决“这一任务”,美国罗斯福政府采取的措施是( )A、整顿金融体系 B、加强对工业的计划指导 C、推行“以工代赈” D、调整农业政策10. 世界大战给人类带来巨大灾难。珍爱和平,反对战争。下列关于两次世界大战的叙述,正确的是( )A、萨拉热窝事件——第一次世界大战全面爆发 B、俄国十月革命——第一次世界大战宣告结束 C、《联合国家宣言》签署——世界反法西斯同盟形成 D、德国无条件投降——第二次世界大战宣告结束11. 罗斯福“新政”的成功,为困境中的自由经济打开了通道。对经济生活不能袖手旁观,成为以后美国历届政府的基本信条。此“基本信条”是( )A、采取自由主义经济政策 B、政府要干预经济 C、推行市场经济 D、禁止政府直接投资12. 某史学家说:“对于西方的挑战,中国的反应之所以迟钝,是由于中国社会在19世纪中叶面临很不平常的历史环境。内部事物万分火急,至于对西方则可以暂缓一步。”这里所讲的“内部事务万分火急”主要是指( )A、清政府准备发起洋务运动 B、太平天国运动危及清政府统治 C、清政府内部进行权力之争 D、维新派试图改变中国落后现状13. “以为吾中国……无不优于他国,所不及者,惟枪耳、炮耳、船耳、铁路耳、机器耳。”持这种观点的应是( )A、顽固派 B、洋务派 C、维新派 D、革命派14. 1912年2月12日,在颁发的《清帝退位诏书》中写道:“前因民军起事,各省响应,九夏沸腾,生灵涂炭。……今全国人民心理,多倾向共和。”诏书中提到的“民军起事”产生的重大意义在于( )A、中国两千多年君主专制制度终结 B、清政府完全成为了列强统治中国的工具 C、使中国沦为半殖民地半封建社会 D、打响了武装反抗国民党反动派的第一枪15. 时间轴能帮助我们更好地学习历史。如图中“▲”处应填写的内容是( ) A、五四运动 B、北伐战争 C、遵义会议 D、中共七大16. 这是一场思想解放运动,其代表人物陈独秀指出:“我们现在认定只有这两位先生(德先生即democracy和赛先生即science) 可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。”此运动是( )A、启蒙运动 B、义和团运动 C、新文化运动 D、五四运动17. 1980年,我国建立深圳等经济特区;1984年,开放14个沿海城市;1985年,开辟沿海经济开放区;1988年,划海南岛为经济特区;1992年,决定开放内地部分省会城市、沿江沿边城市;2001年,加入世界贸易组织;2013年,设立上海自由贸易区。以上史实主要说明了我国( )A、综合国力不断增强 B、国际地位逐步提高 C、体制改革走向深入 D、扩大开放融入世界18. 社会主义建设时期,各条战线上涌现出了大批英雄模范:在大庆油田的建设中,广大建设者吃大苦、耐大劳,建设起当时我国最大的石油基地。其中被称为“铁人”的是( )A、王进喜

A、五四运动 B、北伐战争 C、遵义会议 D、中共七大16. 这是一场思想解放运动,其代表人物陈独秀指出:“我们现在认定只有这两位先生(德先生即democracy和赛先生即science) 可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。”此运动是( )A、启蒙运动 B、义和团运动 C、新文化运动 D、五四运动17. 1980年,我国建立深圳等经济特区;1984年,开放14个沿海城市;1985年,开辟沿海经济开放区;1988年,划海南岛为经济特区;1992年,决定开放内地部分省会城市、沿江沿边城市;2001年,加入世界贸易组织;2013年,设立上海自由贸易区。以上史实主要说明了我国( )A、综合国力不断增强 B、国际地位逐步提高 C、体制改革走向深入 D、扩大开放融入世界18. 社会主义建设时期,各条战线上涌现出了大批英雄模范:在大庆油田的建设中,广大建设者吃大苦、耐大劳,建设起当时我国最大的石油基地。其中被称为“铁人”的是( )A、王进喜

B、焦裕禄

B、焦裕禄

C、邓稼先

C、邓稼先

D、袁隆平

D、袁隆平

19. 1972年2月21日,尼克松在访华欢迎宴会上致辞说:“今天我们有巨大的分歧,使我们走到一起的,是我们有超过这些分歧的共同利益。”这与我国哪一项外交方针相近?( )A、 互不侵犯 B、互不干涉内政 C、互相尊重领土完整 D、求同存异20. 口号、标语往往有着强烈的政治色彩,被打上时代烙印。在中华人民共和国历史上,下列口号、标语,按时间先后顺序排列正确的是( )

19. 1972年2月21日,尼克松在访华欢迎宴会上致辞说:“今天我们有巨大的分歧,使我们走到一起的,是我们有超过这些分歧的共同利益。”这与我国哪一项外交方针相近?( )A、 互不侵犯 B、互不干涉内政 C、互相尊重领土完整 D、求同存异20. 口号、标语往往有着强烈的政治色彩,被打上时代烙印。在中华人民共和国历史上,下列口号、标语,按时间先后顺序排列正确的是( )①“中国人民站起来了”

②“以阶级斗争为纲”

③“多快好省”

④“交够国家的, 留足集体的,剩下都是自己的”

A、①②③④ B、②④①③ C、③①②④ D、①③②④21. “双方同意,各国不论社会制度如何,都应根据……和平共处的原则来处理国与国之间的关系……中国方面重申自己的立场:台湾问题是阻碍中美两国关系正常化的关键问题;中华人民共和国是中国的唯一合法政府……美国政府对这一立场不提出异议。”对材料理解不正确的是:( )A、体现了求同存异的精神 B、推动了中国在联合国合法席位的恢复 C、美国承认台湾是中国的一部分 D、台湾问题是影响中美关系的关键问题22. 它开办了一批新式学堂,派出了最早的官派留学生,翻译了一批西学书籍,并且引进了西方的生产技术,传播了西方的科学文化,给当时的中国带来了新的知识,使人们打开了眼界,培养了一批技术人才……它对于促进民主思想的传播,也起到开一代风气的拓荒作用。“它”是( )A、洋务运动 B、维新变法 C、辛亥革命 D、五四运动23. 1918年,孙中山曾感慨道:“夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。于是民愈不聊生矣!”。他所提到的“强盗之专制”是指( )A、清朝政府的集权统治 B、北洋政府的黑暗统治 C、帝国主义的蛮横侵略 D、土匪强盗的四处肆虐24. 《申报》的报道称:五四运动是一场阻止北洋政府在巴黎和会签署对德“和约”、要求惩办亲日卖国贼的全国性学生爱国运动,日本媒体在报道五四运动时,却将其定性为“排日”学生的一场暴动,中日媒体对五四运动的报道不同说明了( )A、新闻报道不能作为研究史料 B、年代久远使历史真相难还原 C、立场不同影响对历史的解释 D、原始记录比研究文献更可靠二、材料分析题

-

25.

阅读下列材料,回答问题。

材料一:辛亥革命后,中华民国临时政府颁布一系列保护、鼓励工商业发展的政策,提高了民族资产阶级的地位,推动了民族工业的进一步发展。第一次世界大战期间,由于帝国主义忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,客观上为中国民族工业的发展提供了一个有利的外部环境。民族工业出现了“短暂的春天”。

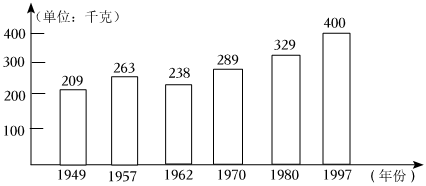

材料二:如图,1957—1966 年,中国共产党领导全国人民探索社会主义道路,尽管发生了严重失误,但仍取得了社会主义建设的重大成就。

——以上材料均摘编自中学历史课本

(1)、依据材料一,概括民族工业出现“短暂的春天”的主要原因。(2)、材料二中的“严重失误”主要指的是什么?为纠正“失误”,党中央在1960年提出了什么经济方针?由此,你获得了哪些认识?26. 农业、农村、农民问题始终是中国革命和建设的根本问题。阅读下列材料,回答问题。

材料一:为什么要进行这种改革呢?简单地说,就是因为中国原来的土地制度极不合理……没收地主阶级的土地,分配给无地少地的农民。这样,当作一个阶级来说,就在社会上废除了地主这一阶级,把封建剥削的土地所有制改变为农民的土地所有制。这种改革,诚然是中国历史上几千年来一次最大最彻底的改革。

一一刘少奇《关于土地改革问题的报告》( 1950年6月)材料二:改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务,现在在我国已经基本完成了。我国社会主义和资本主义谁战胜谁的问题,现在已经解决了。

——刘少奇《在中国共产党第八次全国人民代表大会上的政治报告》材料三:新中国成立后至20世纪末,我国粮食人均产量变化图:

材料四:联产承包制采取了统一经营与分散经营相结合的原则,使集体优越性和个人积极性同时得到发展。这一制度的进一步完善和发展,必将使农业社会主义合作化的具体道路更加符合我国的实际……促进农业从自给半自给经济向着较大规模的商品生产转化,从传统农业向着现代农业转化。

一一中共中央《当前农村经济政策的若干问题》( 1983年)(1)、 材料一中“原来的土地制度”指什么?根据材料并结合所学知识,分析土地改革是“中国历史上几千年来一次最大最彻底的改革”的原因。(2)、 材料二中“改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务”是通过什么事件来完成的?请结合所学知识,对这一事件进行客观评价。(3)、 根据所学知识,指出导致材料三中1957-1960年粮食人均产量变化趋势出现的政策因素。(4)、 根据材料四,分析中共中央推行家庭联产承包责任制的意图。(5)、 针对不同历史时期我国出台的不同土地政策,你从中得到什么启示?27. 英国对现代世界的先导作用是无可否定的,现代社会的许多特征都从英国开始,是英国率先敲开了通向现代世界的大门。请阅读以下材料,回答问题。材料一:光荣革命创造了一种适合英国历史和政治传统的新的社会进步方式,那就是:用和平变革的方式实现社会进步。这种模式,成为它给后世留下的最独特的遗产。从此以后,英国就是在议会制度的框架之内,进行和平和渐进的制度的改革,光荣革命之后,英国现出了一个相对宽松、相对自由的社会环境。

一 历史学教授钱乘旦

材料二:如果说,牛顿为工业革命创造了一把科学的钥匙,瓦特拿着这把钥匙开启了工业革命的大门 工业革命使英国成为世界上最强大的国家,它的强大的工业生产能力,在当时就使英国一个国家能够对抗整个世界。工业革命,还使英国走进了现代化的大门,使英国成为第一个现代化国家。这也就迫使整个追随着英国向现代化的方向前进。因此,我们从这个意义上,可以说是英国引领了当时世界的潮流,打开了现代世界的大门。

-- 《大国崛起·工业先声》

材料三:19世纪中叶英国社会状况 (部分) 一览表

成员

占全国人口

占国民收入

年代

穷人数量

工业、金融资

产阶级等

2%

36.5%

1885 年

85 万

1856年

87 万

普通群众

80%

40%

1863 年

109万

1866年

130 万

一 《大国崛起·工业先声》

材料四:19 世纪上半叶在英格兰是一个盗匪肆虐的黄金时代,是一个因无法抵制犯罪及暴力事件而威胁到现政权的时代,一个犯罪有暴力冲突四处蔓延并难以遏制的时代。……不难发现,在短短的37年中,犯罪数字竟增加了6倍多。在19世纪上半叶的曼彻斯特,社会下层的工匠、 农业工人及其家庭成员的平均寿命只有17岁。在工业城市格拉斯哥,1821 年因疾病而死亡的比例为 2.89%, 1938年上升为 3.8%, 1943 年达到4%.在兰开斯特郡, 1841 年死亡的102025 名工人中, 有83216 人活不到 20 岁, 他们的平均寿命只有 22.1 岁。 这些人大部分可以医治的疾病而死,只是由于贫困而无法得到治疗。 国民体质下降,在 19世纪已成为关系到全民族命运的大事。布尔战争爆发后,人们突然发现堂堂英国居然难以征集到足够的合格的士兵。

——钱乘旦主编《寰球透视:现代化的迷途》

(1)、根据材料一、二,从政治、经济两方面概括英国率先敲开通向现代世界大门的条件。(2)、 结合所学知识,说说你对材料二中“牛顿为工业革命创造了一把科学的钥匙,瓦特拿着这把钥匙开启了工业革命的大门”这句话的理解。(3)、根据材料三、四,概括工业革命后,英国出现了哪些社会问题?(4)、 建设和谐社会是实现中国梦的重要一步。综合上述材料,你认为我国可以从英国发展的历程中得出什么重要启示?28. 阅读下面材料,回答问题。材料一:各国突然开始了一场名副其实的赛跑,大家竞相奔向荒芜的地区。人们不仅需要它们,为了在那里出售自己的商品;人们需要它们,也是因为那里往往有许多在自己国内没有的东西。但是,这样的原材料从殖民地输送到欧洲越多,工厂生产的产品也就越多,也就越驱使人们热心地寻找愿意购买它们的大量产品的地方。但这时的关键在于,没有哪个国家是知足的。殖民地越多,它建造的工厂就越多;工厂越多,它生产的产品也就越多,它就又需要越来越多的殖民地。可是世界的土地是有限的,为了夺取新的殖民地或者哪怕是为了不让原有的殖民地被更强大的邻国夺取,人们就必须进行战争或者至少必须威胁要进行战争。

——贡布里希《写给大家的简明世界史》

材料二:在欧洲大陆,法国和德国历史上发生过多次战争,积怨甚深,成为宿敌。德国外交的首要目的是防范法国。为此,德国力图构筑以自己为核心的同盟体系。1879年,德国利用奥匈帝国与俄国的矛盾,和奥匈帝国签订同盟条约。此后,德国又利用意大利同法国争夺北非殖民地突尼斯的矛盾,拉拢意大利。1882年,德、意、奥终于缔结了针对法、俄的《三国同盟条约》。

材料三:与同盟国集团相比,协约国集团在物质资源和人力资源方面都占有优势。在美国参战前,英国的海上封锁,成功地遏制了德奥集团从美国取得各种急需物资。同盟国集团在军事战略上的失误,表现得十分明显。德国根据战前制订的“施里芬计划”,为了避免两线作战,打算速战速决,但这一战略由于过分低估对手的实力,最终失败了。比利时军队和法军的顽强抵抗,俄军短时间完成了动员并投入作战,英军也很快参战,出乎德军指挥部的预料,决定了德国速战的破产。德国被拖入了两线作战和持久战、阵地战的泥潭。

——摘编《20世纪的战争与和平》

材料四:下图是第一次世界大战期间妇女在炮弹工厂做工的场景。大战造成的人力短缺,大批成年男子应征入伍,导致大批妇女进入了生产部门,她们的活动范围扩大,社会作用随之增强。战后,一些欧美国家的妇女陆续取得了普选权。

——选自《20世纪的战争与和平》

(1)、根据材料一回答,资本主义国家争夺殖民的原因是什么?(2)、根据材料二,指出三国同盟是以哪一国为首形成的同盟集团?(3)、根据材料三,分析概括同盟国集团失败的原因。(写出两点)(4)、材料四说明了什么?

(1)、根据材料一回答,资本主义国家争夺殖民的原因是什么?(2)、根据材料二,指出三国同盟是以哪一国为首形成的同盟集团?(3)、根据材料三,分析概括同盟国集团失败的原因。(写出两点)(4)、材料四说明了什么?