2024年中考历史一轮复习备考精练卷(7.明清时期:统一多民族国家的巩固与发展)

试卷更新日期:2024-03-30 类型:一轮复习

一、选择题

-

1. 图片、文字材料反映的共同历史主题是( )

明朝科举对考试答卷的文体格式,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其后四个部分为主体,每个部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

锦衣卫印

军机处外景

八股文

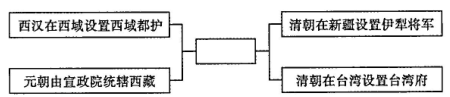

A、科举制度的发展 B、军事决策的优化 C、监察体系的完善 D、君主专制的强化2. 建构示意图是历史学习的重要方法之一。某中学历史兴趣小组制作了如下示意图,其中空白处应填入( ) A、统一多民族国家的巩固 B、君主专制建立与强化 C、兼容并包的社会新风貌 D、西北边疆的巩固措施3. 从元至清。统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。下面的示意图展示的是这一时期,中央政府对边疆地区加强管辖的历史脉络,其中“△”处应是( )

A、统一多民族国家的巩固 B、君主专制建立与强化 C、兼容并包的社会新风貌 D、西北边疆的巩固措施3. 从元至清。统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。下面的示意图展示的是这一时期,中央政府对边疆地区加强管辖的历史脉络,其中“△”处应是( ) A、西域都护 B、澎湖巡检司 C、驻藏大臣 D、伊犁将军4. 美国基辛格在《论中国》中这样写道:“外国商人入境中国受到严格限制。与中国的通商是季节性的,仅限于广州一地,且管制甚严。他们不得进入中国内地,种种规章制度专为限制他们的活动范围而定。”这反映了清政府( )A、固守传统,重商抑农 B、对外开放,积极交流 C、故步自封,闭关锁国 D、学习西方,变法通商5. 据记载,郑和第三次返航时“附古里(今印度地区)等十九国贡使来朝”;第五次出航“送摩骨都束(今非洲地区)等十五国贡使返国”。由此可见郑和远航⋯⋯( )A、目的是接送外国使臣 B、到达了西欧的国家 C、增加了明朝财政收入 D、密切了与海外联系6. 下列内容不属明朝“八股取士”规定的是( )A、科举考试只能在四书五经范围内命题 B、考生的答卷,不允许有个人见解 C、文体死板地分成八个部分 D、考生可以针对时弊,谈古论今7. 标志我国君主专制达到顶峰的是( )A、明成祖设内阁 B、明朝设厂卫制度 C、雍正设军机处 D、乾隆大兴文字狱8. 乾隆五十五年(1790年),徽戏班进京贺寿演出,演毕立足京城。在长期实践中,不断从秦腔、汉调、昆曲、京调等剧种汲取营养,经数十年演变,形成京剧。材料主要说明京剧( )A、呈现北京特色 B、在融合中创新 C、深受群众喜爱 D、源于现实生活9. 18世纪末,英国使团访华后感叹:“全国都安静地服从一个帝王,而他们的法律、风俗,乃至语言始终没有变化。他们既不想跟世上其他地方交往,也不企图去占领。”材料反映的情况的实质是( )A、英国使团对中国赞赏不已 B、盛世下的中国蕴藏着危机

A、西域都护 B、澎湖巡检司 C、驻藏大臣 D、伊犁将军4. 美国基辛格在《论中国》中这样写道:“外国商人入境中国受到严格限制。与中国的通商是季节性的,仅限于广州一地,且管制甚严。他们不得进入中国内地,种种规章制度专为限制他们的活动范围而定。”这反映了清政府( )A、固守传统,重商抑农 B、对外开放,积极交流 C、故步自封,闭关锁国 D、学习西方,变法通商5. 据记载,郑和第三次返航时“附古里(今印度地区)等十九国贡使来朝”;第五次出航“送摩骨都束(今非洲地区)等十五国贡使返国”。由此可见郑和远航⋯⋯( )A、目的是接送外国使臣 B、到达了西欧的国家 C、增加了明朝财政收入 D、密切了与海外联系6. 下列内容不属明朝“八股取士”规定的是( )A、科举考试只能在四书五经范围内命题 B、考生的答卷,不允许有个人见解 C、文体死板地分成八个部分 D、考生可以针对时弊,谈古论今7. 标志我国君主专制达到顶峰的是( )A、明成祖设内阁 B、明朝设厂卫制度 C、雍正设军机处 D、乾隆大兴文字狱8. 乾隆五十五年(1790年),徽戏班进京贺寿演出,演毕立足京城。在长期实践中,不断从秦腔、汉调、昆曲、京调等剧种汲取营养,经数十年演变,形成京剧。材料主要说明京剧( )A、呈现北京特色 B、在融合中创新 C、深受群众喜爱 D、源于现实生活9. 18世纪末,英国使团访华后感叹:“全国都安静地服从一个帝王,而他们的法律、风俗,乃至语言始终没有变化。他们既不想跟世上其他地方交往,也不企图去占领。”材料反映的情况的实质是( )A、英国使团对中国赞赏不已 B、盛世下的中国蕴藏着危机

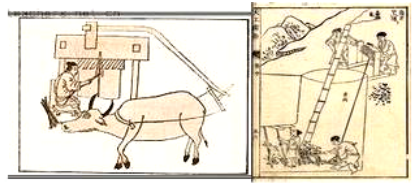

C、中国与世界各国友好往来 D、18世纪的中国领先于世界10. 明朝中后期的一些科技巨著附有大量插图,与文字珠联璧合,为后世提供了宝贵的实证性资料。如图反映了明朝工农业生产技术面貌,最有可能出自( ) A、《齐民要术》 B、《天工开物》 C、《农政全书》 D、《资治通鉴》11. 在对外关系中,明朝初期因力强盛,郑和下西洋努力发展对外友好、促进经济文化交流;明物中期以后不断遭受外来势力入侵,如倭寇骚扰东南沿海地区、葡萄牙攫取在澳门的居住权,这种变化从本质上反映了( )A、明朝对外政策的调整 B、明朝国家实力增强

A、《齐民要术》 B、《天工开物》 C、《农政全书》 D、《资治通鉴》11. 在对外关系中,明朝初期因力强盛,郑和下西洋努力发展对外友好、促进经济文化交流;明物中期以后不断遭受外来势力入侵,如倭寇骚扰东南沿海地区、葡萄牙攫取在澳门的居住权,这种变化从本质上反映了( )A、明朝对外政策的调整 B、明朝国家实力增强

C、明朝封建制度的衰落 D、明朝对外友好交往12. 下列与明朝的灭亡无关的是( )A、政治腐败、朝政混乱 B、土地兼并严重,大量农民流离失所

C、李自成起义、攻陷北京 D、吴三桂降清、引清军入关13. 清乾隆时期,我国为加强管理,在新疆地区设置( )A、西域都护 B、北庭都护 C、伊犁将军 D、新疆行省14. 朱棣通过“靖难之役”成为明朝第三个皇帝后,选定□□为都城,从1406年开始对其进行大规模的营建,1420年基本建成,次年迁都于此。“□□”应是( )A、南京 B、北京 C、洛阳 D、开封15. 学完清朝的历史以后,某班同学在微博上发表评论说:“清朝的读书人简直没法活了,一不留神,就因为写的文章触犯法律而被抓起来了!”他评论的是清朝哪项措施造成的后果( )A、焚书坑儒 B、文字狱 C、八股取士 D、文化专制16. 明末清初著名的思想家顾炎武说:“八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊……”“八股之害等于焚书”是说明二者都( )A、引发了文字狱 B、削弱了儒学地位 C、束缚了人们的思想 D、损害了国家统一17. 《陕西通志》载1628年陕西北部遭受旱灾,“民争采山间蓬草而食……至十月以后而蓬尽矣,则剥树皮而食……”这一社会现象直致导致了( )A、大规模的农民起义 B、崇祯皇帝自缢而亡 C、吴三桂引清军人关 D、努尔哈赤建立后金18. 明朝来华传教士利玛窦说:“由于皇帝不在那里,南京已逐渐衰微,像是一个没有精神的躯壳,而北京则由于有皇帝在而变得越来越有吸引力。”使北京带来此变化的皇帝是( )A、明太祖 B、嘉靖皇帝 C、明成祖 D、崇祯皇帝19. 明太祖曾说:“今我朝罢丞相……事皆朝廷总之,所以稳当。”可见其废除宰相的主要目的在于( )A、提高效率 B、强化皇权 C、控制军权 D、制约地方20. 马戛尔尼曾邀请清军将领福康安检阅英国使团卫队演习新式武器操练,福康安竟拒绝说:“看亦可,不看亦可。这火器操作,谅来没有什么稀奇!”福康安的话语反映出( )A、清统治者盲目自大,鄙薄科学技术 B、清朝科学技术先进,不屑学习西方 C、清朝实行文化专制,提倡重文轻武 D、清朝军队武器先进,远超英国水平二、材料分析题

-

21. 制度变革影响社会的不断发展。阅读材料,回答下列问题。

材料一:科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。——摘自薛明扬《中国传统文化概论》

材料二:

各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

——白钢主编《中国政治制度史》为了巩固统治,朱元璋在积极恢复发展社会经济的同时,在政治上采取一系列措施,从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。

顺治时期,颁布“禁海令”,严厉限制海上贸易;又强迫山东至广东沿海居民内迁数十里,不准商船、渔舟“片帆出海”。

——义务教育教科书《中国历史》七年级下册(1)、 结合所学知识,材料一中“科举制度”正式确立的标志是什么?与魏晋南北朝相比,隋朝选拔官吏的权力发生了怎样的变化?(2)、 材料二结构图反映的制度名称是什么?结合所学知识,“中书省”的职能是什么?(3)、 根据材料二,结合所学知识,朱元璋为了“强化皇权”废除了元朝的哪两项政治制度?顺治时期颁布“禁海令”等,表明清朝实行的对外政策是什么?清朝统治者实行这一政策的政治原因有哪些?