江苏省南京市2024年中考历史复习卷(九)

试卷更新日期:2024-03-13 类型:中考模拟

一、选择题

-

1. 51年前,欧洲经济共同体、欧洲煤钢联营和欧洲原子能联营3个组织的理事会及其执行机构合并,组成统一的欧洲共同体。欧共体成立的主要目的是( )A、挑战美苏两极格局 B、促进“欧洲复兴计划”的实施 C、对抗华约组织 D、重振西欧雄风,提高国际地位2. 一位美国当代史作家在看到巴黎和会的历史资料后说:“战胜国在瓜分战败国殖民地的同时,创造出殖民统治的新理论”。这里的“战败国”主要是指( )A、英国 B、法国 C、中国 D、德国3. 下图为某老师关于“第一次世界大战”的板书。图中①②处应该是( )

A、①德国进攻波兰;②斯大林格勒战役 B、①来克星顿枪声;②萨拉托加大捷 C、①萨拉热窝事件;②凡尔登战役 D、①攻占巴士底狱;②滑铁卢战役4. 马丁·路德·金说:“《解放黑人奴隶宣言》的到来犹如欢乐的黎明,结束了束缚黑人的漫漫长夜。”该宣言使黑人奴隶获得了( )A、选举权 B、受教育权 C、人身自由权 D、土地所有权5. 发展中国家组装一部售价260美元的iPhone,只能从中赚取4美元,其他的都由苹果公司赚去了.作为个案,它可以说明全球化时代( )A、应改善国际分工中的利益分配 B、发展中国家并未收益 C、应大力消除国家间的关税壁垒 D、高科技产业前景堪忧6. 中国的造纸术、指南针、火药等重大发明和印度的棉花、食糖等传入欧洲,促进了欧洲文明的发展。在此传播过程中担当了沟通东西方文化角色的是( )A、古埃及人 B、日耳曼人 C、阿拉伯人 D、印第安人7. 题表中的改革反映了雅典( )

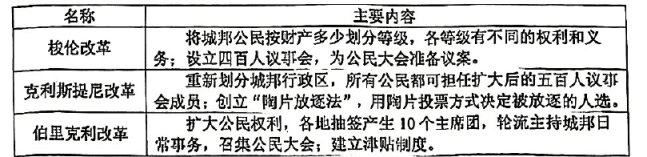

A、①德国进攻波兰;②斯大林格勒战役 B、①来克星顿枪声;②萨拉托加大捷 C、①萨拉热窝事件;②凡尔登战役 D、①攻占巴士底狱;②滑铁卢战役4. 马丁·路德·金说:“《解放黑人奴隶宣言》的到来犹如欢乐的黎明,结束了束缚黑人的漫漫长夜。”该宣言使黑人奴隶获得了( )A、选举权 B、受教育权 C、人身自由权 D、土地所有权5. 发展中国家组装一部售价260美元的iPhone,只能从中赚取4美元,其他的都由苹果公司赚去了.作为个案,它可以说明全球化时代( )A、应改善国际分工中的利益分配 B、发展中国家并未收益 C、应大力消除国家间的关税壁垒 D、高科技产业前景堪忧6. 中国的造纸术、指南针、火药等重大发明和印度的棉花、食糖等传入欧洲,促进了欧洲文明的发展。在此传播过程中担当了沟通东西方文化角色的是( )A、古埃及人 B、日耳曼人 C、阿拉伯人 D、印第安人7. 题表中的改革反映了雅典( ) A、建立了民主政体 B、重视农业生产 C、正处于奴隶社会 D、热衷对外扩张8. 英国史学家克林格尔霍夫在《中世纪早期汉普郡农村机构的发展》中描述道: “中世纪的英格兰至少有五分之四的人口生活在单一的庄园里,那里有大片的耕地、树林、果园、花园、鱼塘……此外,磨坊、面包店和铁匠铺也是一个庄园必不可少的部分。”这说明( )A、教会放松对庄园的控制 B、世袭国王的权力日渐衰微 C、西欧城市逐步得到复兴 D、庄园的经济基本自给自足9. 为顺应大城市的发展需求,古印度法律制定了“顺婚”和“逆婚”原则。 “顺婚”指高种姓男子娶低种姓女子, “逆婚”指低种姓男子娶高种姓女子。法律允许“顺婚”,但禁止“逆婚”。这表明古印度( )A、城市发展突破种姓制度 B、阶层流通完全固化 C、种姓制度受到法律保护 D、血缘关系决定等级10. 对如图反映的世界殖民地占全球陆地(除南极洲)面积的比例(%) 变化的解读, 不正确的是 ( )

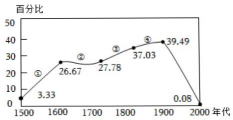

A、建立了民主政体 B、重视农业生产 C、正处于奴隶社会 D、热衷对外扩张8. 英国史学家克林格尔霍夫在《中世纪早期汉普郡农村机构的发展》中描述道: “中世纪的英格兰至少有五分之四的人口生活在单一的庄园里,那里有大片的耕地、树林、果园、花园、鱼塘……此外,磨坊、面包店和铁匠铺也是一个庄园必不可少的部分。”这说明( )A、教会放松对庄园的控制 B、世袭国王的权力日渐衰微 C、西欧城市逐步得到复兴 D、庄园的经济基本自给自足9. 为顺应大城市的发展需求,古印度法律制定了“顺婚”和“逆婚”原则。 “顺婚”指高种姓男子娶低种姓女子, “逆婚”指低种姓男子娶高种姓女子。法律允许“顺婚”,但禁止“逆婚”。这表明古印度( )A、城市发展突破种姓制度 B、阶层流通完全固化 C、种姓制度受到法律保护 D、血缘关系决定等级10. 对如图反映的世界殖民地占全球陆地(除南极洲)面积的比例(%) 变化的解读, 不正确的是 ( ) A、第①段进行殖民扩张的主要是西班牙、 葡萄牙 B、第②段加紧殖民扩张的主要是荷兰、英国、美国等国 C、第③段成为最大的殖民帝国是英国 D、第④段说明两次工业革命把殖民扩张推向顶峰11. 有学者认为,太平天国起义的时候,正是资本主义列强侵入中国的时候,列强和封建势 力结合在一起,就变成了凶恶的敌人,单纯的农民战争遇到这样的敌人,就不能不失败。该观点旨在表明太平天国( )A、把反侵略作为革命的侧重点 B、改变了中国社会性质 C、肩负反帝反封建的双重使命 D、缺乏正确理论的指导12. 如图是1933年和1938年中国共产党党员主要成分比例的情况,出现这一变化的原因是( )

A、第①段进行殖民扩张的主要是西班牙、 葡萄牙 B、第②段加紧殖民扩张的主要是荷兰、英国、美国等国 C、第③段成为最大的殖民帝国是英国 D、第④段说明两次工业革命把殖民扩张推向顶峰11. 有学者认为,太平天国起义的时候,正是资本主义列强侵入中国的时候,列强和封建势 力结合在一起,就变成了凶恶的敌人,单纯的农民战争遇到这样的敌人,就不能不失败。该观点旨在表明太平天国( )A、把反侵略作为革命的侧重点 B、改变了中国社会性质 C、肩负反帝反封建的双重使命 D、缺乏正确理论的指导12. 如图是1933年和1938年中国共产党党员主要成分比例的情况,出现这一变化的原因是( ) A、毛泽东与朱德井冈山会师 B、革命重心发生了转移 C、抗日民族统一战线建立 D、解放战争开始13. 地图、图片和历史文献都是历史的见证。下列图文资料共同见证的历史是( )

A、毛泽东与朱德井冈山会师 B、革命重心发生了转移 C、抗日民族统一战线建立 D、解放战争开始13. 地图、图片和历史文献都是历史的见证。下列图文资料共同见证的历史是( ) A、推翻帝制,走向共和. B、国共合作,打倒军阀 C、国共内战,星火燎原 D、国共合作,抗日烽火14. 20世纪初,那些以黄帝作为祖先的革命者,往往以“黄”字命名,如黄轸改名为黄兴,陈天华取笔名为思黄,章士钊取笔名为“黄帝子孙之一个人”等等。这反映了革命者( )A、政治地位提高 B、民族意识觉醒 C、生活条件改善 D、文化素养提升15. 毛泽东在《关于重庆谈判》中提到,国民党蒋介石“连发三封电报邀请我们,我们去了,可是他们毫无准备,一切提案都要由我们提出”。这说明,毛泽东亲赴重庆谈判( )A、标志着解放战争的开始 B、加速了三大战役的进程 C、调动了农民革命积极性 D、有利于揭露国民党阴谋16. 如图是1971年10月第26届联合国大会的新闻照片。中国外交部副部长乔冠华潇洒而豪放的大笑被西方媒体描述为:“震碎了议会大厦的玻璃!”乔副部长开心大笑是因为( )

A、推翻帝制,走向共和. B、国共合作,打倒军阀 C、国共内战,星火燎原 D、国共合作,抗日烽火14. 20世纪初,那些以黄帝作为祖先的革命者,往往以“黄”字命名,如黄轸改名为黄兴,陈天华取笔名为思黄,章士钊取笔名为“黄帝子孙之一个人”等等。这反映了革命者( )A、政治地位提高 B、民族意识觉醒 C、生活条件改善 D、文化素养提升15. 毛泽东在《关于重庆谈判》中提到,国民党蒋介石“连发三封电报邀请我们,我们去了,可是他们毫无准备,一切提案都要由我们提出”。这说明,毛泽东亲赴重庆谈判( )A、标志着解放战争的开始 B、加速了三大战役的进程 C、调动了农民革命积极性 D、有利于揭露国民党阴谋16. 如图是1971年10月第26届联合国大会的新闻照片。中国外交部副部长乔冠华潇洒而豪放的大笑被西方媒体描述为:“震碎了议会大厦的玻璃!”乔副部长开心大笑是因为( ) A、中日恢复邦交正常化 B、中美正式建立外交关系 C、中国恢复在联合国的合法权利 D、中国成功加入世界贸易组织17. “就在21世纪的钟声即将敲响之前,从神州大地上消除了最后一块帝国主义侵略造成的殖民地的残痕,完整而彻底地完成了民族独立的历史使命。”能印证这一结论的是( )A、发表《告台湾同胞书》 B、香港回归 C、确立“九二共识” D、澳门回归18. 俄乌战争以来,我国始终坚持劝和促谈的立场。这是基于我国( )

A、中日恢复邦交正常化 B、中美正式建立外交关系 C、中国恢复在联合国的合法权利 D、中国成功加入世界贸易组织17. “就在21世纪的钟声即将敲响之前,从神州大地上消除了最后一块帝国主义侵略造成的殖民地的残痕,完整而彻底地完成了民族独立的历史使命。”能印证这一结论的是( )A、发表《告台湾同胞书》 B、香港回归 C、确立“九二共识” D、澳门回归18. 俄乌战争以来,我国始终坚持劝和促谈的立场。这是基于我国( ) A、对国际局势的完全把握 B、维护自身领土主权的需要 C、在国际事务中的主导地位 D、奉行独立自主的和平外交政策19. 2020年,是上海浦东开发开放30周年。如今的浦东,地区生产总值是1990年的211倍;城乡居民人均可支配收入达71647元。浦东这30年的变化说明( )A、社会主义市场经济体制已经建立 B、浦东成为我国对外开放的“窗口” C、我国对外进出口贸易不断增长 D、我国改革开放成效显著20. 如图所示为东汉初期人口数量变化示意图,据此推测合理的是( )

A、对国际局势的完全把握 B、维护自身领土主权的需要 C、在国际事务中的主导地位 D、奉行独立自主的和平外交政策19. 2020年,是上海浦东开发开放30周年。如今的浦东,地区生产总值是1990年的211倍;城乡居民人均可支配收入达71647元。浦东这30年的变化说明( )A、社会主义市场经济体制已经建立 B、浦东成为我国对外开放的“窗口” C、我国对外进出口贸易不断增长 D、我国改革开放成效显著20. 如图所示为东汉初期人口数量变化示意图,据此推测合理的是( ) A、东汉初年注重发展农业生产 B、东汉初期北方人口大量南迁 C、东汉初期经济发展达到鼎盛 D、东汉初期社会局面较为安定21. 传说中燧人氏发明钻木取火,教人熟食,结束了远古人类茹毛饮血的历史,使人类与禽兽的生活习性区别开来,开创了华夏文明,被后世奉为“火祖”。下列已掌握人工取火技术的是( )A、山顶洞人 B、北京人 C、元谋人 D、蓝田人22. 距今约5000年的山东省大汶口文化遗址部分墓葬中出土了象牙梳、象牙雕筒等百余件随葬物品,部分墓葬却一无所有; 同时期的浙江省良渚文化遗址权贵墓葬中,出土了玉琮、玉钺、漆器、象牙器等,这和其他普通墓葬对比鲜明。这说明,当时( )A、中华文明辉煌 B、原始农业形成 C、禅让制度盛行 D、社会分化出现23. 如下图所反映的历史现象最突出的朝代是( )

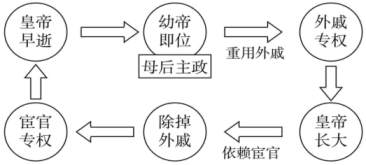

A、东汉初年注重发展农业生产 B、东汉初期北方人口大量南迁 C、东汉初期经济发展达到鼎盛 D、东汉初期社会局面较为安定21. 传说中燧人氏发明钻木取火,教人熟食,结束了远古人类茹毛饮血的历史,使人类与禽兽的生活习性区别开来,开创了华夏文明,被后世奉为“火祖”。下列已掌握人工取火技术的是( )A、山顶洞人 B、北京人 C、元谋人 D、蓝田人22. 距今约5000年的山东省大汶口文化遗址部分墓葬中出土了象牙梳、象牙雕筒等百余件随葬物品,部分墓葬却一无所有; 同时期的浙江省良渚文化遗址权贵墓葬中,出土了玉琮、玉钺、漆器、象牙器等,这和其他普通墓葬对比鲜明。这说明,当时( )A、中华文明辉煌 B、原始农业形成 C、禅让制度盛行 D、社会分化出现23. 如下图所反映的历史现象最突出的朝代是( ) A、秦朝 B、西汉 C、东汉 D、北魏24. 飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一。以下飞天形象的变化反映出( )

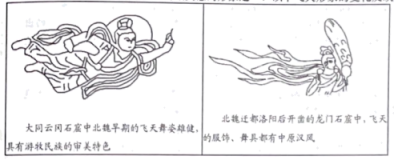

A、秦朝 B、西汉 C、东汉 D、北魏24. 飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一。以下飞天形象的变化反映出( ) A、书法艺术成熟 B、南北政权对峙 C、江南经济开发 D、北方民族交融25. 西汉的太学以《诗》《书》等儒家经典作为教材,太学生按学业水平授予官职,进入各级政权机构。这些做法( )A、

A、书法艺术成熟 B、南北政权对峙 C、江南经济开发 D、北方民族交融25. 西汉的太学以《诗》《书》等儒家经典作为教材,太学生按学业水平授予官职,进入各级政权机构。这些做法( )A、 大一统局面奠定了经济基础

B、有利于儒家学说居于主导地位

C、彻底解决了王国对中央的威胁

D、导致外戚宦官交替专权的局面

大一统局面奠定了经济基础

B、有利于儒家学说居于主导地位

C、彻底解决了王国对中央的威胁

D、导致外戚宦官交替专权的局面

二、材料分析题

-

26. 中国古代农业的发展往往要依赖多方面因素的推动。阅读下列材料,回答问题。

材料一:七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。

……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——摘编自中国社会科学院历史研究所编著《简明中国历史读本》

材料二:汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!

——摘自班固《汉书》

材料三:据统计,东晋南北朝时期南渡人口不下百万。当时北方人口700余万,大体上每七、八人中就有一人南迁。南方人口约540万人,南朝境内的人口中有近六分之一为北方南下流民。

——摘编自詹子庆主编《中国古代史》

(1)、 根据材料一,指出当时农业“有了很大发展”的表现。(2)、从材料二可以看出,西汉初年统治者采取了怎样的政策?这一政策实施后出现了我国封建社会历史上的哪一治世局面?(3)、材料三反映了哪一历史现象?出现这一现象的原因是什么?该现象对我国古代的经济格局产生了怎样的影响?(4)、综合以上材料并结合所学知识,说说影响农业发展的因素有哪些?27. 阅读材料,回答问题材料一 香港的水坑口街,原名叫“波些臣街”(PossionPoint)又名“占领街”。……这标志着中国半殖民地半封建社会的开始,那美丽的香港海湾被冠以维多利亚女王的名字,以纪念英国对一个古老文明的胜利。

——中国民主法制出版社《复兴之路上》

材料二 在日本东京的上野公园曾经有一处令任何一个有血性的中国人都要掩面而去的地方。这个地方高悬着1895年2月被日本俘获的北洋水师靖运舰的铁锚。它同镇远舰的铁锚、土炮弹头等一起陈列于此,并立有海战碑志,向世人炫耀。

材料三 “大清国国家充定各使馆境界以为专与住用之处,并独由使馆管理。中国人民概不准在界内居住。按照西历……文内后附之条,中国国家应允诸国分应自主,常留兵队分保使馆。”

(1)、 材料一中“对一个古老文明的胜利”指的是哪次战争?引发该战争的导火线是什么事件?战后签订的《南京条约》开放了5个通商口岸,其中位于最南端的是哪个城市?(2)、材料二中,靖远舰是在哪次战争中被俘获?中国战败的根本原因是什么?战后签订了什么条约?(3)、材料三反映的条约签订的时间是哪一年?该条约签订后,对中国社会性质造成了什么影响?结合所学分析,材料三是指哪个地方?(4)、“读史使人明智”,通过学习中国近代屈辱的历史,你获得了什么启示?28. 工人运动、社会主义运动伴随着社会的发展而不断发展。阅读材料,回答问题。材料一 资本的残酷剥削……使资产阶级和无产阶级的阶级矛盾……空前激化,工人运动、社会主义运动……蓬勃发展。19世纪中叶马克思主义的诞生为国际共产主义运动指明了方向。

——摘编自《义务教育历史课程标准(2022年版)》

材料二 工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级,争得民主。无产阶级将利用自己的政治统治,一步步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能快地增加生产力的总量。

——摘编自《共产党宣言》

材料三 1864年……成立了国际工人协会,即“第一国际”。在它的影响下,爆发了1871年的巴黎公社革命,进行了建立无产阶级专政的伟大尝试。 以上一切表明,在这一时期,科学社会主义与工人运动的结合在广度和深度上都有新的突破,提高到新的水平。

——摘编自伍德昌《科学社会主义的理论与实践概论》

材料四

(1)、根据材料一,指出工人运动、社会主义运动蓬勃发展的原因,为国际共产主义运动指明方向的是哪一理论?(2)、根据材料二概括,《共产党宣言》指导无产阶级如何进行工人革命?(3)、根据材料三概括马克思主义理论指导下的实践活动,“这一时期”的理论与实践有了怎样的突破?(4)、请分别写出与材料四中两幅图片相关的重大历史事件。并选取其中一个历史事件,结合所学知识简要阐述该历史事件的成就。

(1)、根据材料一,指出工人运动、社会主义运动蓬勃发展的原因,为国际共产主义运动指明方向的是哪一理论?(2)、根据材料二概括,《共产党宣言》指导无产阶级如何进行工人革命?(3)、根据材料三概括马克思主义理论指导下的实践活动,“这一时期”的理论与实践有了怎样的突破?(4)、请分别写出与材料四中两幅图片相关的重大历史事件。并选取其中一个历史事件,结合所学知识简要阐述该历史事件的成就。