2024年高考生物学二轮复习14:种群与群落

试卷更新日期:2024-03-09 类型:二轮复习

一、选择题

-

1. 下列关于种群和群落的叙述,正确的是( )A、种群是生物进化的基本单位,种群内出现个体变异是普遍现象 B、退耕还林、退塘还湖、布设人工鱼礁之后都会发生群落的初生演替 C、习性相似物种的生活区域重叠得越多,对资源的利用越充分 D、两只雄孔雀为吸引异性争相开屏,说明行为信息能够影响种间关系2. 在鱼池中投放了一批某种鱼苗,一段时间内该鱼的种群数量、个体重量和种群总重量随时间的变化趋势如图所示。若在此期间鱼没有进行繁殖,则图中表示种群数量、个体重量、种群总重量的曲线分别是()

A、甲、丙、乙 B、乙、甲、丙 C、丙、甲、乙 D、丙、乙、甲3. 群落是一个不断发展变化的动态系统。下列关于发生在裸岩和弃耕农田上的群落演替的说法,错误的是( )A、人为因素或自然因素的干扰可以改变植物群落演替的方向 B、发生在裸岩和弃耕农田上的演替分别为初生演替和次生演替 C、发生在裸岩和弃耕农田上的演替都要经历苔藓阶段、草本阶段 D、在演替过程中,群落通常是向结构复杂、稳定性强的方向发展4. 在我国江南的一片水稻田中生活着某种有害昆虫。为了解虫情,先后两次(间隔3天)对该种群展开了调查,前后两次调查得到的数据统计结果如图所示。

A、甲、丙、乙 B、乙、甲、丙 C、丙、甲、乙 D、丙、乙、甲3. 群落是一个不断发展变化的动态系统。下列关于发生在裸岩和弃耕农田上的群落演替的说法,错误的是( )A、人为因素或自然因素的干扰可以改变植物群落演替的方向 B、发生在裸岩和弃耕农田上的演替分别为初生演替和次生演替 C、发生在裸岩和弃耕农田上的演替都要经历苔藓阶段、草本阶段 D、在演替过程中,群落通常是向结构复杂、稳定性强的方向发展4. 在我国江南的一片水稻田中生活着某种有害昆虫。为了解虫情,先后两次(间隔3天)对该种群展开了调查,前后两次调查得到的数据统计结果如图所示。

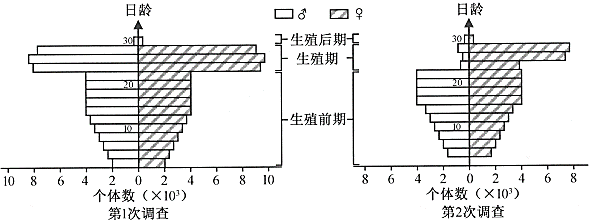

在两次调查间隔期内,该昆虫种群最可能遭遇到的事件为( )

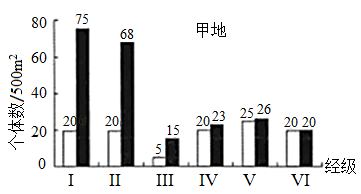

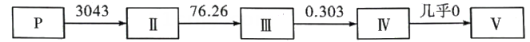

A、受寒潮侵袭 B、遭杀虫剂消杀 C、被天敌捕杀 D、被性外激素诱杀5. 乔木种群的径级结构(代表年龄组成)可以反映种群与环境之间的相互关系,预测种群未来发展趋势。研究人员调查了甲、乙两地不同坡向某种乔木的径级结构,结果见如图。下列叙述错误的是( )

注:I和II为幼年期,III和IV为成年期,V和VI为老年期

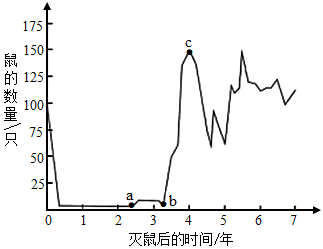

A、甲地III径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境 B、乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度低 C、甲、乙两地阳坡的种群年龄结构分别为稳定型和衰退型 D、甲、乙两地阴坡的种群增长曲线均为S型6. 某居民区组织了一次灭鼠活动,基本消灭了该居民区的褐家鼠,图为灭鼠后7年内该居民区褐家鼠的数量变化曲线。下列叙述错误的是( ) A、褐家鼠的种群数量可用标志重捕法获得 B、a点后数量少量增加的原因可能是迁入率大于迁出率 C、b点年龄结构可能是增长型 D、c点鼠的数量为该居民区褐家鼠种群的环境容纳量7. 高原浅水湖泊一般分为草型(沉水植物为主)和藻型(浮游藻类为主)。某高原浅水淡水湖泊因水位提高、鱼类大量繁殖,使草型向藻型转变,会引起水华发生。下列叙述错误的是( )A、鱼类呼吸作用产生的CO2不参与生态系统的碳循环 B、该湖泊各水层中的不同植物形成了群落的垂直结构 C、该湖泊由草型转变为藻型的过程属于次生演替 D、水华的发生会严重影响沉水植物的生长与发育8. 东北虎是东北地区的旗舰物种和森林生态系统的顶级食肉动物,对维护生物多样性和生态平衡具有重要意义。下图是某地野生东北虎种群的数量变化曲线。下列叙述错误的是( )

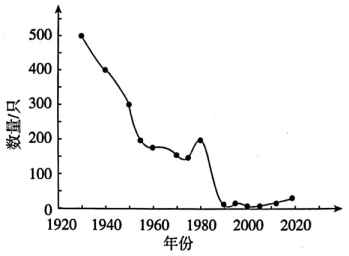

A、褐家鼠的种群数量可用标志重捕法获得 B、a点后数量少量增加的原因可能是迁入率大于迁出率 C、b点年龄结构可能是增长型 D、c点鼠的数量为该居民区褐家鼠种群的环境容纳量7. 高原浅水湖泊一般分为草型(沉水植物为主)和藻型(浮游藻类为主)。某高原浅水淡水湖泊因水位提高、鱼类大量繁殖,使草型向藻型转变,会引起水华发生。下列叙述错误的是( )A、鱼类呼吸作用产生的CO2不参与生态系统的碳循环 B、该湖泊各水层中的不同植物形成了群落的垂直结构 C、该湖泊由草型转变为藻型的过程属于次生演替 D、水华的发生会严重影响沉水植物的生长与发育8. 东北虎是东北地区的旗舰物种和森林生态系统的顶级食肉动物,对维护生物多样性和生态平衡具有重要意义。下图是某地野生东北虎种群的数量变化曲线。下列叙述错误的是( ) A、调查野生东北虎的种群密度不适合用标记重捕法和样方法 B、1920—1970年,野生东北虎种群数量下降可能与人类的狩猎、食物和栖息地的减少有关 C、直接决定东北虎种群密度的因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率 D、现阶段对野生东北虎最有效的保护是将其迁入动物园进行易地保护9. 为了研究城市人工光照对节肢动物群落的影响,在城市森林边缘进行了实验,每天在黄昏前特定时间段用装置捕捉节肢动物,实验结果如下表。捕获量反映节肢动物的活跃程度。

A、调查野生东北虎的种群密度不适合用标记重捕法和样方法 B、1920—1970年,野生东北虎种群数量下降可能与人类的狩猎、食物和栖息地的减少有关 C、直接决定东北虎种群密度的因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率 D、现阶段对野生东北虎最有效的保护是将其迁入动物园进行易地保护9. 为了研究城市人工光照对节肢动物群落的影响,在城市森林边缘进行了实验,每天在黄昏前特定时间段用装置捕捉节肢动物,实验结果如下表。捕获量反映节肢动物的活跃程度。类别

平均捕获量/头

无人工光照

(第1~5天)

人工光照

(第6~10天)

无人工光照

(第10~15天)

植食节肢动物

3.5

1.2

2.8

肉食节肢动物

5.0

11.7

3.1

腐食节肢动物

0.8

3.2

0.5

说明:人工光照为每日黄昏后和次日太阳升起前人为增加光照时间。

下列叙述正确的是( )

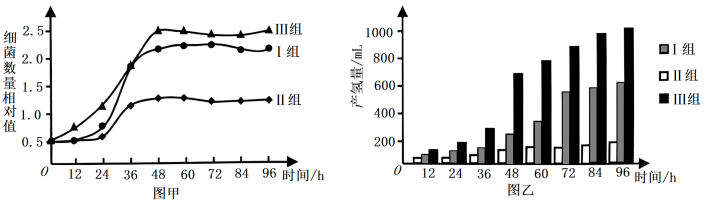

A、捕捉节肢动物时运用了标志重捕法 B、人工光照会增加各类节肢动物的活跃度 C、人工光照对节肢动物活跃度的影响是可逆的 D、人工光照作为行为信息对节肢动物产生影响10. 阅读下列材料,回答第下面小题。氢能是化石能源的重要替代能源。利用光合细菌分解有机废水制氢是制氢技术的重要研究方向。分别以乙酸(|组)、乳酸(Ⅱ组)和丁酸(Ⅲ组)作为碳源对某种光合细菌的生长和产氢量进行研究,实验结果如图。

(1)、由实验结果可知,不同碳源条件和培养时段中,光合细菌种群增长速率最大和产氢速率最大的分别是( )A、Ⅰ 组的 24-36h、Ⅲ组的 36-48h B、Ⅱ组的 24-36h、Ⅲ组的 84-96h C、Ⅲ组的 24-36h、Ⅲ组的 36-48h D、Ⅲ组的 36-48h、Ⅲ组的 84-96h(2)、光合细菌利用有机废水制氢是一种环境友好型能源生产方法。下列叙述错误的是( )A、利用有机废水制氢是废物资源化处理的一种措施 B、光合细菌在三种碳源环境中都呈逻辑斯谛增长 C、碳源是影响光合细菌数量动态变化的外源性因素 D、限制光合细菌种群增长的主要因素是培养液体积11. 无人机搭载摄像仪和不同传感器能用于生态学中物种识别、野生动植物种群个体数量和分布、群落调查等方面研究。以下叙述错误的是( )A、该技术可用于某自然保护区内物种丰富度的调查 B、该技术可以解决人力不能到达、对野生动植物生活干扰等问题 C、调查研究结果可用于评价自然保护区保护效果 D、调查研究结果可用于某种大型乔木未来种群数量变化预测及性别比例的确定12. 河北塞罕坝林场的建设者们在“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的荒漠沙地上艰苦奋斗、甘于奉献,创造了荒漠变林海的人间奇迹,是推动生态文明建设的一个生动范例,下列有关叙述错误的是( )A、在一定条件下,群落可按照不同于自然演替的方向和速度进行演替 B、荒漠生态系统的组成成分是生产者、消费者和分解者 C、最初阶段,随着森林覆盖率上升塞罕坝林场固定的太阳能逐渐增加 D、森林对水土的保持作用体现了生物多样性的间接价值

(1)、由实验结果可知,不同碳源条件和培养时段中,光合细菌种群增长速率最大和产氢速率最大的分别是( )A、Ⅰ 组的 24-36h、Ⅲ组的 36-48h B、Ⅱ组的 24-36h、Ⅲ组的 84-96h C、Ⅲ组的 24-36h、Ⅲ组的 36-48h D、Ⅲ组的 36-48h、Ⅲ组的 84-96h(2)、光合细菌利用有机废水制氢是一种环境友好型能源生产方法。下列叙述错误的是( )A、利用有机废水制氢是废物资源化处理的一种措施 B、光合细菌在三种碳源环境中都呈逻辑斯谛增长 C、碳源是影响光合细菌数量动态变化的外源性因素 D、限制光合细菌种群增长的主要因素是培养液体积11. 无人机搭载摄像仪和不同传感器能用于生态学中物种识别、野生动植物种群个体数量和分布、群落调查等方面研究。以下叙述错误的是( )A、该技术可用于某自然保护区内物种丰富度的调查 B、该技术可以解决人力不能到达、对野生动植物生活干扰等问题 C、调查研究结果可用于评价自然保护区保护效果 D、调查研究结果可用于某种大型乔木未来种群数量变化预测及性别比例的确定12. 河北塞罕坝林场的建设者们在“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的荒漠沙地上艰苦奋斗、甘于奉献,创造了荒漠变林海的人间奇迹,是推动生态文明建设的一个生动范例,下列有关叙述错误的是( )A、在一定条件下,群落可按照不同于自然演替的方向和速度进行演替 B、荒漠生态系统的组成成分是生产者、消费者和分解者 C、最初阶段,随着森林覆盖率上升塞罕坝林场固定的太阳能逐渐增加 D、森林对水土的保持作用体现了生物多样性的间接价值二、多项选择题

-

13. 物种多样性受多种因素的影响,可用“物种多样性指数=1-随机取样的两个个体属于同一物种的概率(数值越大物种多样性越高)”来计算。下列叙述错误的是( )A、不同物种的种群大小一定不会对物种多样性指数产生影响 B、若两个群落的物种数相同,那么两者的物种多样性一定相同 C、森林生态系统物种多样性的高低与森林虫害的扩散有关系 D、物种多样性随纬度的增高而增高,随海拔的增高而降低14. 如图为某城市湖泊生态系统中主要食物链的部分能量流动的过程图(图中Р是浮游植物,I~V是消费者,数字单位是t/km2·a)。下列叙述正确的是( )

A、当P中某种群的出生率下降、死亡率升高时,其种群密度可能在减小 B、Ⅳ同化的能量极少,原因是其通过呼吸作用消耗的能量太多 C、V中不同物种在湖泊中不同的水层分布与食物的分布有关 D、图中后一个营养级的存在有利于增加前一个营养级的物种多样性15. 人们发现,世界上最毒的蘑菇隐藏于鹅膏属、盔孢伞属和环柄菇属中,他们之间的亲缘关系较远,但都能合成合成同一类毒素鹅膏毒肽。中科院的研究团队发现,这几种毒蘑菇的祖先早年曾有共处于同一生境的经历,他们通过基因水平转移的方法,将剧毒蘑菇合成毒素的基因“山寨”了一份,加到自己的基因中。“山寨”过来的基因是从环柄菇到盔孢伞再到鹅膏分步骤实现的。鹅膏最后才获得这一毒素合成“秘方”,但却进化出了合成新毒素的能力,因此其毒性超过了盔孢伞和环柄菇,变身毒王。它可以驱走对其有伤害的昆虫或其他动物,让后代孢子有机会成熟并得以传播和繁衍。下列说法错误的是( )A、这种基因转移属于不可遗传变异 B、毒素属于化学信息,可以调节生物的种间关系 C、几种毒蘑菇和昆虫等动物协同进化,形成了生物多样性 D、毒蘑菇的祖先通过长期地理隔离,进而形成了生殖隔离,形成了多个物种16. 许多农业谚语涉及生物学原理在农业生产实践中的应用。下列有关谚语原理解释正确的是( )A、“肥料不下,稻子不大”:作物生长所需的有机物主要来源于肥料 B、“犁地深一寸,等于上层粪”:犁地松土有利于根部细胞对矿质元素的吸收 C、“稀三箩,密三箩,不稀不密收九箩”:合理密植可提高单位面积农作物净光合速率 D、“农家两大宝,猪粪、红花草(豆科植物)”:豆科植物根系上的根瘤菌起到固氮肥田的效果17. 竹子中纤维素含量很高。大熊猫每天要吃大量竹子,但一般只利用其中一小部分纤维素。研究表明,大熊猫的基因组缺少编码纤维素酶的基因,但是肠道中有多种纤维素分解菌。下列说法正确的是( )A、竹子利用光合作用使大气中的CO2进入生物群落 B、大熊猫与它肠道纤维素分解菌之间是互利共生关系 C、纤维素分解菌促进了生态系统中的物质循环 D、竹子可以给大熊猫提供物理信息、化学信息和行为信息18. 月季长管蚜是月季的主要害虫,生产实践中常用白僵菌对月季长管蚜进行生物防治。生物防治时月季长管蚜的感染死亡率需达到90%以上。科研人员为了确定白僵菌孢子悬浮液合适的浓度,进行了相关研究,结果如下图。相关叙述错误的是( )

A、当P中某种群的出生率下降、死亡率升高时,其种群密度可能在减小 B、Ⅳ同化的能量极少,原因是其通过呼吸作用消耗的能量太多 C、V中不同物种在湖泊中不同的水层分布与食物的分布有关 D、图中后一个营养级的存在有利于增加前一个营养级的物种多样性15. 人们发现,世界上最毒的蘑菇隐藏于鹅膏属、盔孢伞属和环柄菇属中,他们之间的亲缘关系较远,但都能合成合成同一类毒素鹅膏毒肽。中科院的研究团队发现,这几种毒蘑菇的祖先早年曾有共处于同一生境的经历,他们通过基因水平转移的方法,将剧毒蘑菇合成毒素的基因“山寨”了一份,加到自己的基因中。“山寨”过来的基因是从环柄菇到盔孢伞再到鹅膏分步骤实现的。鹅膏最后才获得这一毒素合成“秘方”,但却进化出了合成新毒素的能力,因此其毒性超过了盔孢伞和环柄菇,变身毒王。它可以驱走对其有伤害的昆虫或其他动物,让后代孢子有机会成熟并得以传播和繁衍。下列说法错误的是( )A、这种基因转移属于不可遗传变异 B、毒素属于化学信息,可以调节生物的种间关系 C、几种毒蘑菇和昆虫等动物协同进化,形成了生物多样性 D、毒蘑菇的祖先通过长期地理隔离,进而形成了生殖隔离,形成了多个物种16. 许多农业谚语涉及生物学原理在农业生产实践中的应用。下列有关谚语原理解释正确的是( )A、“肥料不下,稻子不大”:作物生长所需的有机物主要来源于肥料 B、“犁地深一寸,等于上层粪”:犁地松土有利于根部细胞对矿质元素的吸收 C、“稀三箩,密三箩,不稀不密收九箩”:合理密植可提高单位面积农作物净光合速率 D、“农家两大宝,猪粪、红花草(豆科植物)”:豆科植物根系上的根瘤菌起到固氮肥田的效果17. 竹子中纤维素含量很高。大熊猫每天要吃大量竹子,但一般只利用其中一小部分纤维素。研究表明,大熊猫的基因组缺少编码纤维素酶的基因,但是肠道中有多种纤维素分解菌。下列说法正确的是( )A、竹子利用光合作用使大气中的CO2进入生物群落 B、大熊猫与它肠道纤维素分解菌之间是互利共生关系 C、纤维素分解菌促进了生态系统中的物质循环 D、竹子可以给大熊猫提供物理信息、化学信息和行为信息18. 月季长管蚜是月季的主要害虫,生产实践中常用白僵菌对月季长管蚜进行生物防治。生物防治时月季长管蚜的感染死亡率需达到90%以上。科研人员为了确定白僵菌孢子悬浮液合适的浓度,进行了相关研究,结果如下图。相关叙述错误的是( ) A、月季、月季长管蚜、白僵菌共同构成群落 B、可以用标记重捕法调查月季长管蚜的种群密度 C、月季长管蚜同化的能量至少有20%流向白僵菌 D、使用108spores·mL﹣1的孢子悬浮液4天后能达到防治效果

A、月季、月季长管蚜、白僵菌共同构成群落 B、可以用标记重捕法调查月季长管蚜的种群密度 C、月季长管蚜同化的能量至少有20%流向白僵菌 D、使用108spores·mL﹣1的孢子悬浮液4天后能达到防治效果三、非选择题

-

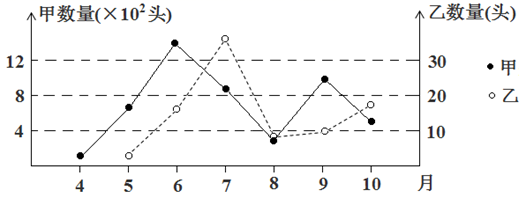

19. 在丝瓜的生态系统中,丝瓜与两种昆虫构成一条食物链。下图为某年度调查中甲、乙两种昆虫种群数量变化的结果。据图回答下列问题。

(1)、在该生态系统中,除了丝瓜和昆虫所代表的两种成分外,还含有另外两种成分,它们分别是。(2)、据图可知,在丝瓜与两种昆虫构成的一条食物链中,昆虫 处于第二营养级,其流向分解者的能量主要通过两种途径,分别是。(3)、为了防治某种植食性害虫丙,农业技术人员使用性引诱剂Y诱杀丙的雄性个体,从而破坏丙种群的 , 导致降低,从而减轻丙的危害。从能量流动的角度析,防治害虫的目的是。20. 玉米蚜虫是危害玉米最严重的害虫之一。蚜虫体内寄生蜂种类多,可分为初级寄生蜂(将卵产于蚜虫体内,幼虫取食蚜虫组织导致蚜虫死亡)和重寄生蜂(可从初级寄生蜂体内获取营养)。为探讨玉米-大蒜间作模式对玉米蚜虫的控害能力,科研人员选取两块面积相当的农田分别进行玉米单作和玉米-大蒜间作,期间水肥管理相同。对两块农田的玉米蚜虫数量及其寄生蜂的种类和数量进行调查,结果如表。据此回答下列问题:

(1)、在该生态系统中,除了丝瓜和昆虫所代表的两种成分外,还含有另外两种成分,它们分别是。(2)、据图可知,在丝瓜与两种昆虫构成的一条食物链中,昆虫 处于第二营养级,其流向分解者的能量主要通过两种途径,分别是。(3)、为了防治某种植食性害虫丙,农业技术人员使用性引诱剂Y诱杀丙的雄性个体,从而破坏丙种群的 , 导致降低,从而减轻丙的危害。从能量流动的角度析,防治害虫的目的是。20. 玉米蚜虫是危害玉米最严重的害虫之一。蚜虫体内寄生蜂种类多,可分为初级寄生蜂(将卵产于蚜虫体内,幼虫取食蚜虫组织导致蚜虫死亡)和重寄生蜂(可从初级寄生蜂体内获取营养)。为探讨玉米-大蒜间作模式对玉米蚜虫的控害能力,科研人员选取两块面积相当的农田分别进行玉米单作和玉米-大蒜间作,期间水肥管理相同。对两块农田的玉米蚜虫数量及其寄生蜂的种类和数量进行调查,结果如表。据此回答下列问题:种植方式

玉米蚜虫数量(头)

寄生蜂(头)

初级寄生蜂

重寄生蜂

种类数(种)

比例(%)

种类数(种)

比例(%)

玉米单作

262

1530

2

68.30

10

31.70

玉米•大蒜间作

87

2422

3

75.10

10

24.90

(1)、采用法调查农田中玉米蚜虫的种群数量,调查时应做到 , 以减小实验误差。(2)、玉米-大蒜间作能显著提高土地和资源的利用率,其原理是。玉米-大蒜间可以有效提高农田生态系统的抵抗力稳定性,因为该种植方式能 , 增强生态系统的自我调节能力。(3)、与玉米单作相比,玉米-大蒜间作发生蚜虫灾害的可能性更 , 根据题干信息分析,可能的原因是。(4)、玉米的生长周期约为一季。玉米收成后,大蒜逐渐成熟,对光能的需求明显减少,致使土地的光能利用率降低。为解决此问题,同时尽可能恢复土壤的氮肥力,请你综合已学知识,为农户设计下一季农作物的种植计划。。