广东省中考历史五年真题三年模拟汇编专题:04 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

试卷更新日期:2023-11-27 类型:二轮复习

一、五年真题

-

1. 南北朝时期,至少有七十万人从北方迁移到长江流域,使长江中下游的“荆扬二州,户口半天下”,仓廪充实。这反映了南北朝时期( )A、科学技术的进步 B、君主专制的实行 C、北方政局的稳定 D、江南地区的开发2. 豹炙是北方少数民族的食肉习惯。在炙肉时,将整只动物放在火上烧烤,再分块分食。南北朝时,南北方社会上层的宴饮中,食用炙烤肉类现象普遍。南齐高帝曾赐给江淹鹅炙和美酒,奖励他草拟诏书有功。说明这一时期( )A、北人大量迁往南方 B、南方社会相对稳定 C、南北方饮食基本一致 D、民族之间相互交融3. 天文学与数学是两个关系密切的学术领域。在上述两个领域都取得突出成就的是( )A、张仲景 B、贾思勰 C、王羲之 D、祖冲之4. 有学者探究了中国古代部分王朝选择都城的主要原因

人物

都城

定都的主要原因

商王盘庚

殷

土地肥沃

汉高祖刘邦

长安

易守难攻

北魏孝文帝拓跋宏

洛阳

▲

明成祖朱棣

北京

威慑地方

结合所学知识,可将表格补充完整的一项是( )

A、发迹之地 B、军事需要 C、宗教信仰 D、推行改革5. 东晋王羲之的书法自由潇洒,将个人审美意识寄托于字体、笔意、结构、走势图是其代表作《兰亭集序》(摹本·局部)。

该作品的字体是( )

A、隶书 B、楷书 C、行书 D、草书6. 东晋初期,大量避乱南迁的北方贵族定居浙东,他们主要参与制造业、商业和运输业等经济活动,很少涉足大土地农业经营。这表明北方贵族( )A、缺乏生产工具和技术 B、可支配的劳动力不足 C、难以获得广阔的田地 D、排斥南方的本地贵族7. 魏普南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”。昌思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期( )A、民族交融加强 B、周业贸易繁荣 C、政治清明稳定 D、中外交流频繁8. 在学习历史的过程中,我们可以借助历史文学作品来了解史实。《三国演义》中“孔明草船借箭”“周瑜打黄盖”的故事有助于我们了解( )A、桂陵之战 B、官渡之战 C、赤壁之战 D、淝水之战9. 公元3世纪,西域商人只有得到魏国敦煌太守仓慈发给的专门许可证,才可以去洛阳从事商业贸易。这种现象说明( )A、西北地区民族关系紧张 B、丝绸之路仍在发挥作用 C、中外文化交流基本中断 D、政权分立影响经济发展二、三年模拟

-

10. 魏晋南北朝时期,中华民族继承和发展着中华文明,创造出璀璨的文化,下图作品既有道家的“飘逸”,又有儒家的“文质”,反映了中华文化的“中和之美”。这一作品( )

《兰亭集序》(摹本·局部)

A、被称为“天下第一行书” B、是现存最早的一部完整农书 C、是当时最先进的历法 D、吸收了外来佛教造型艺术特点11. 梁陈时,姑苏地区已是“良畴美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如秀。”“(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”据此可知( )A、南方经济发展水平超过北方 B、国家财政收入主要来自南方 C、古代经济重心南移已经完成 D、南朝时期江南地区得到开发12. 先秦时期,各地“衣冠异制”,即服饰的形制有很大不同;至秦汉以后,各地服饰出现了趋同现象;到了魏晋南北朝时期又开始呈现多元化趋势。这一变化的主要原因是( )A、审美理念逐渐变化 B、社会政治环境变化 C、平民思想得到解放 D、民族交融程度加深13. 某学者曾指出,官渡之战的意义不在于其本身以奇取胜的军事奇迹,更重要的是它的胜利使得北方两大军阀的实力发生根本逆转,实现局部统一的可能性已经出现。材料主要说明的是( )A、曹操采取以奇取胜的方式获得胜利 B、官渡之战为北方的统一奠定了基础 C、官渡之战为三国鼎立出现奠定基础 D、官渡之战是典型的以弱胜强的战役14. 下列记述的南方经济的发展变化发生在( )记述

出处

“楚越之地,地广人稀(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……

江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”

《史记》

“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数

郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”

《宋书》

A、三国时期 B、战国时期 C、东汉末年 D、南朝时期15. 如下图,据此可知,南北朝时期的科技( )

贾思勰汲取农民生产经验,并在实践中证明和丰富了这些经验,著成《齐民要术》

郦道元在研究前人地理著作和野外考察的基础上,写成《水经注》

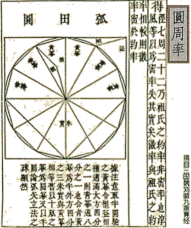

祖冲之在三国时期数学家刘徽所创“割圆术”的基础上,将圆周率精确到小数点后七位

A、集中于农业领域 B、成果领先于世界 C、继承与创新结合 D、注重以民生为本16. 南北朝时期,运用“割圆术”把圆周率精确到小数点以后的第七位数字的科学家是( )A、刘徽 B、祖冲之 C、贾思勰 D、徐光启17. 北魏孝文帝迁都洛阳以后,曾亲自到鲁城(今山东曲阜)祭祀孔子,封孔氏后人为官,并命兖州刺史修复孔子墓。他这样做的主要目的是( )A、统一黄河流域 B、发展江南经济 C、笼络鲜卑贵族 D、学习先进文化18. 《洛阳伽蓝记》记载,汉人王肃刚入仕北魏,不习惯奶酪羊肉。之后,“肃与高祖殿会,食羊肉酪粥甚多”,同时北魏“朝仪国典咸自肃出”。这主要反映了( )A、胡汉矛盾已经根除 B、少数民族逐渐汉化 C、民族文化互相交融 D、北魏物质生活丰富19. 沈约《宋书》记载“自晋氏流迁(317年),迄于太元(376-396年)之世,百许年中,无风尘之警,区域之内,晏(安定)如也。”作者认为江南地区得到开发的原因是( )A、江南地区政局相对稳定 B、北方人南迁带来大量劳动力 C、江南地区自然条件优越 D、统治者推行有力的发展政策20. 如图分别来自于甘肃嘉峪关新城魏晋墓群六号墓和十二号墓出土的壁画砖,这可用来印证( ) A、南北对峙 B、民族交融 C、华夏认同 D、休养生息21. 中国古代数学的发展与天体的测量、历法的制定、地图的测绘、土地的丈量、赋税的计算、水利工程的设计等难以分割。这体现的中国古代科技的特点是( )A、注重实用 B、经验总结 C、科学求真 D、服务农业22. 贾思勰在《齐民要术》中说道:“草人(古官名)掌管改良土壤、审视土地,针对作物的种类与土地,观察某地适宜种什么就决定种什么……针对作物与土地,决定地形土色与作物种类;像黄白色土壤该种‘禾'(谷子)之类。”这意在说明( )A、农业要根据节气来安排生产 B、农业耕作应不误农时 C、要改进农业生产技术和工具 D、农业生产要因地制宜23. 透过现象看本质是学习历史的重要要求。下列表述属于“透过现象看本质”的是( )A、东汉末年“白骨露于野,千里无鸡鸣” B、曹操在官渡之战中以少胜多,打败了袁绍 C、吴国的造船业发达,孙权曾派卫温到夷洲 D、三国鼎立从混战到局部统一,是历史进步24. “清乐”是源自汉代乐府的一种清雅音乐,魏晋以来肃河西走廊一带的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝时的清乐经过改编后由“胡人”演唱;隋朝统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明了魏晋以来( )A、中原传统文化日渐消亡 B、民族交融丰富了中华民族的文化 C、政权分立阻碍文化发展 D、西域文化成为南北朝文化的主流25. 《齐民要术・杂说》强调观察田地情况,干湿得当。秋收后,先耕种荞麦的地,后耕其余的地。一定要耕深耕细,不能贪多。根据干湿情况,随时盖磨使土壤切实以保墒。据此可知,《齐民要术》体现( )A、生态农业思想 B、以农为本思想 C、因地制宜原则 D、遵自然规律26. 下表是关于“赤壁之战”的记述,由此可知( )

A、南北对峙 B、民族交融 C、华夏认同 D、休养生息21. 中国古代数学的发展与天体的测量、历法的制定、地图的测绘、土地的丈量、赋税的计算、水利工程的设计等难以分割。这体现的中国古代科技的特点是( )A、注重实用 B、经验总结 C、科学求真 D、服务农业22. 贾思勰在《齐民要术》中说道:“草人(古官名)掌管改良土壤、审视土地,针对作物的种类与土地,观察某地适宜种什么就决定种什么……针对作物与土地,决定地形土色与作物种类;像黄白色土壤该种‘禾'(谷子)之类。”这意在说明( )A、农业要根据节气来安排生产 B、农业耕作应不误农时 C、要改进农业生产技术和工具 D、农业生产要因地制宜23. 透过现象看本质是学习历史的重要要求。下列表述属于“透过现象看本质”的是( )A、东汉末年“白骨露于野,千里无鸡鸣” B、曹操在官渡之战中以少胜多,打败了袁绍 C、吴国的造船业发达,孙权曾派卫温到夷洲 D、三国鼎立从混战到局部统一,是历史进步24. “清乐”是源自汉代乐府的一种清雅音乐,魏晋以来肃河西走廊一带的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝时的清乐经过改编后由“胡人”演唱;隋朝统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明了魏晋以来( )A、中原传统文化日渐消亡 B、民族交融丰富了中华民族的文化 C、政权分立阻碍文化发展 D、西域文化成为南北朝文化的主流25. 《齐民要术・杂说》强调观察田地情况,干湿得当。秋收后,先耕种荞麦的地,后耕其余的地。一定要耕深耕细,不能贪多。根据干湿情况,随时盖磨使土壤切实以保墒。据此可知,《齐民要术》体现( )A、生态农业思想 B、以农为本思想 C、因地制宜原则 D、遵自然规律26. 下表是关于“赤壁之战”的记述,由此可知( )《魏书·武帝纪》

公(曹操)至赤壁,与备战,不利,于是大疫,吏十多死者,乃引军还,备遂有荆州、江南诸郡。

《资治通鉴》

(周瑜)进,与操遇于赤壁。时操军众已有疾疫,初一交战,操军不利,引次江北。

A、赤壁之战导致疾疫蔓延 B、疾疫爆发影响赤壁之战战局 C、疫病流行加剧军阀混战 D、曹操借瘟疫推卸战败的责任27. 《晋书·食货志》记载:“(江南)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”据此东晋后期( )A、江南得到开发经济发展迅速 B、大批北方人民南迁 C、南方经济已经超过北方 D、经济重心完全南移28. 《魏书·任城王传》记载:“但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。”材料“移风易俗,信为甚难”指的是( )A、北方战乱频繁 B、洛阳是中原政治文化中心 C、旧贵族势力强大阻碍改革 D、民族大融合的趋势不断加强29. 有学者认为,中国历史发展的进程一再表明,政治上处于分裂动荡的时期往往是中华民族交融处于大发展、大变革的时期,魏晋南北朝是这样,辽宋夏金对峙时期也是如此。该学者这一论断意在强调( )A、碰撞交流促进民族交融 B、中国呈现多元一体格局 C、国家统一是历史的潮流 D、民族迁徙导致政治动荡30. 有学者认为北魏孝文帝改革促进民族交流,但没有充分考虑本民族的特点,没有对中原封建文化的区分,既引起鲜卑贵族的不满,也导致贵族的腐化。此观点强调( )A、改革导致贵族的腐败 B、应辩证看孝文帝改革 C、改革有利于民族交融 D、要着力维护民族特色31. 南北朝时期有本古书记载:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情反道,劳而无获。” 意在强调农业生产必须顺应天时地利的重要性,此文出自 ( )A、《农政全书》 B、《大唐西域记》 C、《资治通鉴》 D、《齐民要术》32. 建安元年(196),曹操在许下招揽民众屯田,当年“得谷百万斛”;随后向北方各地推广,“数年中所在积粟,仓廪皆满”。曹操此举目的是( )A、促进北方的统一进程 B、满足农民的土地需求 C、推动农业技术的革新 D、解决北方的温饱问题三、材料分析题

-

33. “改革”一般是指对旧的生产关系、上层建筑进行局部或根本性的调整变革。阅读以下中国古代三大类改革的相关材料并回答问题。

【诸侯富国强兵的改革】

材料一:齐桓公任用管仲为相,执掌国政。他采纳管仲的建议,改革内政,发展生产,训练军队,使齐国的经济和军事实力大为提高。齐桓公打着“尊天子,攘四夷”的旗号,号令诸侯,成为春秋时期第一个霸主。

——人教版教材《中国历史》七年级上册

【地主阶级封建性质的改革】

材料二:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本(农业)之故,倾邻国而雄诸侯(使邻国倾覆而使自己国家强大起来)。然王制(先王的制度)遂灭,僭差亡度(等级的划分乱了法度)。庶人之富者累百巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。

——《汉书•食货志》

【少数民族的汉化改革】

材料三:孝文(帝)明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华,又兼自身深受汉化熏陶,实对汉文化衷心钦慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵熟,使其整体的汉化。

——钱穆《国史大纲》

(1)、 材料一中齐桓公“尊天子,攘四夷”的实质是什么?(2)、 材料二的哪一句话可以用来概括商君所为的目的?联系所学知识,商君的哪些措施导致“王制遂一灭”?(3)、 比较材料二和材料三的改革,二者有何共同之处。34. 家书是古时人们与亲人联系的主要途径,也是古代人互诉思念、互报平安、议论时政的重要方式。阅读材料,回答问题。材料一:下图为秦国士兵 “惊”写给家中的大哥“衷”的家书。

材料二:魏晋南北朝时期, 书信体文学得到长足发展,家书格外受到重视……孙权有《让孙皎书》,其中“人谁无过,贵其能改”已成名言;诸葛亮在戎马倥偬之余,写有《诫子书》两封,其《诫外甥书》尤为脍炙人口……堪称家书的优秀之作。

——据孔爱群《中国家族血脉记忆一一大型系列报道之十二·家书篇》编写

材料三:如下表所示。

人物

价值观

纪晓岚(1724-1805年)

强调父母对子女教育的责任

曾国藩(1811-1872年)

涵盖修身养性、为人处世、交友识人、持家教子、治军从政等方面

张之洞(1837-1909年)

主张关注国家局势,磨砺自身意志,寻求治国之道

——整理自李金旺《纪晓岚家书》等

(1)、根据材料一,指出云梦睡虎地秦简的史料类型,并提取有关秦国的历史信息(至少两条)。(2)、根据材料二,概括魏晋南北朝时期家书的特点,并结合所学知识分析其原因。(3)、根据材料三并结合时代背景,分析清代家书价值观的变化。