2023年高考历史二轮复习专练:04 明清中国版图的奠定与面临的挑战

试卷更新日期:2023-02-22 类型:二轮复习

一、单选题

-

1. 汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系。之后,诸多朝代在这一区域设置机构或派驻官员,加强管辖。图中①②③处填写正确的是()

A、①护乌桓校尉 ②单于都护府州 ③伊犁将军 B、①安西都护府 ②北庭都元帅府 ③伊犁将军 C、①护乌桓校尉 ②北庭都元帅府 ③西宁办事大臣 D、①安西都护府 ②单于都护府 ③西宁办事大臣2. 下表为《1570-1639年流入中国的白银(单位:万两)估算表》 (据袁行霈等主编的《中华文明史(第四卷)整理》。大量白银通过海外贸易流入中国( )

A、①护乌桓校尉 ②单于都护府州 ③伊犁将军 B、①安西都护府 ②北庭都元帅府 ③伊犁将军 C、①护乌桓校尉 ②北庭都元帅府 ③西宁办事大臣 D、①安西都护府 ②单于都护府 ③西宁办事大臣2. 下表为《1570-1639年流入中国的白银(单位:万两)估算表》 (据袁行霈等主编的《中华文明史(第四卷)整理》。大量白银通过海外贸易流入中国( )1570-1579年

1580-1589年

1590-1599年

1600-1609年

1610-1619年

1620-1629年

1630-1639年

28.5

88.9

70.3

104.1

103.7

90.1

139.8

①促进了长途和大额贸易的发展

②导致了新经营方式即工场的出现③有利于商业资本的集聚和积累

④推动白银成为国家唯一法定货币A、①③ B、②④ C、②③ D、①④3. 清政府对商业戏园的管制极为严格,北京内城严禁出现商业戏园,八旗子弟和高级官员被禁止入园看戏。但朝廷禁令却无法阻挡戏曲演出的巨大魅力,戏园不断潜入内城,更有八旗达官显贵前往外城看戏。这种变化反映了( )A、大众娱乐化解了民族矛盾 B、早期启蒙思想推动文化繁荣 C、市民文化冲击了社会秩序 D、文化专制政策淡出历史舞台4. 日本史学家井上清在《日本历史》中提到明朝与日本的贸易时说:“和中国的往来,不只是进行和平贸易……同时也伺机变为海盗,掠夺沿岸居民……倭寇和北欧古代的海盗船,以及和英国中世纪末的海盗兼贸易船是一样的。”由此可以证明( )A、明朝实行“海禁”政策有一定的合理性 B、明朝对外政策加剧了倭患的严重性 C、日本商人自古以来就是由海盗组成的 D、明朝倭患的责任完全在政府5. 下表为不同史籍关于郑和下西洋的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是( )记述

出处

“和等自永乐初奉使诸番,今经七次。每统领官兵数万人,海船百余艘……抵于西域忽鲁谟斯等三十余国。”

刘家港天妃宫《通番事迹碑》

“大明皇帝遣太监郑和、王贵通等,昭告于佛世尊曰:仰惟慈尊……布施钖(锡)兰山立佛等寺供养……”

《布施锡兰山佛寺碑》

“两奉敕驾海舶人西洋封诸夷国……人称三宝太监……踪迹建文。”

《明书》

“和经事三朝,先后七奉使,所历占城、爪哇、真腊、旧港、暹罗……凡三十余国。所取无名宝物,不可胜计,而中国耗废亦不赀。”

《明史》

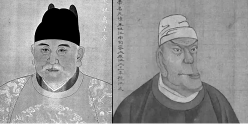

A、郑和航海活动遍布欧亚沿海 B、明太祖遣郑和远航海外诸国 C、郑和远航推动了中外文化交流 D、郑和下西洋为追求经济效益6. 清代督抚的任免权牢牢掌握在皇帝的手中。以两江总督为例,从康熙四年(1665年)开始稳定设立直至宣统三年(1911年)的200多年间,历任总督120多位,平均每任任期不足两年。这一现象( )A、表明行省主体地位确立 B、彰显了君权的绝对主导 C、反映地方争权斗争激烈 D、体现地方基层治理的完善7. 明清两代藏于宫内、传世至今的朱元璋画像,共计13幅。这些画像,可区分为两种截然不同的面统;一种是面如满月、慈眉善目、神态安详,来自明代官方史料。另一种,脸长额隆、鼻如蒜头、下额前突,颇为怪异,即俗谓的“猪腰子脸像”,来自明代民间传闻和清宫南熏殿。下图为明清藏于宫内的朱元璋画像。对此解释正确的是( ) A、官方的画像是出于政治统治和思想观念不同 B、民间神话异化朱元璋长相是为了贬低朱元璋 C、美化或丑化朱元璋长相体现了天人感应思想 D、这些画像可作为研究朱元璋的一手客观史料8. 有学者在分析中国手工纺织业没有发生工业革命式变革的根源时指出:明代中国乡村每个农家都有织机一部,耕作之余,无论妇幼老小都通宵达旦从事纺织。虽然每户所织之布数量甚微,但众多的户数聚合成惊人的产量,仅仅一个松江府每年所产棉布就比英国多出6倍。据此作者认为( )A、低廉的劳动力成本制约了生产方式的变革 B、落后的科学技术成为生产方式变革的障碍 C、为数众多的家庭手工业生产效率高于西方 D、狭窄的国内市场影响了生产技术的革新9.明代土地买卖契约的基本格式相似。以下是其中的一份。据此可推知明代( )

A、官方的画像是出于政治统治和思想观念不同 B、民间神话异化朱元璋长相是为了贬低朱元璋 C、美化或丑化朱元璋长相体现了天人感应思想 D、这些画像可作为研究朱元璋的一手客观史料8. 有学者在分析中国手工纺织业没有发生工业革命式变革的根源时指出:明代中国乡村每个农家都有织机一部,耕作之余,无论妇幼老小都通宵达旦从事纺织。虽然每户所织之布数量甚微,但众多的户数聚合成惊人的产量,仅仅一个松江府每年所产棉布就比英国多出6倍。据此作者认为( )A、低廉的劳动力成本制约了生产方式的变革 B、落后的科学技术成为生产方式变革的障碍 C、为数众多的家庭手工业生产效率高于西方 D、狭窄的国内市场影响了生产技术的革新9.明代土地买卖契约的基本格式相似。以下是其中的一份。据此可推知明代( )十西都七保汪牙保承租有山壹片,坐落七保金坑源大坞一千一百卅八号,口口亩,其山东至大丘田随小陇上至降,西方初原,南至降,北至坑。今为无钞支用,情愿将前项四至内山地并苗,尽行立契出卖与同都人李原清名下,面议价钞陆贯文。其钞当日交足,……如有家外人占拦及重复交易,四至不明并是卖人板当不及买人之事。今恐无凭,立此文契备用。

洪武成十陆年十月七二日出卖人汪牙保(押)

A、租佃风气盛行 B、土地流转频繁 C、商品经济繁荣 D、社会缺乏诚信10. 1662年,驱逐荷兰殖民者,收复台湾的是( )A、 戚继光 B、左宗棠 C、郑成功 D、林则徐11. 乾隆二干二年,清政府限定中外贸易只准在广州一处进行。还规定,“如有打造双桅五百石以上违式船只出海者,不论官兵民人,俱发边卫充军”。据此推断,清政府推行的政策是( )A、重商主义 B、朝贡贸易 C、闭关自守 D、对外开放12. 清朝时期的大臣谢济世说:“自后世有密奏之例,小人多以此谗害君子,首告者不知主名,被告者无由申诉,上下相忌,君臣相疑”,建议“自今除军机外,皆用露章,不许密奏”。这反映出密折制( )A、加剧了君相之间的矛盾 B、在强化皇权过程中产生一定弊端 C、威胁到了军机处的权力 D、极大地提升了官僚机构行政效率13. 乾隆时期,《襄阳府思》提到“春末夏初,玉米)即成蛀批,不可久贮耳”,所以玉米除保留基本的口粮外,大多被人们用来换取盐等生活必需品。这一状况( )A、阻碍了玉米种植的推广 B、缓解了市场上粮食危机 C、加剧了市场粮价的暴涨 D、助推了粮食商品化发展14. 下列政权不是被少数民族灭亡的是( )A、西周 B、西晋 C、南宋 D、明朝15. 明朝思想家李贽提出,“谓男子之见尽长,女子之见尽短,又岂可乎”他又强调“穿衣吃饭即是人伦物理”,天理、人欲并无区别。李贽的思想( )A、打破了传统儒学的僵化 B、动摇了封建专制统治的根基 C、凸显了经世致用的倾向 D、适应了商品经济发展的需要16. 明太祖洪武年间政府建立了庞大的官府手工业,所需物资由官府作坊生产;明嘉靖9年(1530年),政府开始采取“官搭民烧”的形式,按件付给民窑成本,同时大量裁剪了官匠和编役工匠的数量,增加雇役工匠。这一变化表明当时( )A、民营手工业发展迅速 B、重农抑商政策不断松弛 C、官营手工业不复存在 D、雇佣劳动关系已经普及17. 明清江南地区大量土地用于栽桑种田,养牛的空间逐渐狭小,养牛成本上升,贫困农民无力养牛,造成畜力严重不足,“吴郡力田者,以锄带耜,不蓄牛力”。该现象说明,江南地区( )A、传统农耕模式已不适应时代 B、商品经济阻碍了农业的发展 C、自然经济已经出现解体迹象 D、经济结构变化冲击传统农业18. 钞关为明清两代内地征税的关卡,下表所示反映了其数量与分布情况。这折射出明清时期( )明代

7处(九江1处、大运河6处)

清乾隆时期

34处(京师3处、直隶5处、辽宁2处、山西l处、山东1处、江南7处、浙江2处、江西2处、湖北1处、四川2处、福建2处、广东2处、广西2处、内蒙古2处)

A、政府摒弃了重农抑商政策 B、江南市镇逐渐衰落 C、区域间长途贸易得到发展 D、南北经济趋于平衡19. 明清时期,交通运输仍以水运为主,近海航道、长江、运河等内河成为运输主干道,舟楫不通之处附以驿道等陆路运输,这样就形成了以水路运输为主、陆路交通为辅的全国性交通网络。为数众多、实力雄厚的商人结为商帮,活跃于全国各地。据此可知( )A、这有利于全国性市场网络体系形成 B、地域性商帮地位不断提高 C、交通方式发生了重大变化 D、重农抑商的政策难以推行20. 雍正二年,大臣刘于义奏称:“山右积习,重利之念甚于重名。子弟俊秀者,多入贸易一途,至中材之下,方使之读书应试。”雍正同感至甚,御笔朱批:“山右大约商贾居首,……最下者方令读书,朕所悉知。”据此可知,材料反映( )A、该时期晋商价值观上奉行“学而优则贾” B、该时期中国传统士农工商阶层实现了逆转 C、封建社会末期中国人改变了传统观念 D、该时期中国商业繁荣、人们积极从商景象21. 弟子徐爱问:“如今有些人知道对父母孝顺,实际上却不能做到孝顺,可见知与行分明就是两件事。”王阳明说“这已经被私欲隔断了,知而不行,只是未知。比如,某人一定是真 正的孝敬侍奉了父母,我们才能说他知道孝顺”。在此王阳明强调的是( )A、知易行难 B、知行合一 C、存理灭欲 D、孝悌为本22. 江南苏、松、杭、嘉、湖地区形成许多著名市镇,这些市镇中的居民,“以机为田,以梭为未”,靠近这些市镇的村坊居民,也大都以种桑养蚕和纺织为生。上述现象最有可能出现( )A、隋唐 B、两宋 C、元朝 D、明朝23. 明中后期,士大夫对“倭患”十分关注,胡宗宪的《筹海图编》记载了抗击倭寇中几次大战争的经过;王在晋的《海防纂要》则全面系统的总结了防御倭寇的策略;此外,《虔台倭纂》也是一部以“防倭御倭”为主要目的的著述。这类著作的出现( )A、巩固了当时的朝贡体系 B、彰显了士人的海防意识 C、促进了海外贸易的发展 D、完善了明朝的防御体系24. 明清时期,食桌上肉品种类丰富,还有一些稀有食材,如鱼翅与燕窝,同时食物的数量也增多了。下层妇女开始模仿上层贵妇的服饰和装扮。史载:江南市镇出现了“服饰器用竞相僭越,士庶无别”“自明末迄今,市井之妇,居常无不服罗绮。娼优贱婢以为常服,莫之怪也”,至今日而三家村妇女,无不高跟笋履”的现象。这反映了( )A、江南妇女经济地位的提高 B、江南民众普遍富足 C、南方经济文化影响力上升 D、消费主体多元促进大众消费25. 明朝初年,贵溪(今江西鹰潭)儒士夏伯启因自断手指拒绝出仕,而被拿至京师。明太祖亲自审问他,责以“人之生,父母但能生其身体而已,其保命在君……今去指不为朕用,是异其教而非朕所化之民”,乃将其押回原籍枭首,家产籍没。明太祖此举主要是为了( )A、反对文人背离儒家的精神 B、塑造个人的专制权威 C、打压文人以加强中央集权 D、改变重文轻武的政策26. 孟子将人伦关系总结为“五伦”,即“父子有亲,君臣有义,夫妇有别、长幼有序,朋友有信”。清朝雍正皇帝将“君臣有义”挪移到“父子有亲”之前,进而完成王“移孝作忠”思想体系的建构。雍正皇帝此举旨在( )A、发挥传统文化的教化功能 B、强化君主专制统治 C、巩固儒学思想的正统地位 D、营造崇尚义理风气27. 下表为清朝中期人口、耕地面积数据。对此解读准确的是( )时间

人口数量(亿)

耕地面积(万公顷)

人均耕地面积(亩)

1753年(乾隆十八年)

1.84

约4 902

4.00

1784年(乾隆四十九年)

2.86

约5 071

2.66

1812年(嘉庆十七年)

3.34

约5 260

2.36

1851年(咸丰元年)

4.32

约5 042

1.75

A、开始突破传统自然经济的结构 B、边疆国土的开发有效缓解人地矛盾 C、高产作物传入提高了粮食产量 D、人口急剧增长使资源危机日益显露28. 明代后期,“朝廷有命令,必传之太监,太监传之管文书官,管文书官方传至臣等;内阁有陈说,必达之管文书官,管文书官达至太监,太监乃进至御前”。由此可推知,明代后期( )A、皇帝权力日趋衰落 B、政府权力运行产生异化 C、内阁法定地位丧失 D、政府行政效率得到提高29. 徐光启的《农政全书》附有与意大利传教士合译的《泰西水法》,另外他还与另一位传教士共同翻译了古希腊数学著作《几何原本》。这主要反映了明代中后期我国在科学技术上( )A、对西方自然科学技术的吸收 B、在前人基础上注重创新 C、重视对传统先进技术的总结 D、在世界上占有重要地位30. 《西台漫记》记载:“我吴市民罔籍田业(不从事农业),大户张机为生,小户趁织为活。每晨起,小户百数人,嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为饔飱计。大户一日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵,两者相资为生久矣。”这反映了明朝中后期( )A、重农抑商政策逐渐废除 B、工商业市镇的兴起 C、形成实力雄厚的商人群体 D、出现自由雇佣劳动31. 嘉靖年间,倭寇侵略我国沿海各地,戚继光、俞大猷等人积极招募抗倭力量,连续重创倭寇。他们的这些努力( )A、抗击了欧洲殖民者的入侵 B、巩固了清朝的统治秩序 C、使台湾回到了祖国的怀抱 D、维护了国家主权和民族利益32. 根据下表信息可知,在对澎湖地区的管理过程中,明朝政府( )时间

事件

事件后续

1281年(元世祖至元十八年)

设置澎湖巡检司,隶属福建行省泉州府

明初沿袭

1384年(明太祖洪武十七年)

因海禁而废澎湖巡检司

1563年,考虑沿海治安等,复设

1622年(明熹宗天启二年)

荷兰人占领澎湖

1624年,明军收复澎湖

A、增强了领土主权意识 B、加强了对台湾诸岛的管辖 C、推动了两岸经济文化交流 D、抵制了荷兰在亚洲的扩张33. 乾隆《孟县志》记载,“孟县地窄人稠……男妇唯赖纺织营生糊口”“以故孟布驰名,自陕甘以至边墙一带,远商云集。每日城镇市集收布特多,车马辐辏,廛市填咽”。材料表明当地( )A、自然经济趋于解体 B、雇佣关系比较普遍 C、专业市场已经形成 D、商帮实力非常雄厚34. 李贽的祖、父两辈都是商人,因而他自幼受传统思想的束缚较少;黄宗羲的父亲黄尊素是东林党,被宦官迫害致死,这使黄宗羲受到很深的刺激。这说明这一时期的儒学新思想( )A、根植于久远的历史传统 B、受到了社会环境的影响 C、反映了市民阶层价值取向 D、是对祖辈政治思想的继承35. 万历《黄岩县志》中大致勾勒出明前期社会风貌:“自是以来,士皆激昂奋励,以礼义廉耻为先,以行俭名节为贵;婚嫁之择,必先门第,吊死庆生,敦尚礼节,修风淳俗,彬彬然矣。”这一追忆( )A、真实再现明前期风俗淳厚 B、表明察举制仍有相当影响 C、期盼建立理想的人间秩序 D、说明心学深入到基层社会二、材料分析题

-

36. 阅读材料,回答问题。

“新物件”

材料:《红楼梦》中出现了许多关于同时代西方奢侈品的描述,留下了宝贵的历史资料。

“(刘姥姥)只听见咯当咯当的响声,大有似乎打箩柜筛面的一般,不免东瞧西望的,忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子,底下又坠着一个秤砣般一物,却不住的乱幌。”这个乱晃的秤砣般的坠物,显然就是摆钟的摆。

宝玉房间里,“这镜子原是西洋机括,可以开合。不意刘姥姥乱摸之间,其力巧合,便撞开消息,掩过镜子,露出门来。(贾政一行人)及至门前,忽见迎面也进来了一群人,都与自己形相一样,却是玻璃大镜相照。”

元春省亲,“只见清流一带,势若游龙,两边石栏上,皆系水晶玻璃各色风灯,点的如银光雪浪……诸灯上下争辉,真系玻璃世界,珠宝乾坤。”

宝玉屋里的丫头晴雯得了感冒,发烧头疼,鼻塞声重。宝玉便命麝月:“取鼻烟来,给她嗅些,痛打几个喷嚏,就通了关窍。”麝月果真去取了一个金厢双扣金星玻璃的一个扁盒米递与宝玉。宝玉道:“嗅些罢!走了气就不好了。”晴雯听说,忙用指甲挑了些嗅入鼻中,不怎样,便又多多挑了些嗅入。忽觉鼻中一股酸辣,透入囟门,接连打了五六个喷嚏,眼泪鼻涕登时齐流。晴雯忙收了盒子,笑道:“了不得,好爽快!拿纸来。”

——摘编自《海洋史研究(第十七辑)》

提取材料信息,对《红楼梦》中记载的西方奢侈品现象加以阐释。

37. 中国古代商业十分发达,阅读下列材料,回答问题:材料一:(明清)市镇是商业与手工业中心,是人流与物流的集散地。它不像县城和府城那样带着某种僵化、凝固的惰性;相反,它是富有开放性和进取性的。四里八乡的农民到这里来出售自家生产的商品,天南海北的商贾到这里来收购畅销于国内外的各种商品,并把它们运销到全国各地的市场。它是充满活力的、不断发展的经济中心地,不像乡村那样带着封闭性。

——选自卜宪群《中国通史》

材料二:由于商业发展和繁荣,中国的富庶地区有着较高的生活水准,然而,明清时期的中国,技术创新并没有鼓励性的回报,理论极不发达;最重要的是,新儒家意识形态没有面临重大的挑战,而商人无法利用他们的财富来获取政治、军事和意识形态各方面的权力,从而抗衡国家的权力。与欧洲情况不同的是,晚期中华帝国维持灿烂的商业的原因不是新儒家世界的衰弱和资产阶级力量的崛起,而是帝国庞大的领土和人口所带来的巨大市场和王朝中期特有的长期政治稳定。

——赵鼎新《为什么“领先世界”的明清没有发展出现代资本主义?》

(1)、根据材料一、二并结合所学知识回答明清市镇发展的特点及繁荣的原因。(2)、根据材料二并结合所学知识回答为什么明清没有发展出“现代资本主义”?38. 虽然中国古代商品经济始终处于封建政府的压抑和控制之下,只是作为自然经济的补充而存在,但在宋朝和明清却有了突飞猛进的发展。阅读材料,回答问题。材料一:潘楼街……南通一巷……是金银彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见。

大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜……新封丘门……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。

——(宋)孟元老《东京梦华录》

材料二:《明神宗实录》这样描述17世纪初苏州丝织业自由雇佣劳动的状况:吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴而户纂组,机户出资,织工出力,相依为命久矣。浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死。染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。

(1)、根据材料一概括宋代市发展的特点,并说明为什么说宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰。(2)、根据材料二指出这种新的生产方式是什么,并结合所学分析这种新的生产方式在当时不能充分发展的原因。39. 阅读材料,回答问题材料一:东晋政府对待侨流的政策:建立侨郡县,承认流民为侨民,给予侨民以持白籍、免除税役的权利。到梁代,(姑孰)附近已是“良畴美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”,一派田美土肥之象了。

——摘编自万绳楠《江东侨郡县的建立与经济的开发》

材料二:江南役重甲天下……祖父以役累中落……一启中举,尽免其役,家业复振……与市为贾,骤富焉,市人多效之。

——徐光启《徐光启诗文集》

士大夫家,多以纺绩求利,其俗勤啬好殖,以故富庶……如华亭相(徐阶)在位,多蓄织妇,岁计所积,与市为贾。

——于慎行《谷山笔麈》

(1)、结合所学知识,分析材料一中“田美土肥之象”出现的主要原因。概括这一时期江南地区的开发对我国古代经济格局的深远影响(2)、明代江南地区的“士大夫”凭借着江南地区发达的经济文化优势,获取功名,引领当时的社会风潮。根据材料二,概括江南士大夫致富的主要途径。40. 明清儒学对传统儒学批判继承,呈现出鲜明的时代特点。阅读下列材料:材料一:王阳明平南赣乱之后,举乡约告谕乡民,以“和尔邻里,齐尔姻族……‘死丧相助,患难相恤,息讼罢争’。《乡约》中,王阳明要求乡民做“一念而善”的善人,注重修身,内察自省,防止“一念而恶”成为“恶人”针对民众过恶,王阳明的惩戒方法不在于“请兵灭之”,而在于使乡约之民“兴其善念”,阳明镇守南赣三年,“贛俗丕变,赣人多为良善”。

——摘编自王雅克等《王阳明(南赣乡约)的基层社会治理思想研究》

材料二:如果一种思想成为拥有权力的意识形态而笼罩一切,这时,会有一些空洞的套话反复,这些话语不仅会常常写在书里而且会成为背诵的教条,甚至当作生活的金科玉律……我曾经相当注意明代和清朝初期,皇权运用普遍主义的真理观念对思想的垄断和遏制。

——葛兆光《中国思想史导论》

请回答:

(1)、据材料一,归纳王阳明制订和推行《乡约》的社会价值。(2)、据材料二概括明清之际中国思想界出现的问题。结合所学知识指出黄宗羲、顾炎武、王夫之针对上述问题提出的核心主张。(3)、综合上述材料,简析明清儒学发展演变过程中所体现出来的现实价值。