高考生物复习微专题25 生物育种

试卷更新日期:2021-11-24 类型:一轮复习

一、单选题

-

1. 白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油),为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )A、Bc成熟叶肉细胞中含有两个染色体组 B、将Bc作为育种材料,能缩短育种年限 C、秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株 D、自然状态下Bc因配子发育异常而高度不育2. 下图表示番茄植株(HhRr)作为实验材料培育新品种的途径,据图分析下列叙述正确的是( )

A、品种A植株与途径3中番茄幼苗基因型相同的概率为1/4 B、途径4的育种原理为基因重组和染色体畸变 C、途径2为花药离体培养,用秋水仙素处理萌发的种子可以得到纯合的二倍体番茄 D、途径3对叶肉细胞进行组织培养时,可施用少量生长素和细胞分裂素使愈伤组织分化成根和茎叶3. 下列关于生物育种的叙述,正确的是( )A、单倍体育种就是指花药离体培养形成单倍体的过程 B、杂交育种的原理是基因重组,通过杂交育种能获得杂种优势性状 C、多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,有利于育种 D、三倍体无子西瓜的培育没有发生可遗传变异4. 我国科研团队发现,位于水稻3号染色体上的Ef - cd基因可将水稻成熟期提早7~20天,该基因兼顾了早熟和高产两方面特性。含Ef - cd基因的水稻氮吸收能力、叶绿素代谢及光合作用速率均显著增强。下列有关叙述错误的是( )A、Ef-cd 基因可能促进植物根细胞膜上NO 载体数量增加 B、Ef-cd基因的作用体现出一个基因可以影响多个性状 C、人工选育早熟高产新品种的过程使水稻发生了进化 D、应用Ef-cd基因培育早熟高产的小麦新品种可采用杂交育种5. 探究利用秋水仙素培育四倍体蓝莓的实验中,每个实验组选取 50 株蓝莓幼苗,以秋水仙素溶液处理它们的幼芽,得到结果如图所示,相关说法正确的是( )

A、品种A植株与途径3中番茄幼苗基因型相同的概率为1/4 B、途径4的育种原理为基因重组和染色体畸变 C、途径2为花药离体培养,用秋水仙素处理萌发的种子可以得到纯合的二倍体番茄 D、途径3对叶肉细胞进行组织培养时,可施用少量生长素和细胞分裂素使愈伤组织分化成根和茎叶3. 下列关于生物育种的叙述,正确的是( )A、单倍体育种就是指花药离体培养形成单倍体的过程 B、杂交育种的原理是基因重组,通过杂交育种能获得杂种优势性状 C、多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,有利于育种 D、三倍体无子西瓜的培育没有发生可遗传变异4. 我国科研团队发现,位于水稻3号染色体上的Ef - cd基因可将水稻成熟期提早7~20天,该基因兼顾了早熟和高产两方面特性。含Ef - cd基因的水稻氮吸收能力、叶绿素代谢及光合作用速率均显著增强。下列有关叙述错误的是( )A、Ef-cd 基因可能促进植物根细胞膜上NO 载体数量增加 B、Ef-cd基因的作用体现出一个基因可以影响多个性状 C、人工选育早熟高产新品种的过程使水稻发生了进化 D、应用Ef-cd基因培育早熟高产的小麦新品种可采用杂交育种5. 探究利用秋水仙素培育四倍体蓝莓的实验中,每个实验组选取 50 株蓝莓幼苗,以秋水仙素溶液处理它们的幼芽,得到结果如图所示,相关说法正确的是( ) A、实验原理是秋水仙素能够抑制着丝点分裂,诱导形成多倍体 B、自变量是秋水仙素浓度和处理时间,所以各组蓝莓幼苗数量和长势应该相等 C、判断是否培育出四倍体蓝莓最可靠的方法是将四倍体果实与二倍体果实进行比较 D、由实验结果可知用约0.1%和 0.05%的秋水仙素溶液处理蓝莓幼苗效果相同6. 油菜物种甲(2n=20)与乙(2n=16)通过人工授粉杂交,获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙,用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁,待丁开花后自交获得后代戊若干。下列叙述正确的是( )A、秋水仙素通过促进着丝点分裂,使染色体数目加倍 B、幼苗丁细胞分裂后期,可观察到36或72条染色体 C、丙到丁发生的染色体变化,决定生物的进化方向 D、形成戊的过程未经过地理隔离,因而戊不是新物种7. 目前市场上食用的香蕉是由三倍体无子芭蕉经过驯化而来。如图所示为三倍体芭蕉的培育过程,下列叙述错误的是( )

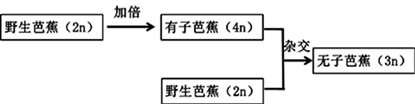

A、实验原理是秋水仙素能够抑制着丝点分裂,诱导形成多倍体 B、自变量是秋水仙素浓度和处理时间,所以各组蓝莓幼苗数量和长势应该相等 C、判断是否培育出四倍体蓝莓最可靠的方法是将四倍体果实与二倍体果实进行比较 D、由实验结果可知用约0.1%和 0.05%的秋水仙素溶液处理蓝莓幼苗效果相同6. 油菜物种甲(2n=20)与乙(2n=16)通过人工授粉杂交,获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙,用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁,待丁开花后自交获得后代戊若干。下列叙述正确的是( )A、秋水仙素通过促进着丝点分裂,使染色体数目加倍 B、幼苗丁细胞分裂后期,可观察到36或72条染色体 C、丙到丁发生的染色体变化,决定生物的进化方向 D、形成戊的过程未经过地理隔离,因而戊不是新物种7. 目前市场上食用的香蕉是由三倍体无子芭蕉经过驯化而来。如图所示为三倍体芭蕉的培育过程,下列叙述错误的是( ) A、“无子芭蕉”无法产生后代,这种变异属于不可遗传变异 B、野生芭蕉和四倍体有子芭蕉虽能杂交,但它们仍然存在生殖隔离 C、若图中无子芭蕉3n的基因型为AAa,则有子芭蕉4n的基因型可能为AAaa D、该过程所发生的变异可为生物的进化提供原材料8. 已知玉米高秆对矮秆(抗倒伏)为显性、抗病对不抗病为显性,以纯合高秆抗病玉米和纯合矮秆不抗病玉米为亲本,培育矮秆抗病小麦。下列相关叙述错误的是( )A、控制玉米高秆与矮秆的一对等位基因的最本质差别是两者的碱基序列不同 B、若用杂交育种,子一代自交出现矮秆抗病品种是基因自由组合的结果 C、若用单倍体育种,则通过花药离体培养所得的植株均为纯合的二倍体 D、若利用射线等处理矮秆不抗病小麦种子,可实现人工诱变,但成功率低9. 为获得果实较大、含糖量高的四倍体葡萄(4N=76),将二倍体葡萄茎段经秋水仙素溶液处理后扦插栽培。研究结果显示,植株中约40%的细胞染色体被诱导加倍,这种植株含有2N细胞和4N细胞,称为“嵌合体”,其自交后代中有四倍体植株。下列叙述错误的是( )A、秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成 B、“嵌合体”产生的原因是细胞的分裂不同步 C、“嵌合体”产生配子过程中,部分细胞染色体联会紊乱 D、“嵌合体”个体自交也可产生二倍体、三倍体的子代10. 普通小麦中有高秆抗病(TTRR)和矮秆易感病(ttrr)两个品种,下图示甲、乙两个实验小组的育种实验方案。下列叙述错误的是( )

A、“无子芭蕉”无法产生后代,这种变异属于不可遗传变异 B、野生芭蕉和四倍体有子芭蕉虽能杂交,但它们仍然存在生殖隔离 C、若图中无子芭蕉3n的基因型为AAa,则有子芭蕉4n的基因型可能为AAaa D、该过程所发生的变异可为生物的进化提供原材料8. 已知玉米高秆对矮秆(抗倒伏)为显性、抗病对不抗病为显性,以纯合高秆抗病玉米和纯合矮秆不抗病玉米为亲本,培育矮秆抗病小麦。下列相关叙述错误的是( )A、控制玉米高秆与矮秆的一对等位基因的最本质差别是两者的碱基序列不同 B、若用杂交育种,子一代自交出现矮秆抗病品种是基因自由组合的结果 C、若用单倍体育种,则通过花药离体培养所得的植株均为纯合的二倍体 D、若利用射线等处理矮秆不抗病小麦种子,可实现人工诱变,但成功率低9. 为获得果实较大、含糖量高的四倍体葡萄(4N=76),将二倍体葡萄茎段经秋水仙素溶液处理后扦插栽培。研究结果显示,植株中约40%的细胞染色体被诱导加倍,这种植株含有2N细胞和4N细胞,称为“嵌合体”,其自交后代中有四倍体植株。下列叙述错误的是( )A、秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成 B、“嵌合体”产生的原因是细胞的分裂不同步 C、“嵌合体”产生配子过程中,部分细胞染色体联会紊乱 D、“嵌合体”个体自交也可产生二倍体、三倍体的子代10. 普通小麦中有高秆抗病(TTRR)和矮秆易感病(ttrr)两个品种,下图示甲、乙两个实验小组的育种实验方案。下列叙述错误的是( )甲组

P高秆抗病×矮秆易感病

↓

F1 高秆抗病

F2 矮秆抗病Ⅰ

乙组

P高秆抗病×矮秆易感病

↓

F1 高秆抗病

F2 矮秆抗病Ⅱ

A、甲组进行杂交育种,原理是基因重组 B、通过杂交可以集中两个亲本的优良基因 C、矮秆抗病Ⅱ中全部基因纯合,能稳定遗传 D、矮秆抗病Ⅰ中能稳定遗传的占1/311. 我国小麦育种专家李振声将长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到普通小麦中,培育成了小麦二体异附加系(流程如下图所示)。普通小麦6n=42,记为42W;长穗偃麦草2n=14,记为14E。根据流程示意图判断,下列叙述错误的是( ) A、①过程可用秋水仙素处理,得到纯合二倍体 B、丙染色体组成具有多样性与乙形成配子时7E随机分配有关 C、丁自交产生的子代中,含有2E的植株戊约占1/4 D、该育种过程依据的原理是基因重组和染色体变异12. 某植物花粉粒细胞中有2个染色体组,染色体数为24条。图中过程③是用秋水仙素处理幼苗。下列叙述错误的是( )

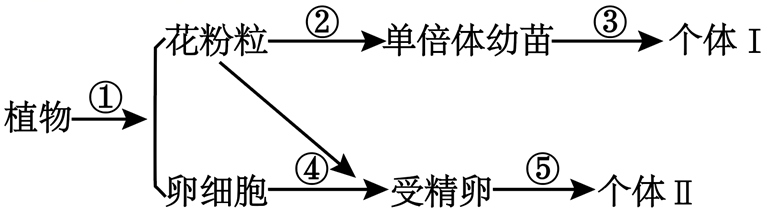

A、①过程可用秋水仙素处理,得到纯合二倍体 B、丙染色体组成具有多样性与乙形成配子时7E随机分配有关 C、丁自交产生的子代中,含有2E的植株戊约占1/4 D、该育种过程依据的原理是基因重组和染色体变异12. 某植物花粉粒细胞中有2个染色体组,染色体数为24条。图中过程③是用秋水仙素处理幼苗。下列叙述错误的是( ) A、图中的单倍体幼苗不含同源染色体 B、图中个体Ⅰ与个体Ⅱ属于同一物种 C、过程③的细胞中染色体数目最多可达96条 D、过程①发生基因重组,过程③发生染色体变异13. 育种的方法有杂交育种、单倍体育种、诱变育种、多倍体育种、基因工程育种等,下面对这五种育种方法的叙述,正确的是( )A、都在细胞水平上进行操作 B、都不可能产生定向的可遗传变异 C、都不能通过产生新基因从而产生新性状 D、涉及的原理有:基因突变、基因重组、染色体变异14. 单倍体在植物育种中具有重要意义。在单倍体的培育过程中发现有些单倍体的染色体可自然加倍,有些需要人为处理,最终形成稳定遗传的个体。下列叙述正确的是( )A、单倍体只含有本物种一半的遗传物质,一定不含同源染色体 B、通过细胞核内遗传物质重复复制或核融合可导致染色体自然加倍 C、秋水仙素处理单倍体幼苗可抑制有丝分裂间期纺锤体形成而使染色体加倍 D、单倍体胚状体可作为转基因受体细胞且转化后直接获得可育的转基因植株15. 下列关于几种育种方式的叙述中,正确的是( )A、杂交育种可以获得稳定遗传的个体 B、诱变育种可大幅提高有利变异的比例 C、单倍体育种通过花药离体培养得到纯合二倍体,排除了显隐性干扰 D、多倍体育种过程中不涉及到人工诱变

A、图中的单倍体幼苗不含同源染色体 B、图中个体Ⅰ与个体Ⅱ属于同一物种 C、过程③的细胞中染色体数目最多可达96条 D、过程①发生基因重组,过程③发生染色体变异13. 育种的方法有杂交育种、单倍体育种、诱变育种、多倍体育种、基因工程育种等,下面对这五种育种方法的叙述,正确的是( )A、都在细胞水平上进行操作 B、都不可能产生定向的可遗传变异 C、都不能通过产生新基因从而产生新性状 D、涉及的原理有:基因突变、基因重组、染色体变异14. 单倍体在植物育种中具有重要意义。在单倍体的培育过程中发现有些单倍体的染色体可自然加倍,有些需要人为处理,最终形成稳定遗传的个体。下列叙述正确的是( )A、单倍体只含有本物种一半的遗传物质,一定不含同源染色体 B、通过细胞核内遗传物质重复复制或核融合可导致染色体自然加倍 C、秋水仙素处理单倍体幼苗可抑制有丝分裂间期纺锤体形成而使染色体加倍 D、单倍体胚状体可作为转基因受体细胞且转化后直接获得可育的转基因植株15. 下列关于几种育种方式的叙述中,正确的是( )A、杂交育种可以获得稳定遗传的个体 B、诱变育种可大幅提高有利变异的比例 C、单倍体育种通过花药离体培养得到纯合二倍体,排除了显隐性干扰 D、多倍体育种过程中不涉及到人工诱变二、综合题

-

16. 西瓜为一年生二倍体植物。瓜瓤脆嫩,味甜多汁,富含多种营养成分,是夏季主要的消暑果品。请回答下列问题:(1)、若西瓜果肉颜色受两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,且只要有一个显性基因就表现为白瓤,两对基因全隐性时表现为红瓤。现以纯种白瓤西瓜AABB(P1)为母本,红瓤西瓜(P2)为父本进行杂交实验,则F1表现为瓤西瓜;F1个体之间随机传粉,后代表现型及比例为;F1做母本与P2进行回交实验,后代表现型及比例为。(2)、西瓜的重量由三对独立遗传的等位基因(用C、c、D、d、E、e表示)控制,每增加一个显性基因西瓜增重相同。若用瓜重为6千克的西瓜植株与瓜重为4千克的西瓜植株杂交,F1瓜重均为5千克,F2中瓜重为2千克与8千克的西瓜植株各占1/64,则瓜重为6千克的西瓜植株有个显性基因。瓜重分别为2千克与8千克的西瓜植株杂交,子代基因型为。(3)、下图为三倍体无子西瓜育种流程图,其培育的原理是;无子性状这种变异(选填“属于”或“不属于”)可遗传的变异。图中秋水仙素的作用于有丝分裂期,可抑制。

17. 曼陀罗常见的有二倍体和四倍体(4n=48)植株。曼陀罗果实的形状球形(B)对卵圆形(b)是显性。现有少量曼陀罗幼苗(Bb)用于育种:(1)、该幼苗(Bb)可用诱导成为四倍体,此四倍体植株开花后可形成三种有效花粉,其比例大约是BB:Bb:bb=。(2)、用四倍体曼陀罗的花药离体培养获得的单倍体(填“可育”或“不可育”),原因是。(3)、经研究发现形成花粉母细胞时,由于个别染色质穿壁转移,在二倍体植株中偶尔出现三体(2n+1),这样的三体植物果形变异很大,说明。(4)、先天性愚型也是因为患者比正常人多了一条染色体,高龄产妇往往需要进行等产前诊断鉴别胎儿是否患此病。18. 现有味甘汁多、消暑解渴、稳定遗传的绿皮(G)、红瓤(R)、小籽(e)西瓜品种甲与白皮(g)、黄瓤(r)、大籽(E)西瓜品种乙,三对基因自由组合。请根据如图所示西瓜育种流程图回答有关问题:

17. 曼陀罗常见的有二倍体和四倍体(4n=48)植株。曼陀罗果实的形状球形(B)对卵圆形(b)是显性。现有少量曼陀罗幼苗(Bb)用于育种:(1)、该幼苗(Bb)可用诱导成为四倍体,此四倍体植株开花后可形成三种有效花粉,其比例大约是BB:Bb:bb=。(2)、用四倍体曼陀罗的花药离体培养获得的单倍体(填“可育”或“不可育”),原因是。(3)、经研究发现形成花粉母细胞时,由于个别染色质穿壁转移,在二倍体植株中偶尔出现三体(2n+1),这样的三体植物果形变异很大,说明。(4)、先天性愚型也是因为患者比正常人多了一条染色体,高龄产妇往往需要进行等产前诊断鉴别胎儿是否患此病。18. 现有味甘汁多、消暑解渴、稳定遗传的绿皮(G)、红瓤(R)、小籽(e)西瓜品种甲与白皮(g)、黄瓤(r)、大籽(E)西瓜品种乙,三对基因自由组合。请根据如图所示西瓜育种流程图回答有关问题: (1)、图中①过程所用的试剂为 , 得到的四倍体与乙杂交,其四倍体母本上所结西瓜的果皮基因型为 , 其种皮的染色体组数 , 通过②途径培育无籽西瓜的方法叫做。(2)、通过③途径培育无籽西瓜时所用的试剂为。方法产生的无籽性状可以遗传给后代。(填②或③)(3)、过程⑤育种方法的原理是 , 图中F1可以产生种基因型的配子。F1逐代自交产生Fn的过程中,若不经过筛选淘汰,则该种群是否发生进化 , 原因是。

(1)、图中①过程所用的试剂为 , 得到的四倍体与乙杂交,其四倍体母本上所结西瓜的果皮基因型为 , 其种皮的染色体组数 , 通过②途径培育无籽西瓜的方法叫做。(2)、通过③途径培育无籽西瓜时所用的试剂为。方法产生的无籽性状可以遗传给后代。(填②或③)(3)、过程⑤育种方法的原理是 , 图中F1可以产生种基因型的配子。F1逐代自交产生Fn的过程中,若不经过筛选淘汰,则该种群是否发生进化 , 原因是。