河南省信阳重点中学2021-2022学年高三上学期历史月考试卷(8月份)

试卷更新日期:2021-10-27 类型:月考试卷

一、单选题(每小题2分,24小题,共48分)

-

1. 在河南安阳商代晚期铸铜遗址中,发现了一种直径为83厘米、壁厚4~5厘米的大型坩埚。这种坩埚每个至少可熔铜200千克左右,当时铸造后母戊鼎(也称“司母戊鼎”)至少需要六个这种大型坩埚。这说明后母戊鼎的成功铸造得益于( )A、青铜铸造技术的普及 B、工商食官制度的实行 C、国家组织能力的强大 D、用煤冶炼技术的提高2. 周公将从远古到殷商的礼仪进行了大规模的整理、改造和规范化,孔子也一再强调自己“梦见周公”“吾从周”。但后世普遍认为儒家思想的开创者是孔子而非周公。这主要是基于孔子( )A、将血缘纽带注入到政治秩序之中 B、更加注重等级规范和尊卑秩序 C、将礼乐制度改造为封建统治秩序 D、高扬道德自觉并关注人伦亲情3. 如图为全国出土先秦、秦汉时期铁制农具数量对比图。这表明秦汉时期( )

A、农业生产力发生质的变化 B、铁制农具得到普及 C、精耕细作农业生产模式发展 D、土地私有制的发展4. 西汉初年,萧何死后,曹参为相,举事皆循旧例,无所变更。对于“文言刻深,欲务声名”的人,斥而不用;对于“谨厚长者”,给予提拔。当时老百姓歌颂道:“萧何为法,讲若画一;曹参代之,守而勿失。载其清靖,民以宁一。”上述行举( )A、旨在解决王国割据危机 B、反映了与民休息的理念 C、体现了小国寡民的追求 D、被当权者长期奉为信条5. 西汉成帝时,其母王政君的兄弟王凤、王商、王立、王根等四人相继为大司马大将军,王氏封侯者前后达九人,甚至出现了“政事大小皆自凤出,天子曾不壹举手”的局面。这种现象的出现( )A、说明官吏选拔制度不完善 B、暴露了汉初分封诸侯的弊端 C、本质上是君主专制的产物 D、反映了家天下观念根深蒂固6. 如表是唐朝后期南北户数升降比较表。此表说明( )

A、农业生产力发生质的变化 B、铁制农具得到普及 C、精耕细作农业生产模式发展 D、土地私有制的发展4. 西汉初年,萧何死后,曹参为相,举事皆循旧例,无所变更。对于“文言刻深,欲务声名”的人,斥而不用;对于“谨厚长者”,给予提拔。当时老百姓歌颂道:“萧何为法,讲若画一;曹参代之,守而勿失。载其清靖,民以宁一。”上述行举( )A、旨在解决王国割据危机 B、反映了与民休息的理念 C、体现了小国寡民的追求 D、被当权者长期奉为信条5. 西汉成帝时,其母王政君的兄弟王凤、王商、王立、王根等四人相继为大司马大将军,王氏封侯者前后达九人,甚至出现了“政事大小皆自凤出,天子曾不壹举手”的局面。这种现象的出现( )A、说明官吏选拔制度不完善 B、暴露了汉初分封诸侯的弊端 C、本质上是君主专制的产物 D、反映了家天下观念根深蒂固6. 如表是唐朝后期南北户数升降比较表。此表说明( )项目

天宝元年(742年)户数

元和年间(806﹣820年)户数

下降幅度(%)

占全国户数比例(%)

北方

3736652

866887

76.8

36.52

南方

3117624

1506548

51.68

63.48

总计

6854276

2373435

65.73

100

A、政局变化影响户数增长 B、南方户数呈现增长趋势 C、经济重心南移步伐放缓 D、北方人口躲避战乱南迁7. 北宋法律规定,所有与农户有关的田宅、婚姻、债务之类的民事诉讼,必须在每年十月一日后才能起诉,次年正月二十日停止受理,三月三日以前审理完毕。这一规定体现了( )A、薄赋观念 B、程朱理学思想 C、重本思想 D、经世致用观念8. 明朝积极建立朝贡体系,对夷国贡期的规定和执行比较严格。清朝建立后,要求朝鲜、琉球、安南等朝贡国初次朝贡时,“亦照旧例封赐”。此后,清政府把贡期延长,使各国朝贡频次减少。清王初这样做旨在( )A、宣示皇权的合法地位 B、沿袭前明的朝贡体系 C、减轻双方的财政负担 D、拓展国家的政治版图9. 康乾时期,仅江南一省的赋税就占了全国的三成,科举考试录取更有“天下英才,半数尽出江南”之说。后来,清廷把江南省拆分为江苏、安徽两省。此举( )A、贯彻了中央集权的政治意图 B、实现了地区之间的相互制衡 C、体现了君主专制的不断强化 D、平衡了各地经济文化的发展10. 19世纪中期,上海周边的南浔、震泽等地丝商将买进的土丝按等级分发给农户或小作坊再次缫制成经丝,专供出口,出现了产销两旺的局面,时人称为“洋经丝”,其价格也远高于未经再加工的丝。这一现象可以反映当时( )A、中国在对外贸易中的出超地位 B、近代民族工业得到了初步发展 C、传统手工业积极适应市场变化 D、自然经济具有顽强的抵制作用11. 洋务派在1865年以后创办的军事工业中,普遍实行雇佣劳动。工人的工资基本上是按照技术高低而定,劳动强度虽然很大,但加班作业,亦加给工资。这表明当时的洋务企( )A、注重保障工人权益 B、已脱离落后因素的影响 C、具有资本主义因素 D、主动引进西方先进技术12. 山西票号,又称“汇兑庄”,是我国商品生产和流通发展到一定阶段的产物。但从1853年至1863年,汉口、扬州、南京等地的票号相继撤庄。该现象反映( )A、银行制度取代传统汇兑模式 B、近代民族资本主义初步发展 C、清朝政府压制商品经济发展 D、社会动荡阻碍南方经济发展13. 1915年3月31日,英国《泰晤士报》的记者说:“袁世凯的情形变得不容乐观。广东爆发反叛,都督对中央政府的效忠正开始变得愈来愈有中立的色彩。至于其他省份表面上虽仍表示效忠政府,实际上,就算没有秘密地表现出敌意,也至少维持中立的立场,以图斡旋于各方之间。”这一分析( )A、与袁世凯窃取辛亥革命成果有关 B、反映了国内政治力量的重组 C、为北洋政府的国政治理进行辩护 D、反映出当时中国内部存在隐患14. 从广东、福建到湖北、江苏,革命的浪潮不断高涨,仅仅两三年之内,革命党人“致力于国民革命四十年来未竟之事业”,就获得了巨大的成就。这一成就( )A、完成孙中山先生未竟的革命目标 B、促进了国共两党第二次合作 C、动摇了帝国主义统治中国的根基 D、基本完成了民主革命的任务15. 1926年7月中共中央制定的《目前农运计划》指出:在目前状况之下,农民运动发展应取集中的原则,全国除粤省外,应集中在湘、鄂、赣、豫四省发展;次则陕西、四川、广西、福建、安徽、江苏、浙江七省亦应以相当的力量去做。据此可知,当时中国共产党( )A、在农村地区力量较为薄弱 B、决定走农村包围城市道路 C、调整策略以适应北伐需要 D、集中力量建立革命根据地16. 1938年8月,粤汉铁路管理局由武昌迁至衡阳;1937年9月至1938年9月,国民政府专门修建了湘桂铁路衡阳至桂林段,在衡阳设立了湘桂铁路管理局。衡阳铁路事业步人了一段至今仍令衡阳人自豪的辉煌时期。这一时期衡阳铁路的发展( )A、适应了中国时局变化的需要 B、反映出政府振兴中部经济的意图 C、是列强对华资本输出的结果 D、折射出国民政府抗战政策的调整17. 1948年,为纪念五一国际劳动节,中共中央发表“五一口号”,将初稿第24条“中国劳动人民和被压迫人民的组织者,中国人民解放战争的领导者﹣﹣中国共产党万岁”,修改为“中华民族解放万岁”。这种修改是为了( )A、促成战略决战 B、扩大统一战线 C、转移工作重心 D、实现民族平等18. 1964年8月,国务院出台规定:户口从农村迁往城市、集镇,从镇迁往城市的,要严格限制,从小城市迁往大城市,从其他城市迁往北京、上海两市的,要适当限制。该规定实质上( )A、固化了城乡二元经济体系 B、有利于大城市经济的繁荣 C、纠正了工作中的右倾错误 D、推动了农村城镇化的进程19. 18世纪末,同法国作斗争几乎成为欧洲各国一切国际会议和外交谈判的中心问题。这反映了当时法国( )A、工业生产领先欧洲 B、实行殖民扩张政策 C、掀起反封建的浪潮 D、工人运动此起彼伏20. 在出席中华人民共和国建国五周年庆典前夕,赫鲁晓夫决定在141项援华工程的基础上再增加15项,并提升技术含量。伏罗希洛夫发言称这是苏联经济难以承受的,赫鲁晓夫说非如此不能使中国人感受到友谊。这些援华工程 ( )A、根源于中国经济发展的需要 B、标志着美国孤立中国政策的破产 C、推动了中国社会主义工业化 D、促进了中苏之间长期的友好合作21. 1946年,戴高乐强调“同海外领地联结在一起,法国是一个大国,失去这些领地,法国将不再成为大国”;1958年,他又宣布法兰西共同体之中的成员国“享有自治权,他们应当民主的、自主的管理自己”。戴高乐的转变主要是由于( )A、法国经济的衰退 B、民族独立运动的高涨 C、两极格局的影响 D、法国殖民体系的崩溃22. 1949年,德国分裂为东、西两个德国。如表是西德和东德交流情况的部分统计:据此可知,该时期( )1970年

1988年

“德国内部贸易额”(西德马克)

46亿

141亿

东德赴西德的访问人次

105万

674亿

西德赴东德的访问人次

125万

555万

两德间电话通话次数

70万

4000万

A、西德经济发展水平高于东德 B、两德交流方式单一,缺乏突破 C、双边交流促进了国家统一进程 D、两德掌握了双边关系发展自主权23. 如表为一国际组织成立后召开的第一、二、四次国际会议情况。该国际组织的发展( )会议时间

与会国数量

会议通过的文件

1961年9月

25个

《关于战争的危险和呼吁和平的声明》

1964年10月

42个

《和平和国际合作纲领》

1973年9月

75个

《经济合作行动纲领》

A、使联合国内力量结构逐渐发生变化 B、导致资本主义阵营出现分化 C、从经济合作为主转向经济政治合作 D、推动美苏关系不断走向缓和24. 中共十八大召开后不到一年的时间内,中国国家领导人先后出访了东盟十国中的九国和上海合作组织中的四个国家,以及印度、巴基斯坦等周边国家,一些周边国家领导人也纷纷访问中国。开展这些外交活动( )A、说明中国重视与第三世界国家的关系 B、表明中国突破了不结盟政策的束缚 C、有助于中国建设和平稳定的周边环境 D、说明中国积极开展以联合国为中心的多边外交二、非选择题(三小题,共52分)

-

25. (阅读材料,回答下列问题:

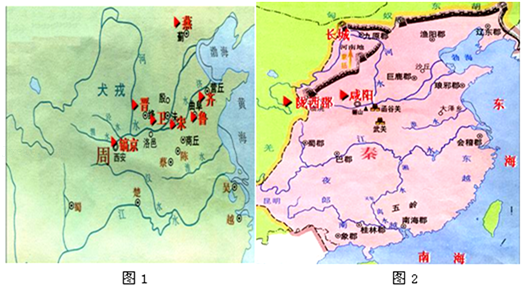

材料一 如图所示

材料二 政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

﹣﹣摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 英国是一个稳重的民族,它注重实际而不耽于空想,长于宽容而不爱走极端,在世界历史的长剧中,属于英国的惊心动魄的场面着实不多见。但正是这个不爱走极端的稳重的民族为现代世界(至少是西方世界)奠定了好几块基石。

﹣﹣钱乘旦、陈晓律《在传统与变革之间﹣﹣﹣英国文化模式溯源》

请回答:

(1)、比较材料一中的图1和图2,提取两幅图所反映出的历史变迁的信息。(2)、结合古代中国政治制度演变的史实,对材料二中的“变动”与“不变”的内涵加以解读。(3)、根据材料三和所学知识,指出英国为现代世界奠定“基石”的主要表现。26. 阅读材料,完成下列要求。材料:自从人类有了精神活动以来,就开始了精神不断进化的过程。但是精神进化发生质变,在人类历史上仅有两次。一次是在公元前600至前300年间的文明轴心时代,另一次则发生在近代社会历史发展的过程当中。从这个意义上说,精神进化的确是一个超长时段的概念。面对这样一个超长时段的概念,人们要扣问的是,在精神进化的过程中,精神内核的变化或曰精神核心价值的变化是什么?人类精神进化的过程与“开放”的概念有着密切的内在联系,它主要体现两方面的意义:一方面是在开放的时代,人类精神进化的步伐会更快些,涵盖的内容也会更多些;另一方面是人类精神进化的内涵当中,本身就包含着丰富的开放文化观念。

﹣﹣摘编自梁景和、殷定泉《文化开放时代的精神进化》

围绕材料,结合中外相关史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

27. 阅读材料,完成下列要求。材料一:汉王朝在一些不具备设置郡县管理的边疆地区,设立了一些专门机构,诸如西域都护府,负责维护边疆地区的稳定。隋唐两朝实行较为开明的治边政策,设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区。元朝在地方上设置行中书省行政区域,对南部的广大少数民族地区除设置宣慰司、安抚司等机构外,大量任用土著首领对少数民族进行管理,即土官制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理。清朝政府在中央设立理藩院,主管边疆民族事务,在地方采用适合当地民族社会的统治体制,如西藏以达赖和驻藏大臣协同管理噶厦政府制,西南地区改土归流酌情保留土司制,台湾为隶属福建的府州县制等等。

﹣﹣摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二:19世纪70年代,日本意图侵占台湾,其理由是该地民众为中国的“化外之民”,“不治”说明没有有效的统治关系,没有统治关系也就没有主权。日本所挟以为据的“理由”来自近代西方威斯特伐利亚体系。清末,随着边疆危机的深入,边疆建省呼声日益高涨。有人提出在西藏等地建立行省,实行直接统治,去掉那种在新的国际规则下往往授人以柄的“藩属”关系。1884年建新疆省,1885年建台湾省,1907年建东北三省。在新的国际形势之下,晚清政府改变了传统的治边理念和统治方式,昭示中国对边疆的主权。

﹣﹣摘编自但兴悟《“大一统”中国的重新塑造:近代边疆危机与建省改制》

(1)、根据材料一,归纳从汉代至清代中国边疆治理的变化及发展趋势。(2)、根据材料二并结合所学知识,分析清末边疆治理理念发生变化的原因。