八上历史第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立 单元测试卷B

试卷更新日期:2021-10-08 类型:单元试卷

一、单选题

-

1. 蔡元培先生1925年曾经撰写过一-副挽联:“是中国自由神,三民五权,推翻历史数千年专制之局。愿吾侪后死者,齐心协力,完成先生一二件未竟之功。”该挽联是写给谁的?( )A、邓世昌 B、谭嗣同 C、孙中山 D、张自忠2. 孙中山称陆皓东是“为共和革命而牺牲的第一人”。陆皓东所牺牲的那次革命活动标志着以孙中山为首的资产阶级革命派在武装革命的道路上迈出了第一步。这次革命活动是( )A、兴中会的成立 B、广州起义 C、中国同盟会的成立 D、在《民报》发刊词中提出三民主义3. 孙中山回顾了十年来的斗争历程,确信“但从分道扬镳,终不如集中力量,事较易济”。经过了相当充分的酝酿,条件终于成熟。在孙中山和黄兴等人的倡导下,1905年8月于日本东京建立了中国同盟会。这说明了同盟会的成立( )A、目的是集中革命力量,建立统一的革命组织 B、以“振兴中华”为宗旨 C、大大推动了全国革命运动的发展 D、是一个全国性的资产阶级革命政党4. 八国联军侵华战争爆发后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具。资产阶级革命情绪高涨,各种革命团体纷纷成立,其中影响较大的有( )

①光复会 ②华兴会 ③兴中会 ④强学会

A、①② B、②③ C、③④ D、①④5. 服装具有重要的社会政治功能。1912 年中华民国政府通令将中山装定为礼服,并赋予了新的含义:门襟五粒纽扣表示……袖口三粒纽扣表示三民主义。下面不属于三民主义内容的是( )A、民族主义 B、民权主义 C、民生主义 D、民主主义6. 下图是广州成为中国近代民主革命策源地的重要见证,也是全国第一批重点文物保护单位。中华人民共和国成立后,改为纪念公园。兴建该公园是为了纪念( ) A、萍浏醴起义 B、安庆起义 C、广西起义 D、黄花岗起义7. “危局如斯敢惜身?愿将生命作牺牲。”这是在1907年浙皖起义中牺牲的女革命家的豪迈诗篇。这位女革命家是( )A、邹容 B、徐锡麟 C、陈天华 D、秋瑾8. “……即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与军民协商统一办法……仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土,为一大中华民国,予与皇帝得以退处宽闲……”这是清帝退位诏书中的部分内容,清帝退位诏书的颁布( )A、宣告封建主义退出历史舞台 B、意味着民主主义革命的终结 C、宣告中华民国的成立 D、意味着中国君主专制的终结9. 下列历史事件与如图所示信息直接相关的是( )

A、萍浏醴起义 B、安庆起义 C、广西起义 D、黄花岗起义7. “危局如斯敢惜身?愿将生命作牺牲。”这是在1907年浙皖起义中牺牲的女革命家的豪迈诗篇。这位女革命家是( )A、邹容 B、徐锡麟 C、陈天华 D、秋瑾8. “……即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与军民协商统一办法……仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土,为一大中华民国,予与皇帝得以退处宽闲……”这是清帝退位诏书中的部分内容,清帝退位诏书的颁布( )A、宣告封建主义退出历史舞台 B、意味着民主主义革命的终结 C、宣告中华民国的成立 D、意味着中国君主专制的终结9. 下列历史事件与如图所示信息直接相关的是( ) A、广州黄花岗起义 B、武昌起义 C、中华民国的建立 D、清帝退位10. 从1911年10月到 11月下旬,全国已有湖北、湖南、陕西、江西、山西、云南、浙江、江苏、贵州、安徽、广西、福建、广东等一半以上的省份发动起义,宣布独立,清王朝的统治土崩瓦解。各地纷纷宣布独立是响应( )A、金田起义的爆发 B、北伐战争的进行 C、武昌起义的胜利 D、护国战争的发动11. 这次革命建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体,传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,促使社会经济,思想文化和社会风俗等方面发生新的变化,冲破了封建主义的藩篱,打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件。据此推断,这次革命( )A、开始了中国近代化的探索 B、是一场资产阶级的民族民主革命 C、是新民主主义革命的开端 D、推翻了帝国主义、封建主义统治12. 以下对民国初年社会生活的描述,符合史实的是( )A、辛亥革命后,仍然有人蓄辫 B、新式婚礼取代传统婚礼成为主流 C、公众场所已无传统长袍马掛的身影 D、即使在偏远乡村,过年也不再向长辈头行礼13. 孙中山在《建国方略》中说:“当初次之失败也,举国舆论莫不目予(我)辈为乱臣贼子。凡认识者,视(吾人)为毒蛇猛兽,而莫敢与吾人交游。惟庚子(1900年)失败之后,鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣。形势的变化反映出( )A、革命有了广泛的群众基础 B、革命时机和条件已经成熟 C、清王朝的统治已不得人心 D、民主共和观念已深入人心14. ” ……树立了‘国民全体’作为‘国家主权’拥有者的崇高地位……废除了绝对的不受任何限制的最高权力……是革命党人将权力关进牢笼的一次勇敢的、大胆的尝试。”与之相关的史实是( )A、三民主义的提出 B、《中华民国临时约法》颁布 C、武昌起义 D、北伐战争15. 造成如表项目变化的主要原因是( )

A、广州黄花岗起义 B、武昌起义 C、中华民国的建立 D、清帝退位10. 从1911年10月到 11月下旬,全国已有湖北、湖南、陕西、江西、山西、云南、浙江、江苏、贵州、安徽、广西、福建、广东等一半以上的省份发动起义,宣布独立,清王朝的统治土崩瓦解。各地纷纷宣布独立是响应( )A、金田起义的爆发 B、北伐战争的进行 C、武昌起义的胜利 D、护国战争的发动11. 这次革命建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体,传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,促使社会经济,思想文化和社会风俗等方面发生新的变化,冲破了封建主义的藩篱,打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件。据此推断,这次革命( )A、开始了中国近代化的探索 B、是一场资产阶级的民族民主革命 C、是新民主主义革命的开端 D、推翻了帝国主义、封建主义统治12. 以下对民国初年社会生活的描述,符合史实的是( )A、辛亥革命后,仍然有人蓄辫 B、新式婚礼取代传统婚礼成为主流 C、公众场所已无传统长袍马掛的身影 D、即使在偏远乡村,过年也不再向长辈头行礼13. 孙中山在《建国方略》中说:“当初次之失败也,举国舆论莫不目予(我)辈为乱臣贼子。凡认识者,视(吾人)为毒蛇猛兽,而莫敢与吾人交游。惟庚子(1900年)失败之后,鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣。形势的变化反映出( )A、革命有了广泛的群众基础 B、革命时机和条件已经成熟 C、清王朝的统治已不得人心 D、民主共和观念已深入人心14. ” ……树立了‘国民全体’作为‘国家主权’拥有者的崇高地位……废除了绝对的不受任何限制的最高权力……是革命党人将权力关进牢笼的一次勇敢的、大胆的尝试。”与之相关的史实是( )A、三民主义的提出 B、《中华民国临时约法》颁布 C、武昌起义 D、北伐战争15. 造成如表项目变化的主要原因是( )项目

时间

变化

农户

1914-1918年

减少1500多万户

耕地

1914-1918 年

减少2600多万亩

荒地

1914-1918 年

增加4900多万亩

军费

1916-1918 年

增加5000多万元

A、府院之争 B、军阀纷争 C、列强侵略 D、农民战争16. 某位导演准备拍电视剧《孙中山》时,需要为《中华民国临时约法》写一段“画外音”,你认为下列不适合的是( )A、规定了临时大总统拥有至高无上的权力 B、规定了中华民国的主权属于全体国民 C、我国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的文件 D、它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由的原则17. 1912年3月11日,孙中山以临时大总统颁布的《中华民国临时约法》规定,中华民国的主权属于( )A、总统 B、总理 C、参议院 D、全体国民18. “作民权保障,谁非后死者:为宪法流血,公真第一人”,这是孙中山为谁作的挽联?( )A、蔡鍔 B、黄兴 C、宋教仁 D、陈天华19. 徐中约在《中国近代史》中写道:他(孙中山)的多数追随者仅致力于推翻满人,建立共和国,而很少有人关注民主重建与解决民生这些更重要的任务。当帝国被推翻、民国成立之时,他们认为自己的主要目标已经实现。作者旨在说明辛亥革命失败的主要原因是( )A、帝国主义国家的阻挠和破坏 B、清朝封建势力的强大 C、袁世凯窃取革命的胜利果实 D、中国民族资产阶级的历史局限性20. 南京临时政府规定:官员不分级别,都以西式大氅或燕尾服作为礼服。女子礼服,上装是对襟衫,下装是裙子。这一规定的实质是南京临时政府( )A、重视服饰身份象征 B、强制推行服装统一 C、大力推进社会平等 D、全面学习西方文化21. 下列史实反映的共同主题是( )以冯国璋和曹锟为首的直系军阀,控制着江苏、江西、湖北等省;

以段祺瑞为首的皖系军阀掌握着北京政府,并控制安徽、浙江、山东、福建等省;

奉系军阀张作霖盘踞东北

A、救亡图存 B、走向共和 C、军阀割据 D、军队建设22. “国民党人被迫应战,他们一开始就不能统一行动,处于被动挨打的局面……袁世凯以江西、南京为进攻重点……南京方面,由于部分讨袁军被袁世凯用金钱收买,发生内变,被迫退守临淮关。”由此可见,二次革命失败的原因是( )A、国民党内力量涣散 B、列强武装干涉 C、国民党力量弱小 D、革命脱离人民群众23. 1913年准备北上组阁的宋教仁在上海火车站遇刺身亡。宋教仁遇刺案发生后,孙中山和黄兴等人号召南方各省起来反抗袁世凯,发动了( )A、二次革命 B、护国运动 C、护法运动 D、武昌起义24. 1924年1月,孙中山说:“这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败,比前清更甚,人民困苦,日甚一日。”造成“社会黑暗腐败”的主要原因是( )A、《辛丑条约》的签订 B、帝制的终结 C、《中华民国约法》颁布 D、北洋军阀的统治25. 蒋廷黻所著的《中国近代史》一书指出:“他不过是我国旧环境产生的一个超大政客。在他的任内,他借了一批大外债,用暗杀的手段除了他的大政敌宋教仁,扩充了北洋军队的势力,与日本订了民国4年的条约,最后听了一群小人的话,幻想称帝。”材料中的“他"指的是( )A、黎元洪 B、宣统帝 C、袁世凯 D、张作霖二、材料分析题

-

26. 阅读下列材料,回答问题。

材料一:孙中山活动大事年表:

时间

表现

1866年

出生于广东省香山县(今中山市)

1892年

毕业于香港西医学院,后在澳门、广州一带行医。

1894年6月

上书李鸿章,提出改良主张,未被采纳。

1894年11月

在檀香山组织兴中会,立志推翻清朝统治。

1905年8月

在日本东京创立中国同盟会,提出“三民主义”学说。

1911年武昌起义后

被推举为中华民国临时大总统

1912年1月1日

在南京宣誓就任中华民国临时大总统,建立了中华民国。

1912年2月

制订并颁布《中华民国临时约法》

1913年以后

领导了“二次革命、护国运动、护法运动等革命斗争。

1924年1月

在广州召开国民党“一大,实现国共第一次合作。

1925年3月12日

在北京逝世

材料二:上海《商报》评价孙中山“不知有身,不知有家,不知有敌人,不知有危害,不知有艰难寝馈食息,必于救国,造次颠沛,不忘奋斗”

材料三:孙中山曾说“吾辈即以中国改革发展为己任,虽石烂海枯,而此身尚存,此心不死。既不可以失败而灰心,亦不能以困难而缩步,精神贯注,猛力向前。应付世界发展之潮流,合乎善长恶消之天理。则终有最后成功之一日”

材料四:今年恰逢同盟会成立115周年、孙中山逝世95周年,海峡两岸举行各种活动纪念孙中山。

请回答:

(1)、据材料一,1892年至1894年间孙中山的思想发生了什么变化?概括材料中有关孙中山在1894年—1912年期间的具体革命活动。(2)、材料二评价孙中山有五个“不知”,你怎么理解?结合材料三,你能感受到孙中山怎样的精神品质?(3)、今天,海峡两岸的炎黄子孙共同纪念孙中山的现实意义是什么?27. 阅读下列材料,回答问题。材料一 中国必须用更为先进的社会制度取代封建制度,整个社会才有可能继续进步和发展。其发动者和组织者尽管未能明确提出改变社会制度的问题,但他们顺应了社会发展趋势和方向,积极倡导变革和向资本主义学习,并且付诸实施,吹响了变法的号角,起到了思想启蒙的作用。

材料二 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国",是中国近代内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制,否定了整个皇权体制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一大跃进。

材料三 毛泽东曾经明确指出∶ “研究中国共产党的历史,还应该把党成立以前的辛亥革命和五四运动的材料研究一下。不然,就不能明了历史的发展。”……从辛亥革命的爆发到中国共产党的成立,中间相隔只有十年。可以说,中国共产党的老一代革命家们,几乎没有例外地参加过辛亥革命或受到过这次革命的深刻影响。这些老一代共产党人和许多后来同共产党合作的民主人士,是从辛亥革命出发再继续向前迈进的。

(1)、据材料一,分析材料所述历史事件的特点。(2)、据材料二,概括辛亥革命的历史功绩。(3)、综合上述探究,用图示法表达材料一、二、三之间的关系。从中你能得出什么认识?28. 阅读下列材料,回答问题。材料一:下午十时(即晚上10点)行就任礼,宣读誓词,词曰:“颠覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福,此国民之公意,文实遵之。以忠于国,为众服务……谨以此誓于国民。”誓毕,旋即发令,改用阳历,以本日为中华民国元年元月元日。

材料二:中华民国之主权,属于国民全体,中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。中华民国之立法权,以参议院行使之。……临时大总统、副总统由参议院选举之。临时大总统代表临时政府总揽政务。国务员辅佐临时大总统,负其责任。国务员于临时大总统提出法律,颁布法律,及发布命令时,须副署之。法院依法审判民事诉讼及刑事诉讼。参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员四分之三以上出席,出席三分之二以上可弹劾之。

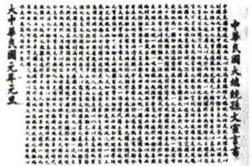

(1)、材料一中誓词是谁在就任什么职务时发表的?材料一中的“本日”具体是哪天?(2)、结合材料所述内容判断,材料二出自什么文件?它具有什么突出的历史地位?(3)、依据材料二,分析其内容体现了什么宪法精神?通过该文献为我国确立了怎样的政治体制?29. 读下列材料,回答问题。材料一:《中华民国大总统孙文宣言书》(下图)。

材料二:袁世凯得到孙中山的保证以后,威逼清帝退位。1912年2月12日,宣统帝下诏退位。第二天,袁世凯通电赞成共和。

1912年3月,袁世凯……就任中华民国临时大总统。

材料三:1912年4月1日,孙中山发表《解职词》。他说,他的辞职“并非功成身退,实欲以中华民国国民之地位,与四万万国民协力造成中华民国之巩固基础”。

(1)、材料一图中的“大中华民国”成立于何时?“孙文”是谁?(2)、材料二中袁世凯得到了孙中山的什么保证?从材料二中找出有关辛亥革命成功和不成功的两方面的信息。(3)、结合材料二和材料三,说明为什么辛亥革命后建立起了中华民国,但孙中山却说大功还没有告成呢?30. 阅读下列材料,回答问题。材料一:万户涕泪,一人冠冕,其心尚有“共和"二字存耶?既忘共和,即称民贼。……誓死戮此民贼,以拯吾民。

——孙中山《讨袁檄文》

材料二:帝国主义和国内买办豪绅阶级支持着的各派新旧军阀,从民国元年以来,相互间进行着继续不断的战争,这是半殖民地中国的特征之一。……这种现象产生的原因有两种,即地方的农业经济(不是统一的资本主义经济)和帝国主义划分势力范围的分裂剥削政策。

——《毛泽东选集》

材料三:1914-1918年的中国社会

农户

1914-1918年

减少1500多万户

耕地

1914-1918 年

减少2600多万亩

荒地

1914-1918年

增加4900多万亩

陆军

1914-1919年

增加92万多人

军费

1916-1918年

增加5000多万元

(1)、据材料一,指出孙中山对袁世凯称帝的态度是什么?结合所学知识,分析袁世凯复辟帝制为什么失败了?(2)、据材料二,概括毛泽东所提出的造成军阀割据的原因是什么。(3)、指出材料三中“1914-1918年的中国社会”所处的局面,并据材料三,分析此局面对中国社会造成了哪些不利的影响。