华师大版初中科学九年级上学期 5.2滑轮

试卷更新日期:2020-09-01 类型:同步测试

一、夯实基础

-

1. 如图所示,古代护城河吊桥上安装的滑轮A是( )

A、动滑轮、能省力 B、定滑轮、能改变力的方向 C、定滑轮、能省力 D、动滑轮、能改变力的方向2. 使用动滑轮可以( )A、省力又省距离 B、省力,但不能改变用力方向 C、既省力又能改变用力方向 D、费力但可以省距离3. 用如图所示的装置来提升物体,既能省力又能改变施力方向的装置是( )A、

A、动滑轮、能省力 B、定滑轮、能改变力的方向 C、定滑轮、能省力 D、动滑轮、能改变力的方向2. 使用动滑轮可以( )A、省力又省距离 B、省力,但不能改变用力方向 C、既省力又能改变用力方向 D、费力但可以省距离3. 用如图所示的装置来提升物体,既能省力又能改变施力方向的装置是( )A、 B、

B、 C、

C、 D、

D、 4. 如图,使用该装置匀速提起重物G,沿不同方向所用的拉力( )

4. 如图,使用该装置匀速提起重物G,沿不同方向所用的拉力( ) A、F1最大 B、F2最大 C、F3最大 D、一样大5. 工厂为了搬运一个笨重的机器进车间,某工人设计了如图所示的四种方案(机器下方的小圆表示并排放置的圆型钢管的截面),其中最省力的方案是( )A、

A、F1最大 B、F2最大 C、F3最大 D、一样大5. 工厂为了搬运一个笨重的机器进车间,某工人设计了如图所示的四种方案(机器下方的小圆表示并排放置的圆型钢管的截面),其中最省力的方案是( )A、 B、

B、 C、

C、 D、

D、 6. 如图所示,动滑轮重2N,弹簧秤的示数为10N,则拉力F和物体的重为( )

6. 如图所示,动滑轮重2N,弹簧秤的示数为10N,则拉力F和物体的重为( )

A、20N,18N B、10N,18N C、18N,10N D、20N,20N7. 如图所示,弹簧测力计和细线的重力及一切摩擦均不计,物重G=5N,则弹簧测力计A和B的示数分别为( )

A、20N,18N B、10N,18N C、18N,10N D、20N,20N7. 如图所示,弹簧测力计和细线的重力及一切摩擦均不计,物重G=5N,则弹簧测力计A和B的示数分别为( ) A、5N,0N B、0N,5N C、5N,5N D、5N,10N8. 小李的质量为50kg,可以举起80kg的杠铃;小胖的质量为70kg,可以举起60kg的杠铃。他们两人通过如图所示的装置来比赛,双方都竭尽全力,看谁能把对方拉起来。比赛结果应是( )

A、5N,0N B、0N,5N C、5N,5N D、5N,10N8. 小李的质量为50kg,可以举起80kg的杠铃;小胖的质量为70kg,可以举起60kg的杠铃。他们两人通过如图所示的装置来比赛,双方都竭尽全力,看谁能把对方拉起来。比赛结果应是( ) A、小李把小胖拉起 B、小胖把小李拉起 C、两个都拉不起 D、两个都拉起9. 小柯用图中装置提升重为400N的物体,不计摩擦和滑轮自重,下列说法正确的是( )

A、小李把小胖拉起 B、小胖把小李拉起 C、两个都拉不起 D、两个都拉起9. 小柯用图中装置提升重为400N的物体,不计摩擦和滑轮自重,下列说法正确的是( ) A、两个滑轮均为定滑轮 B、人将绳子拉过1m,物体也上升1m C、物体匀速上升时,人对绳子的拉力为200N D、使用该装置不能省力,但能改变力的方向10. 同一物体沿相同水平地面被匀速移动,如图所示,拉力分别为F甲、F乙、F丙 , 不计滑轮与轻绳间的摩擦,比较它们的大小,则( )

A、两个滑轮均为定滑轮 B、人将绳子拉过1m,物体也上升1m C、物体匀速上升时,人对绳子的拉力为200N D、使用该装置不能省力,但能改变力的方向10. 同一物体沿相同水平地面被匀速移动,如图所示,拉力分别为F甲、F乙、F丙 , 不计滑轮与轻绳间的摩擦,比较它们的大小,则( ) A、F甲<F乙<F丙 B、F甲>F乙>F丙 C、F甲>F乙=F丙 D、F甲=F乙>F丙11. 小科在A端用如图所示的动滑轮匀速提起200N的水桶,若不计绳重、滑轮重及摩擦,则人拉绳子A端的动力为N;实际测量A端的拉力为110N,不计绳重及摩擦,则滑轮重为N。

A、F甲<F乙<F丙 B、F甲>F乙>F丙 C、F甲>F乙=F丙 D、F甲=F乙>F丙11. 小科在A端用如图所示的动滑轮匀速提起200N的水桶,若不计绳重、滑轮重及摩擦,则人拉绳子A端的动力为N;实际测量A端的拉力为110N,不计绳重及摩擦,则滑轮重为N。 12. 物体A和B所受重力都为120N,滑轮重力不计。当分别用力匀速提升物体A和B时,FA为N,FB为N。

12. 物体A和B所受重力都为120N,滑轮重力不计。当分别用力匀速提升物体A和B时,FA为N,FB为N。 13. 如图所示,某人站在A处用一根绳子和两个滑轮提起物体B,画出最省力的绳子绕法。

13. 如图所示,某人站在A处用一根绳子和两个滑轮提起物体B,画出最省力的绳子绕法。

二、能力提升

-

14. 如图所示,用四个滑轮组分别匀速提升重力均为G的物体,若不计滑轮重、绳重及摩擦,下列关系式正确的是( )A、3F1=G

B、3F2=G

B、3F2=G  C、F3=2G

C、F3=2G  D、F4=2G

D、F4=2G  15. 把质量相等的A、B两物体挂在如图所示的滑轮组下面,不计绳子、滑轮的重力和摩擦,放手后( )

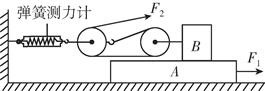

15. 把质量相等的A、B两物体挂在如图所示的滑轮组下面,不计绳子、滑轮的重力和摩擦,放手后( ) A、A上升 B、A下降 C、A、B均静止 D、无法判断16. 如图所示,F1=4N,F2=3N,此时物体A相对于地面静止,物体B以0.1m/s的速度在物体A表面向左做匀速直线运动(不计弹簧测力计、滑轮和绳子的自重及滑轮和绳子之间的摩擦)。下列说法错误的是( )

A、A上升 B、A下降 C、A、B均静止 D、无法判断16. 如图所示,F1=4N,F2=3N,此时物体A相对于地面静止,物体B以0.1m/s的速度在物体A表面向左做匀速直线运动(不计弹簧测力计、滑轮和绳子的自重及滑轮和绳子之间的摩擦)。下列说法错误的是( ) A、绳端移动速度为0.2m/s B、弹簧测力计读数为9N C、物体A和地面之间有摩擦力 D、如果增大F2 , 物体A可能向左运动17. 如图所示,在水平拉力F的作用下,重100N的物体A沿水平桌面做匀速直线运动,弹簧测力计B的示数为10N,则拉力F的大小为N,物体A与水平桌面的摩擦力大小为N。

A、绳端移动速度为0.2m/s B、弹簧测力计读数为9N C、物体A和地面之间有摩擦力 D、如果增大F2 , 物体A可能向左运动17. 如图所示,在水平拉力F的作用下,重100N的物体A沿水平桌面做匀速直线运动,弹簧测力计B的示数为10N,则拉力F的大小为N,物体A与水平桌面的摩擦力大小为N。

三、拓展创新

-

18. 某人到健身房进行健身活动。用如图所示的牵引装置来锻炼腿部和手部肌肉功能。使用时,若绳A处固定不动,手在B处用力FB拉绳,使重物G匀速上升;若绳B处固定不动,腿在A处用力FA拉绳,使重物G匀速上升。下列说法中正确的是( )

A、FA>FB B、FA<FB C、FA=FB D、条件不足,无法确定19. 如图所示,滑轮组匀速提起同一重物时,所用的拉力分别为F1、F2、F3 , 若不计滑轮重和摩擦,这三个力从小到大排列的顺序为。

A、FA>FB B、FA<FB C、FA=FB D、条件不足,无法确定19. 如图所示,滑轮组匀速提起同一重物时,所用的拉力分别为F1、F2、F3 , 若不计滑轮重和摩擦,这三个力从小到大排列的顺序为。 20. 如图,一根不可伸缩的轻绳跨过定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的人拉住。设人的质量为60kg,吊椅的质量为10kg,不计定滑轮与绳子间的摩擦。当人与吊椅一起匀速上升时,人竖直向下拉绳的力等于N,人对吊椅的压力等于N。(g取10N/kg)

20. 如图,一根不可伸缩的轻绳跨过定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的人拉住。设人的质量为60kg,吊椅的质量为10kg,不计定滑轮与绳子间的摩擦。当人与吊椅一起匀速上升时,人竖直向下拉绳的力等于N,人对吊椅的压力等于N。(g取10N/kg) 21. 小科和小敏进行探究定滑轮的特点的活动。

21. 小科和小敏进行探究定滑轮的特点的活动。 (1)、这个探究活动要用到弹簧测力计,因为需要用弹簧测力计来测绳子自由端的拉力和。(2)、如图甲、乙所示,小科、小敏分别对弹簧测力计进行调零。然后他们进行图丙的实验操作,则正确的实验操作是( )A、小科 B、小敏 C、都正确 D、都不正确(3)、本实验探究方案中,合理的是(选填“方案一”或“方案二”)。

(1)、这个探究活动要用到弹簧测力计,因为需要用弹簧测力计来测绳子自由端的拉力和。(2)、如图甲、乙所示,小科、小敏分别对弹簧测力计进行调零。然后他们进行图丙的实验操作,则正确的实验操作是( )A、小科 B、小敏 C、都正确 D、都不正确(3)、本实验探究方案中,合理的是(选填“方案一”或“方案二”)。方案一:相同数量钩码,多次测量求平均值。

方案二:不同数量钩码,各测一组数据。