2019年高考生物二轮复习专题12 种群和群落

试卷更新日期:2019-02-21 类型:二轮复习

一、单选题

-

1. 下列关于群落的结构与演替的叙述,正确的是( )A、修剪整齐的草坪,其水平结构和垂直结构都不存在 B、群落中捕食和竞争关系均不利于生态系统结构的稳定 C、人类的活动会影响群落演替的方向和速度,比如围湖造田 D、森林阶段是所有群落演替的最终阶段,该阶段物种较为丰富2. 下列关于种群和群落的叙述,错误的是( )A、一片草地上的所有灰喜鹊是一个灰喜鹊种群 B、可以用标志重捕法调查老房屋中壁虎的种群密度 C、演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种组成不再变化 D、洪泽湖近岸区和湖心区不完全相同的生物分布,构成群落的水平结构3. 下列有关调查种群密度的说法错误的是( )A、五点取样和等距取样是样方法取样的常用方式 B、调查古树木、蝗虫的幼虫、某种蛇的种群密度,通常采用样方法 C、标志重捕法调查得到的种群密度一般不是最精确的现实反映 D、将M只鹿标记后释放,在重捕的n只鹿中有m只被标记,则该鹿群约有(M×n)÷m只4. 标志重捕法和样方法是调查种群密度的两种常用方法.下列有关说法不正确的是( )A、随机取样方n个,每个样方的生物个体数量为X1、X2、…Xn , 则样方内生物个体数量的平均值为 B、调查动物的种群密度时一般采用标志重捕法 C、计数时同种生物个体无论大小都要计数 D、标志重捕法中种群数量的估算公式是:5. 下列关于种群、群落的叙述,正确的是( )A、调查某地蒲公英的种群密度时,所选择的样方数不会影响调查结果 B、种群增长的“S”型和“J”型曲线都是在K/2时种群数量增长最快 C、群落演替过程中其结构越来越复杂,将来一定能形成森林 D、群落的物种组成是区别不同群落的重要特征6. 某高级中学迁入新建校园14年,校园中鸟纲鹎科动物白头鹎在14年间的种群增长速率如下表所示.据表分析可知( )

年 份

第2年

第4年

第6年

第8年

第10年

第12年

第14年

增长速率

0.66

1.52

2.83

3.69

2.91

1.20

0.03

A、白头鹎在该中学的环境容纳量约为第8年时白头鹎种群数量的两倍 B、第12年时白头鹎种群的年龄组成为衰退型 C、研究时用样方法调查白头鹎的种群密度并经计算得出上表中的数据 D、这14年中白头鹎种群的数量呈“J”型增长7. 下列对不同生态现象的叙述,正确的是( )A、“苗多欺草,草多欺苗”反映的是共生关系 B、某种杂草的随机性分布是由种间竞争决定的 C、当出生率和死亡率相等时,种群数量一定稳定 D、动物在群落中的垂直分布主要依赖于植物的分布8. 如图所示为种群数量增长曲线,下列有关叙述不正确的是( ) A、改善空间和资源条件有望使K值提高 B、B段种群增长率逐渐下降,出生率一定小于死亡率 C、在B到C的变化过程中,天敌捕食成功率将会增加 D、曲线Y表明自然状态下种群无法实现最大增长率9. 科研小组对某地两个种群的数量进行了多年的跟踪调查,并研究 随时间的变化趋势,结果如图所示(图中Nt表示第t年的种群数量,Nt+l表示第t+l年的种群数量).下列分析正确的是( )

A、改善空间和资源条件有望使K值提高 B、B段种群增长率逐渐下降,出生率一定小于死亡率 C、在B到C的变化过程中,天敌捕食成功率将会增加 D、曲线Y表明自然状态下种群无法实现最大增长率9. 科研小组对某地两个种群的数量进行了多年的跟踪调查,并研究 随时间的变化趋势,结果如图所示(图中Nt表示第t年的种群数量,Nt+l表示第t+l年的种群数量).下列分析正确的是( ) A、甲种群在0~t3段的年龄结构为增长型 B、乙种群在0~t1段的种群数量呈“J”型增长 C、乙种群在t2时数量最少 D、甲种群在t3后数量相对稳定可能是生存条件得到了改善10. 某池塘中,某种成年鱼生活在底层,取食多种底栖动物,而该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物和浮游藻类.下列相关叙述错误的是( )A、该种鱼的幼体与浮游动物具有竞争和捕食关系 B、该种鱼的发育阶段不同,其所处的营养级可能不同 C、底栖动物和浮游动物分层现象属于群落的垂直结构 D、该种成年鱼及其幼体在水中的分布构成群落的垂直结构11. 某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定.该动物个体从出生到性成熟需要6个月.如图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数).下列关于该种群的叙述中,错误的是( )

A、甲种群在0~t3段的年龄结构为增长型 B、乙种群在0~t1段的种群数量呈“J”型增长 C、乙种群在t2时数量最少 D、甲种群在t3后数量相对稳定可能是生存条件得到了改善10. 某池塘中,某种成年鱼生活在底层,取食多种底栖动物,而该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物和浮游藻类.下列相关叙述错误的是( )A、该种鱼的幼体与浮游动物具有竞争和捕食关系 B、该种鱼的发育阶段不同,其所处的营养级可能不同 C、底栖动物和浮游动物分层现象属于群落的垂直结构 D、该种成年鱼及其幼体在水中的分布构成群落的垂直结构11. 某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定.该动物个体从出生到性成熟需要6个月.如图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数).下列关于该种群的叙述中,错误的是( ) A、该种群10月份的出生率可能为零 B、天敌的迁入可影响该种群的年龄结构 C、该种群的年龄结构随着季节更替而变化 D、诱杀雄性个体一定不会影响该种群的密度12. 如下图甲、乙、丙分别表示在有限空间内培养(或饲养)两种生物的实验结果,下列相关的叙述错误的是( )

A、该种群10月份的出生率可能为零 B、天敌的迁入可影响该种群的年龄结构 C、该种群的年龄结构随着季节更替而变化 D、诱杀雄性个体一定不会影响该种群的密度12. 如下图甲、乙、丙分别表示在有限空间内培养(或饲养)两种生物的实验结果,下列相关的叙述错误的是( ) A、豆科植物与根瘤菌的种群数量变化关系如图甲所示 B、HIV与T细胞的种群数量变化关系如图乙所示 C、甲、乙、丙分别表示的是互利共生、捕食、竞争关系 D、图丙中实验初期,种内互助与竞争并存,后期X的种内斗争加剧13. 将10mL酵母菌放在适宜的温度下培养,并于不同时间内等量均匀取样4次,分别测定样品中酵母菌的数量和pH,结果如下表所示:根据此表分析,下列判断错误的是( )

A、豆科植物与根瘤菌的种群数量变化关系如图甲所示 B、HIV与T细胞的种群数量变化关系如图乙所示 C、甲、乙、丙分别表示的是互利共生、捕食、竞争关系 D、图丙中实验初期,种内互助与竞争并存,后期X的种内斗争加剧13. 将10mL酵母菌放在适宜的温度下培养,并于不同时间内等量均匀取样4次,分别测定样品中酵母菌的数量和pH,结果如下表所示:根据此表分析,下列判断错误的是( )样品

1mm3样品中酵母菌数量(个)

pH

1

1210

3.7

2

820

5.4

3

1210

4.8

4

1000

5.0

A、样品取样的先后顺序为2,4,3,1 B、培养过程中酵母菌始终出生率>死亡率 C、在该实验条件下酵母菌的环境容纳量为1.21×107个 D、培养液中pH的变化可能是CO2的积累造成的14. 某地实施退耕还林工程,农田经过数十年的演替逐渐发展成了森林。下列叙述错误的是( )A、物种组成是区分不同群落的重要特征 B、实施退耕还林后,增大了部分野生动植物种群的K值 C、群落中自下而上的草本、灌木和乔木形成了植物的垂直结构 D、演替过程中,前一阶段群落的物种一般会被后一阶段群落的物种完全取代15. 鲢鱼与青鱼、草鱼和鳙鱼为四大家鱼,主要的活动水层不同,另外鲢鱼在流动的水中才能繁殖。某人工鱼塘(静水)放养的都是鲢鱼苗,每天投放适量的有机饲料,并且水质等其他条件均适合鲢鱼的生长。下列相关描述,正确的是( )

A、该鱼塘内所有鲢鱼和其他植物共同构成生物群落 B、该鱼塘内鲢鱼的密度将呈“J”型增长 C、流经该池塘的总能量是池塘内生产者固定的太阳能 D、再放养适量青鱼、草鱼和鳙鱼可充分利用水体资源16.某研究小组对大亚湾水域6个不同区域6种单细胞藻类的群落结构研究结果如图,有关说法与事实不相符的是( )

A、单细胞藻类是生产者 B、⑥区域溶解氧可能最少 C、a为区域⑥的优势种 D、影响藻类分层现象的因素是温度17. 某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,同样实验条件下分别在4个试管中进行培养(见下表),均获得了“s”型增长曲线.根据实验结果判断,下列说法错误的是( )

A、单细胞藻类是生产者 B、⑥区域溶解氧可能最少 C、a为区域⑥的优势种 D、影响藻类分层现象的因素是温度17. 某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,同样实验条件下分别在4个试管中进行培养(见下表),均获得了“s”型增长曲线.根据实验结果判断,下列说法错误的是( )试管号

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

培养液体积 ( mL )

10

5

10

5

起始酵母菌数 ( 103个 )

10

5

5

10

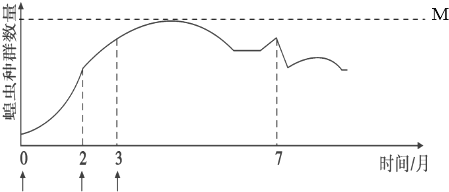

A、试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同 B、试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降 C、4个试管内的种群初始阶段都经历了“J”型增长 D、4个试管内的种群同时达到K值18.在一个简单的生态系统中,蝗虫种群首先迁入且迅速增长,在以后的几个月内,其他动物先后迁入.如图表示蝗虫种群的数量变化(↑表示种群迁入,其中0月时为蝗虫迁入时间).下列叙述正确的是( )

A、0~2月蝗虫种群呈指数增长 B、2月一定迁入了蝗虫的天敌 C、M为在该环境中蝗虫种群的稳定平稳密度 D、该生态系统在3~7月的稳定性比0~2月高19.

A、0~2月蝗虫种群呈指数增长 B、2月一定迁入了蝗虫的天敌 C、M为在该环境中蝗虫种群的稳定平稳密度 D、该生态系统在3~7月的稳定性比0~2月高19.图中A、B、C分别代表山地、森林、海洋三个不同的自然区域内植物的分布状况.据此判断下列选项中正确的是( )

A、温度是造成这三个区域内植物分布存在巨大差异的主要生态因素 B、A处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这说明群落具有垂直结构 C、C处植物的分层现象主要是因为光照的影响 D、影响B处植物出现明显分层现象的主要因素是水分20. 下列关于群落演替的说法不正确的是( )A、在群落演替过程中,群落的物种构成不断地发生着改变 B、群落演替的根本原因在于群落内部,不受外界因素的影响 C、初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同 D、在群落演替过程中种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定21.

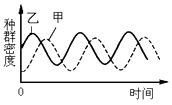

A、温度是造成这三个区域内植物分布存在巨大差异的主要生态因素 B、A处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这说明群落具有垂直结构 C、C处植物的分层现象主要是因为光照的影响 D、影响B处植物出现明显分层现象的主要因素是水分20. 下列关于群落演替的说法不正确的是( )A、在群落演替过程中,群落的物种构成不断地发生着改变 B、群落演替的根本原因在于群落内部,不受外界因素的影响 C、初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同 D、在群落演替过程中种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定21.某水池有浮游动物和藻类两个种群,其种群密度随时间变化的趋势如图.若向水池中投放大量专食浮游动物的某种鱼(丙),一段时间后,该水池甲、乙、丙三个种群中仅剩一个种群.下列关于该水池中上述三个种群关系及变化的叙述,正确的是( )

A、甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 B、甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 C、丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 D、丙和甲既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下乙种群22. 如图表示3个共存物种的资源利用曲线,图a和图b中3个物种的资源利用状况不同,下面是对图a中3个物种与图b中3个物种相比较的几种说法,正确的是( )

A、甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 B、甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 C、丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 D、丙和甲既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下乙种群22. 如图表示3个共存物种的资源利用曲线,图a和图b中3个物种的资源利用状况不同,下面是对图a中3个物种与图b中3个物种相比较的几种说法,正确的是( ) A、图a中3个物种的种间斗争激烈,图b中3个物种的种间竞争激烈 B、图a中3个物种的种内竞争激烈,图b中3个物种的种内斗争激烈 C、如果资源有限,图a中物种2有被排除的危险,图b中物种2有被排除的危险 D、两图中的物种间的种间斗争激烈程度相等23. 某山坡25年前因发生火灾而焚毁了所有树木等植被,今年研究人员调查了该区域的几种主要树种不同年龄级的株数,结果如下表所示。结合所学知识,分析下列说法正确的是( )

A、图a中3个物种的种间斗争激烈,图b中3个物种的种间竞争激烈 B、图a中3个物种的种内竞争激烈,图b中3个物种的种内斗争激烈 C、如果资源有限,图a中物种2有被排除的危险,图b中物种2有被排除的危险 D、两图中的物种间的种间斗争激烈程度相等23. 某山坡25年前因发生火灾而焚毁了所有树木等植被,今年研究人员调查了该区域的几种主要树种不同年龄级的株数,结果如下表所示。结合所学知识,分析下列说法正确的是( )树种树龄/年

1—2

3—4

5—6

7—8

9—10

11—12

13—14

15—16

17—18

19—20

21—22

赤 杨

0

2

5

8

12

20

25

19

14

9

4

栎 树

21

15

12

10

7

4

2

0

0

0

0

松 树

0

0

0

5

7

11

13

10

5

3

2

杜 鹃

2

2

3

1

3

3

4

1

3

2

1

A、山坡上所有植物、动物、微生物组成了该生态系统的基本组成成分 B、山坡最早出现的树木是栎树,在25年间其种群数量呈“S”型增长 C、被火灾焚毁的山坡发生的演替属于初生演替,物种丰富度逐渐增大 D、最先受到环境制约而停滞增长的是松树,种群密度最大的是赤杨24. 科学家对某种群的数量进行了13年的连续研究,计算出其λ值,如图为该种群13年来λ值(λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数)的变化曲线。下列分析错误的是( )。 A、前5年间种群数量一直在增加 B、第11年到第13年间,该种群数量先减少后增加 C、第13年种群的数量比第10年大 D、第5年到第9年,种群增长速率为025. 如图为野生绵羊种群在1800年被引入某岛屿后的种群数变化曲线.下列对该种群的相关描述错误的是( )

A、前5年间种群数量一直在增加 B、第11年到第13年间,该种群数量先减少后增加 C、第13年种群的数量比第10年大 D、第5年到第9年,种群增长速率为025. 如图为野生绵羊种群在1800年被引入某岛屿后的种群数变化曲线.下列对该种群的相关描述错误的是( ) A、1840年前种群数量的增长趋势与气候适宜、食物和空间较充裕有关 B、该绵羊种群的环境容纳量会因环境的玻坏而改变 C、种群数量达到环境容纳量后,出生率和死亡率基本相等 D、该绵羊种群的环境容纳量在不断地波动

A、1840年前种群数量的增长趋势与气候适宜、食物和空间较充裕有关 B、该绵羊种群的环境容纳量会因环境的玻坏而改变 C、种群数量达到环境容纳量后,出生率和死亡率基本相等 D、该绵羊种群的环境容纳量在不断地波动二、综合题

-

26. 某海岛生活一种黑尾鸥的海鸟,因为人为环境的破坏,导致黑尾鸥的数量急剧下降.为了保护黑尾鸥,人们将该岛设为自然保护区并进行了科研调查,如表为黑尾鸥14年间的种群增长速率.

时间(年)

2

4

6

8

10

12

14

增长速率(个/年)

0.6

1.46

2.3

3.0

2.3

0.6

0

回答下列问题:

(1)、14年间,黑尾鸥的种群数量在第年达到了最大值,这是海岛所能维持该种群的最大数量,称为 .(2)、除了建立自然保护区保护黑尾鸥这一措施外,有人认为还可以采取易地保护,你认为可行吗?说明你的理由. , .(3)、岛上有一种专吃黑尾鸥的蝮蛇,为了更好地保护海岛的生态系统,有人认为应该在14年以后开始大量捕杀蝮蛇,你的观点和理由分别是什么?27. 某地100年前发生森林大火,所有植被焚毁。历经长期自然消长之后,现在生态学研究人员对该地区进行抽样调查,已知该森林存在食物链:植物→动物甲→动物乙。研究者考察了动物甲种群的年龄组成,结果如下表。年龄

0

1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

≥10

个体数

93

187

60

56

51

61

52

34

41

39

166

注:表中“1+”表示动物甲的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推。

请回答下列问题:

(1)、火灾后,该地群落的演替类型是。(2)、研究表明,动物在2+时达到性成熟(进入成年),7+时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据可知动物甲的年龄组成类型为 , 由此推测动物甲种群数量的变化趋势是。(3)、上表数据是根据标志重捕法获得的,标志重捕法常用于活动能力强、的动物的种群密度调查。若标记个体更易于被动物乙捕食,则获得的估计值比实际值(填“偏高”“不变”或“偏低”)。28. 紫茎泽兰是一种恶性入侵杂草,该植物耐贫瘠,入侵后可迅速侵占撂荒地、稀疏林草地,排挤当地植物,给许多地区造成了严重的经济和生态损失。为研究其入侵机制,对某入侵地区进行了调查,结果如下表:

注:植物覆盖度是指某一地区植物茎叶垂直投影面积与该地区面积之比。

(1)、某种植物的覆盖度可间接反映该种植物的种群 , 紫茎泽兰的覆盖度越大,在与当地草本植物对的竞争中所占优势越大。(2)、对土壤微生物丰富度的调查中,首先用法获取土壤样品,然后制备土壤浸出液并适当稀释,再将土壤浸出液接种在培养基上,通过观察菌落进行初步的鉴定和。(3)、科研人员研究了紫茎泽兰与入侵地土壤状况变化之间的关系,由上表结果分析:①真菌在生态系统中一般充当者。

②用紫茎泽兰根系浸出液处理未入侵区土壤,土壤微生物的变化与重入侵区一致,说明紫茎泽兰根系的分泌物可土壤微生物的繁殖。

③紫茎泽兰在入侵过程中改变了土壤微生物数量,进而提高了土壤 , 而这又有利于紫茎泽兰的生长与竞争。这是一种调节。

29. 广西某一个农田生态系统,近30年来发生了显著变化,原来种群密度较高的青蛙,现在已经很少,原来有大量的泥鳅、鳝鱼、田螺的动物,现在已经几乎绝迹。样方编号

1

2

3

4

5

6

样方面积(m2)

1

1

1

1

1

1

田螺数量(只)

15

18

15

19

15

14

(1)、调查田螺种群密度的方法是样方法而不用标志重捕法,理由是;选取样方的关键是。根据下面的取样调查表可估算出稻田中田螺的种群密度为只/m2。(2)、下面图一是该生态系统中鳝鱼种群在t1—t5时间内的增长速率曲线:

①在图中鳝鱼种群数量处于环境所允许的最大值(K)的时间段为。

②若在t1—t5时间内,鳝鱼种群数量环境所允许的最大值K=m,而t1和t5时间点对应的种群数量分别在A和B点,请根据图一的信息在图二上画出在t1—t5时间内该鳝鱼种群数量的曲线图。

(3)、水稻的开花需要光的刺激,当日照时间达到一定的程度时,水稻才能开花。这说明了离不开信息的传递,在此过程中起作用的信息属于信息。30. 下图甲表示某流速缓慢的河段,因A,B,C排污口不断排放氮、磷、有害物质a等污染物,使河段水体污染逐渐加重,1、2、3、4表示不同的调査段。图乙表示该河段中3号调查段各营养级的部分生物种类受污染的情况。

请回答:

(1)、受污河段中,若生态系统能够恢复稳态,恢复速度最快的是号调查段。(2)、图乙中生物的种间关系有 , 该生态系统除图中所涉及的成分外,还应具有的生物成分是。生物体内物质a含量沿食物链逐级增加的现象称为。(3)、在4号调査段,若水生植食动物营养级中的鱼类出现大量死亡,将引发生态系统的调节,进而可能会导致生态系统崩溃。(4)、研究人员用标志重捕法调查银鸥的种群密度时,两次捕获时间间隔太久,有些被标记的银鸥已经死亡,则所得数据比实际结果。

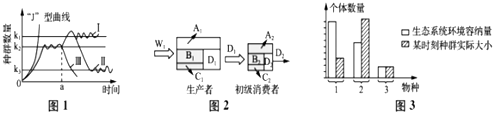

31. 下图l表示某种群数量变化可能的四种情况(“J”型、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),其中a点后表示有外界因素引起的变化。图2是某生态系统能量流动部分图解(其中W1为生产者固定的太阳能)。请据图回答: (1)、图1中曲线Ⅲ种群数量增长速率最快时,对应的种群数量为。(2)、若图1种群为长江流域生态系统中的白鳍豚,从种群特征上分析:种群数量在a点以后发生曲线Ⅲ变化的直接原因是 , 且种群数量为K3时,对白鳍豚种群保护的最有效措施是 , 对白鳍豚的科学研究体现了生物多样性的价值。(3)、若图1种群为东亚飞蝗,干旱能抑制一种丝状菌(该菌造成蝗虫患病)的生长,a点若遇干旱,则a点后东亚飞蝗种群数量变化曲线可能为(用图中标号表示)。(4)、图2中第一营养级到第二营养级能量的传递效率是第二营养级到第三营养级的倍(用图中字母表示),生产者中用于自身生长、发育、繁殖的能量可表示为。(5)、图3表示该生态系统中三个物种1、2、3的环境容纳量和某时刻的种群实际大小。由图可知,物种的种内斗争最剧烈。

(1)、图1中曲线Ⅲ种群数量增长速率最快时,对应的种群数量为。(2)、若图1种群为长江流域生态系统中的白鳍豚,从种群特征上分析:种群数量在a点以后发生曲线Ⅲ变化的直接原因是 , 且种群数量为K3时,对白鳍豚种群保护的最有效措施是 , 对白鳍豚的科学研究体现了生物多样性的价值。(3)、若图1种群为东亚飞蝗,干旱能抑制一种丝状菌(该菌造成蝗虫患病)的生长,a点若遇干旱,则a点后东亚飞蝗种群数量变化曲线可能为(用图中标号表示)。(4)、图2中第一营养级到第二营养级能量的传递效率是第二营养级到第三营养级的倍(用图中字母表示),生产者中用于自身生长、发育、繁殖的能量可表示为。(5)、图3表示该生态系统中三个物种1、2、3的环境容纳量和某时刻的种群实际大小。由图可知,物种的种内斗争最剧烈。